![Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci]()

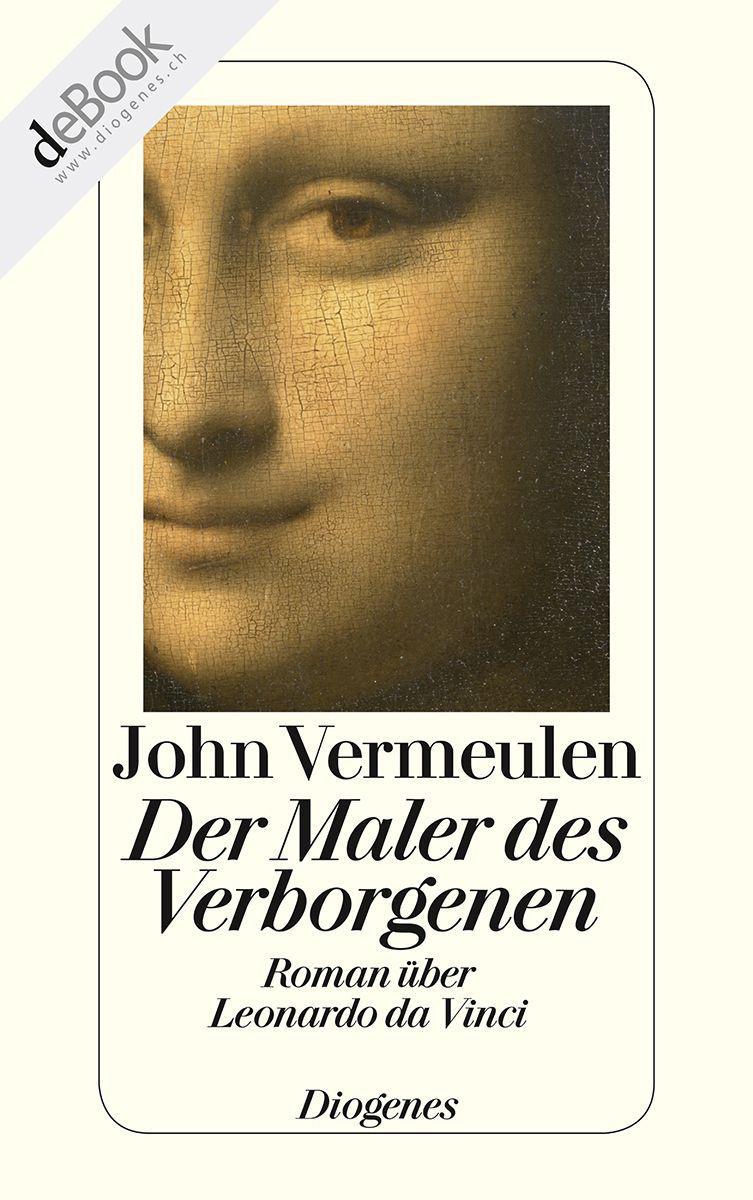

Der Maler des Verborgenen: Roman über Leonardo da Vinci

zögernd: »Ich habe davon gehört, und ich halte die Probleme nicht für unüberwindbar.«

Lorenzo de’ Medici nickte. »Womöglich wärst du tatsächlich imstande, eine solche Arbeit zu bewältigen. Und falls nicht, könntest du Il Moro eventuell noch mit deiner Musik für dich einnehmen.« Er zog die Tür auf. »Du kannst gehen, und für meinen Teil brauchst du auch nie mehr wiederzukommen.«

Der Stadtherr entfernte sich mit dem gleichen Ausdruck von Unmut, mit dem er gekommen war.

»Gut, ich nehme sie dir ab«, sagte der Pferdehändler. »Aber bezahlen kann ich dir nichts dafür.«

Leonardo sah betrübt auf die abgesattelte Vanessa, die, wie in letzter Zeit fast immer, den Kopf hängen ließ und dumpf vor sich hin blickte. Neben dem kräftigen Hengst, den er dem Händler gerade abgekauft hatte, fiel noch stärker ins Auge, was für ein Klappergestell sie jetzt war. Ein Pferd hatte nicht mehr als ein Gebrauchsgegenstand zu sein, den man benutzte, bis er ausgedient hatte. Sentimentalität war da verpönt. Und es gehörte sich im Grunde auch nicht, dem Tier überhaupt einen Namen zu geben. Aber Leonardo hatte nun einmal eine besondere Beziehung zu Tieren, und zu Pferden allemal. Überdies war Vanessa das Letzte, was ihn noch mit Leon Battista Alberti verband.

»Ich gebe dir sogar noch etwas dazu«, sagte er. »Unter der Bedingung, dass du sie einem guten Schlachter anvertraust, denn ich möchte nicht, dass sie unnötig leidet.«

»Wir kümmern uns darum«, sagte der Händler vergnügt. »Falls Sie noch spezielles Zubehör für die Reise benötigen, kann ich Ihnen einen guten Sattler empfehlen.«

Leonardo schüttelte den Kopf. »Nein, ich brauche sonst nichts.«

Er musste mit Pferd und Wagen fahren, denn er hatte einiges mitzunehmen: Kleider, noch unfertige Bildtafeln, ein Bündel Skizzen und Notizen, viele Zeichnungen, Werkzeug, das er nicht zurücklassen wollte, Bücher und nicht zuletzt eine ganz besondere lira da braccio aus Silber, die er selbst entworfen und gebaut hatte.

Als er die Tafel der Felsgrottenmadonna einpackte, musste er an Magdalena und ihre Tochter denken. Er war kurz versucht, noch einmal zu ihnen zu gehen und sich zu verabschieden, sah dann aber doch davon ab. Was ihn mit ihnen verband, war das Bild, das er von ihnen im Kopf hatte, und das konnte er überallhin mitnehmen. Und eines Tages würde es ihm vielleicht auch gelingen, jenen magischen Moment aus seiner Kindheit mit Pinsel und Farbe wieder zum Leben zu erwecken.

Leonardo verließ Florenz an einem nasskalten, nebelverhangenen Morgen Mitte Januar in aller Frühe. Er wollte zunächst über den Apennin nach Bologna fahren und dann durch die Poebene über Modena, Parma, Piacenza nach Mailand.

Die Straßen waren noch so gut wie ausgestorben, was die ohnehin trübe Stimmung noch verstärkte. Leonardo schlug den Kragen seines schwarzen Mantels hoch, während er am Arno entlang aus der Stadt fuhr. Das Pferd blies alle vier Schritte eine weiße Dampfwolke aus. Auf dem langsam dahinströmenden grauen Fluss schien sich kein Leben zu regen. Keine Enten weit und breit, kein regloser Reiher, keine konzentrischen Kreise auf der Wasseroberfläche, die von Luft schnappenden Fischen erzeugt wurden.

Die Wache am Stadttor ließ sich nicht blicken. Die Männer interessierten sich sowieso nicht sonderlich für einsame Reisende stadtauswärts.

Leonardo fuhr eine ganze Weile stur seines Wegs, bevor er das Pferd halten ließ, um auf die schon zurückgelegte Strecke zurückzuschauen.

Florenz war im Nebel kaum noch auszumachen. Vielleicht trug auch das dazu bei, dass der Abschied Leonardo nicht nennenswert berührte. Seltsamerweise kam es ihm so vor, als lasse er nicht Florenz hinter sich, sondern Vinci, und als streife er damit die vergangenen Jahre hier auf einen Schlag von sich ab.

Er gab dem Pferd die Zügel und ließ es kurz darauf in den Trab übergehen, weil er es plötzlich eilig hatte, den Abstand zu seiner Vergangenheit möglichst schnell zu vergrößern, ganz so, als habe er Angst davor, dass irgendwer oder irgendwas ihn wieder zurückholen könnte. Das Klappern und Scheppern seiner Siebensachen hinten auf dem Wagen ignorierte er.

Das Gefühl des Gehetztseins fiel erst von ihm ab, als am späteren Vormittag die Sonne hervorbrach. Da hielt er zum zweiten Mal an, um zurückzuschauen.

Florenz war jetzt trotz der besseren Sicht restlos dem Blick entschwunden. So weit das Auge reichte, sah Leonardo nichts als grüne Hügel. Da keine anderen

Weitere Kostenlose Bücher