![Der Mann, der ins KZ einbrach]()

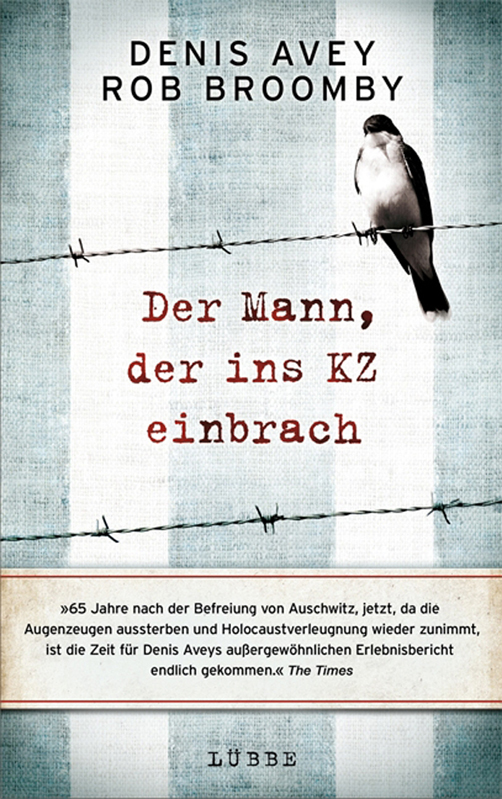

Der Mann, der ins KZ einbrach

zu mir und fragte mich, ob ich eine Zigarette hätte. Dann fiel sein Blick auf mein Formelgekritzel. Er sagte nur: »Ich weiß, was das ist.« Der tägliche Kampf um Essen und Überleben war für einen Moment vergessen. Wir hielten inne und blickten auf die Formel, und ein paar Herzschläge lang schienen wir Zwiesprache zu halten mit den Jahrhunderten menschlicher Weisheit und menschlichen Erfindungsgeistes, mit der Welt des Anstands und der Gelehrsamkeit, die von den Nazis hinweggefegt worden war.

Hans war ein holländischer Jude mit hohen Jochbeinen und schmalem Gesicht – ein gebildeter Mann, das erkannte ich schon in dem Augenblick, als ich ihm zum ersten Mal begegnete. Später kam mir zu Ohren, dass seine Familie vor dem Krieg in Amsterdam ein Kaufhaus oder so etwas betrieben hatte. Viel mehr erfuhr ich nie über ihn. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob Hans sein richtiger Name war, aber ich nannte ihn so. Namen zu kennen war gefährlich. Wenn man verhört wurde, konnte es für den Träger des Namens das Ende bedeuten, denn die SS bekam aus jedem alles heraus, was sie wissen wollte, und dann war der Betreffende ein toter Mann. Wenn ich mich überhaupt vorstellte, nannte ich mich Ginger.

Als ich wieder in die Gegenwart zurückkehrte, wurde mir bewusst, dass Hans in Lebensgefahr schwebte, und ich scheuchte ihn weg. Hätte ein Wärter beobachtet, wie er mit mir sprach, wäre es aus mit ihm gewesen. Hans verschwand augenblicklich, aber dieser kurze Moment hatte einen tiefen Eindruck auf mich gemacht, und von da an hielt ich nach ihm Ausschau. Dass ich Hans kennenlernte, war der Beginn des größten und tollkühnsten Wagnisses, auf das ich mich je eingelassen habe.

Zuerst aber bekam ich selbst Schwierigkeiten, denn nachdem Hans verschwunden war, entdeckte ein Aufseher die mit Kreide hingekritzelte Gleichung. Er rief Hilfe herbei. Eine Delegation in Uniform erschien und stand in verdutztem Schweigen vor den geheimnisvollen Zeichen auf dem Rohr. Dann folgte das Unausbleibliche. Ich wurde zur Vernehmung in einen kleinen Glaskasten von Büro im Erdgeschoss geführt.

Zwei SS -Offiziere verhörten mich. Sie waren überzeugt, dass mein Geschreibsel eine verschlüsselte Geheimnachricht war, und nun wollten sie wissen, was diese Nachricht bedeutete und an wen ich sie gerichtet hatte.

»Das ist kein Kode, das ist eine Formel«, sagte ich. »So wie der Satz des Pythagoras.« Den Satz des Heron zu erklären, machte mir einige Mühe; deshalb wirkten die SS -Leute nicht sonderlich überzeugt. »Es hat mit Dreiecken zu tun«, sagte ich. »Man berechnet damit die Fläche eines Dreiecks.« Da stand ich nun und versuchte der SS die Sätze des Pythagoras und des Heron begreiflich zu machen, doch mit ihrem gebrochenen Englisch und meinen paar Brocken Deutsch kamen wir nicht weit. Die Deutschen konnten meine Handlungsweise nicht begreifen. Aber ich neige nun mal dazu, solche merkwürdigen Dinge zu tun.

An einem kalten Tag lernte ich den zweiten Häftling kennen, der eine unauslöschliche Spur in meinem Leben hinterlassen sollte. Mein Rücken schmerzte von der Anstrengung, Rohre quer über die Baustelle zum Schweißer zu schleppen, damit er Flansche anbringen konnte. Das Gebäude der dreistöckigen Filtrationsanlage war fast fertig gestellt. Jetzt installierten wir das Innenleben, und das bedeutete erheblich mehr Arbeit.

Ich rauchte damals kaum, aber Zigaretten waren in Auschwitz die einzige allgemein anerkannte Währung. Man konnte damit beinahe das Leben eines Mannes kaufen. Doch es gab noch andere Anwendungsmöglichkeiten.

Mehrere ältere deutsche Ingenieure, die den Bau beaufsichtigten, trafen ein, um die Fortschritte zu begutachten. Sie gingen umher, rollten ihre Pläne aus und wieder zusammen und machten sich Notizen. Dann standen sie beisammen, diskutierten und machten sich wichtig.

Ich tat, was ich immer tat, wenn sie in der Nähe waren. Ich ging so nahe an sie heran, wie ich konnte, und steckte mir eine Zigarette an mit der alleinigen Absicht, ihnen Rauch ins Gesicht zu pusten, was sie gar nicht gern hatten. Die anderen Jungs machten mit. Wir mussten vorsichtig sein. Wenn wir zu aggressiv oder zu offensichtlich vorgingen, konnte es Ärger geben. Aber die Deutschen verstanden die Botschaft.

Das Rauchen bot außerdem die Möglichkeit, den jüdischen Gefangenen Zigaretten zuzustecken, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ich hasste es, wenn ich ihnen einen Stummel hinschnipsen musste und sie sich deswegen in den Dreck warfen,

Weitere Kostenlose Bücher