![Der Sohn des Azteken]()

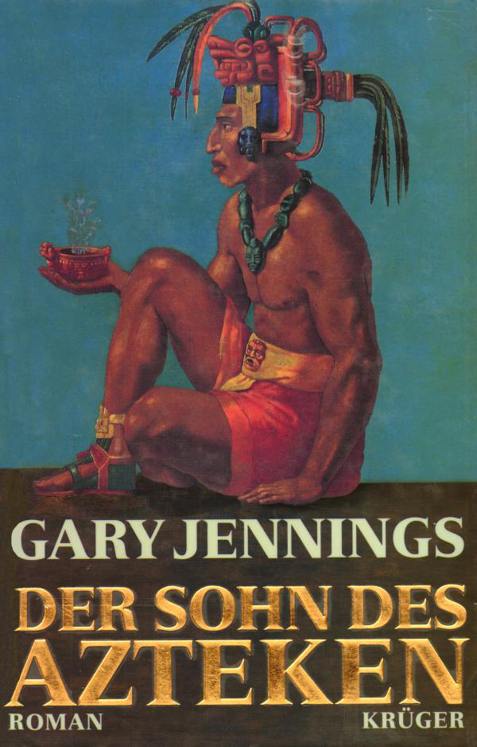

Der Sohn des Azteken

entsetzt.

»Halt!« brüllte Coronado, ganz wie Esteban es vorausgesagt hatte. Die Soldaten hielten bereits die Schwerter in Händen. Doch nun standen sie verwirrt da und rührten sich nicht von der Stelle.

»Nein?« wiederholte G’nda Ké ungläubig. »Sie sollen nicht sterben? Was für zimperliche Männer seid ihr nur, ihr verweichlichten Weißen?«

Sie hätte ihre unverständliche Tirade fortgesetzt, doch der Mönch rief in seiner Verzweiflung noch lauter als sie: »Ich flehe Euch an, Eure Exzellenz! Die Wachen dürfen das Leben dieses Mannes nicht aufs Spiel setzen!«

»Ich weiß, ihr Schwachköpfe! Seid alle still und erwürgt diese Hexe!«

Ich näherte mich langsam der Tür und schleppte den scheinbar hilflosen Schwarzen mit mir. Ualiztli wich nicht von meiner Seite. Esteban verdrehte den Kopf, als suche er Hilfe. Seine Augen quollen erschreckend weit hervor, bis man das Weiße um die Pupillen sah. Seine Bewegungen waren so geschickt, daß mein Messer seine Haut an der Kehle leicht ritzte. Alle konnten sehen, wie ihm das Blut über den Hals floß.

»Nieder mit den Waffen, Männer!« befahl Coronado den Wachen, die ihn abwechselnd anstarrten und fassungslos unsere langsame Flucht zur Tür verfolgten. »Steht still! Ich verliere lieber die beiden Gefangenen als den unglückseligen Moro.«

Ich rief ihm zu: »Señor, befehlt einem der Männer, er soll vor uns herlaufen und laut jeden Soldaten in der Nähe warnen. Wenn wir angegriffen oder aufgehalten werden, töte ich den Moro auf der Stelle. Erst wenn wir außerhalb der Stadt sind, werde ich Euren kostbaren Sklaven unverletzt freilassen. Ich gebe Euch mein Wort darauf.«

»Gut«, erwiderte Coronado zähneknirschend. Er gab einer der Wachen in der Nähe der Tür ein Zeichen. »Geh, Sargento. Tu, was er sagt.«

Der Soldat machte einen großen Bogen um uns und lief eilig hinaus. Ualiztli, ich und der schlaffe Esteban mit den hervorquellenden Augen blieben dicht hinter ihm.

Niemand verfolgte uns, als wir einen kleinen Vorraum durchquerten, in dem ich noch nicht gewesen war, die Treppe hinuntergingen und den Palast durch das Tor zur Straße verließen. Der Soldat informierte bei unserem Erscheinen seine Kameraden, die Wache standen. Vor der Mauer wartete ein von Esteban vorher gesatteltes Pferd.

Ich rief: »Ticitl Ualiztli, du wirst neben uns herlaufen müssen. Es tut mir leid, aber ich hatte nicht damit gerechnet, daß du bei mir sein würdest. Ich werde im Schritt reiten.«

»Nein, bei Huitzli, reitet im Galopp!« rief der Arzt. »Ich bin zwar alt und dick, aber ich kann es kaum abwarten, hier wegzukommen. Ich werde so schnell wie der Wind sein!«

»Um Himmels willen«, schnaufte Esteban leise. »Hört mit dem dummen Geschwätz auf und bewegt euch. Juan Británico, wirf mich quer über den Sattel, spring hinter mir auf und reite los!«

Ich hob ihn auf das Pferd. In Wirklichkeit sprang er, und es sah nur so aus, als schiebe ich ihn. Der Soldat rief unterdessen allen in Hörweite zu: »Macht Platz! Laßt sie ungehindert passieren!«

Die Menschen auf der Straße, Soldaten und Zivilisten, beobachteten das bemerkenswerte Schauspiel staunend. Erst als ich hinter dem Moro auf dem Pferderücken saß und die Spitze von Estebans Messer drohend auf seine Nieren drückte, wurde mir klar, daß ich vergessen hatte, das Pferd loszubinden. Also mußte Ualiztli das für mich tun. Er gab mir die Zügel in die Hand. Dann lief der Arzt wie versprochen mit einer für einen Mann seiner Statur und seines Alters bewundernswerten Schnelligkeit davon. Ich konnte mit dem Pferd neben ihm traben. Sobald wir außer Sichtweite des Palastes waren und auch die Rufe des Soldaten nicht mehr hörten, begann Esteban, mir Anweisungen zu geben, obwohl er noch immer unbequem mit dem Kopf nach unten hing und wie ein Sack durchgeschüttelt wurde. »An der nächsten Straße rechts, dann links …«, und so fort, bis wir die Stadtmitte hinter uns gelassen hatten. Es dauerte nicht lange, und wir befanden uns in einem der Armenviertel, in dem die Sklaven lebten. Es waren nicht viele von ihnen zu sehen, die meisten arbeiteten um diese Zeit irgendwo, und die wenigen, denen wir begegneten, wandten sofort den Blick ab. Vermutlich hielten sie den Indio und den Moro auf einem Pferd ebenfalls für Sklaven, die auf eine sehr außergewöhnliche Weise ihrem Herrn entflohen. Falls man sie später fragte, würden sie sagen können, sie hätten uns nicht gesehen. Schließlich erreichten wir den Stadtrand, wo

Weitere Kostenlose Bücher