![Der Sommer des Commisario Ricciardi]()

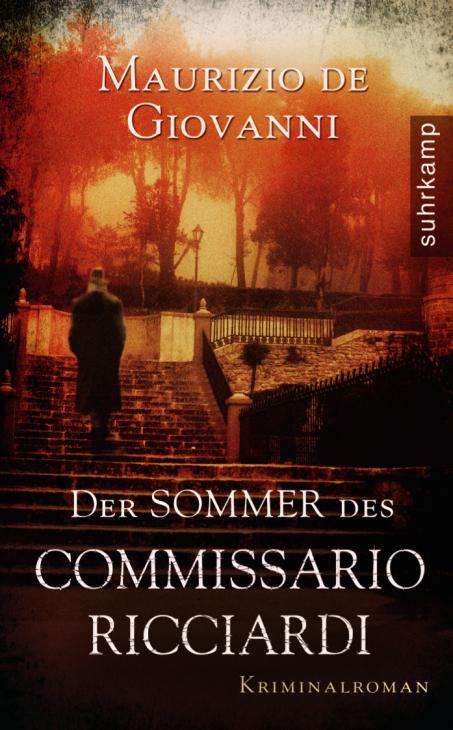

Der Sommer des Commisario Ricciardi

Hause ging – falls er ein Zuhause hatte. Ihm gegenüber saß Enrica – mit zusammengebundenen Haaren, Brille, die Hände im Schoß. Sie lächelte den Mann an, oder zumindest erschien es Ricciardi so. Vielleicht dachte sie an ihre gemeinsame Zukunft, an Kinder und Enkelkinder – eine Zukunft, die seine Natur ihm selbst unmöglich machte.

Er spürte den mittlerweile vertrauten stechenden Schmerz im Magen und dachte auch an den neuen Schmerz, dieses dumpfe, egoistische Leiden, das er nicht zu benennen wagte.

Die Sommernacht war erfüllt vom Stimmengewirr der Leute, die der Hitze ihrer Kellerwohnungen entflohen waren und nun draußen auf der Straße saßen und schwatzten. Von irgendwoher hörte man ein Klavier spielen und jemanden singen, nur die Worte waren nicht zu verstehen. Die Musik war herzzerreißend und begleitete Ricciardis Schmerz. Er betrachtete den Kaffee trinkenden Mann in Enricas Wohnung, der lächelnd dasaß und nichts von ihm ahnte. Und zum ersten Mal hasste er ihn, aus tiefstem Herzen. Er hasste ihn, weil ihm dieser Platz zukam und es seine Frau war, der er zulächelte; weil es sein Leben war, seine Normalität, seine Träume und seine Zukunft.

Dann inspizierte er kühl diesen Hass, wie ein seltenes, ihm unbekanntes Tier. Eine Krankheit, die töten konnte. Für die man töten konnte.

In der Hitze der Nacht und vor dem Hintergrund der weit entfernten Musik begriff Ricciardi ganz plötzlich, wer Adriana Musso di Camparino ermordet hatte. Und warum.

XXXVII Brennende Eifersucht befiel Capece, als er von dem jungen Mann im Theater träumte, der Adriana zulächelte, und riss ihn aus dem Schlaf. Er blickte sich um, und es dauerte lange, bis er den Ort erkannte, an dem er sich befand – sonderbar, wenn man bedachte, dass es sein eigenes Zuhause war.

Mein Zuhause, dachte er bitter. Das ist nicht mein Zuhause, mein Platz. Mein Platz ist bei Adriana, bei meiner großen Liebe. Ohne sie habe auch ich keinen Platz mehr auf dieser Welt.

Am Abend hatte er stundenlang auf dem Balkon gestanden, bis seine Frau verstanden hatte, dass er nicht reden wollte, und auf ihr Zimmer gegangen war. Danach hatte er sich aufs Sofa gelegt und war eingenickt; überwältigt von der Flut der Ereignisse der letzten Tage, war er in einen unruhigen Schlaf gefallen, der keine Erholung brachte. Von seinen Träumen erinnerte er sich nur an den letzten kurz vor dem Aufwachen, den Blick, den er zwischen seiner Geliebten und ihrem jungen Bewunderer im Theater aufgefangen hatte, der Blick, der den letzten, hitzigen Streit auslöste. Wieder durchlebte Capece die Erinnerung an die Stiche in seinem Magen, an das Gefühl, wie ihm das Blut zu Kopf stieg, ein unkontrollierbarer Zorn ihn überkam. Der blinde Drang zu zerstören, zu töten.

Im Halbdunkel betrachtete er seine Hand. Und begann leise zu weinen.

Als der erste Sonnenstrahl auf die Piazza del Municipio und durchs Fenster in sein Büro fiel, saß Ricciardi bereits am Schreibtisch. Er hatte fast gar nicht geschlafen – zu stark tobten die widersprüchlichen Gefühle in ihm, beschäftigte ihn die neue Gewissheit, zu der er im Mordfall Camparino gelangt war. Daher war er noch vor der Dämmerung aufgestanden und ins Präsidium gekommen. Die Wache am Eingang, der einzige Mensch weit und breit, hatte auf ihrem Stuhl gedöst und ihn nicht einmal vorbeigehen sehen; nur die beiden Toten auf der Treppe hatten ihn begrüßt, doch er achtete schon gar nicht mehr auf sie.

Nun wartete er auf Maione, um mit ihm die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Sie durften sich jetzt keinen Fehler erlauben: Ein einziger unbedachter Zug würdesie endgültig daran hindern, in den Besitz der erforderlichen Beweismittel zu gelangen. Auch der Brigadiere stand gewöhnlich früh auf, wenn auch nicht so früh wie sein Vorgesetzter, und Ricciardi würde ihm noch rechtzeitig die Anweisungen erteilen können, die er im Sinn hatte.

Die Wartezeit vertrieb er sich damit, die in den letzten Tagen vernachlässigte Aktenarbeit nachzuholen. Als er gerade in ein Protokoll vertieft war, hörte er es leise an der Tür klopfen. Endlich, dachte er. Und rief:

»Nur zu, komm rein!«

Die Tür öffnete sich einen Spalt breit, und zu seiner großen Verwunderung sah er Livia, verführerischer denn je. Sie lächelte Ricciardi von Weitem zu und zeigte ihm eine Tüte, die sie in der Hand hielt.

»Hallo. Ich bin hier, um das Frühstück für einen gewissen Kommissar Ricciardi zu bringen, von dem es heißt, er sei der

Weitere Kostenlose Bücher