![Der Tag bricht an: Roman (Fortune de France) (German Edition)]()

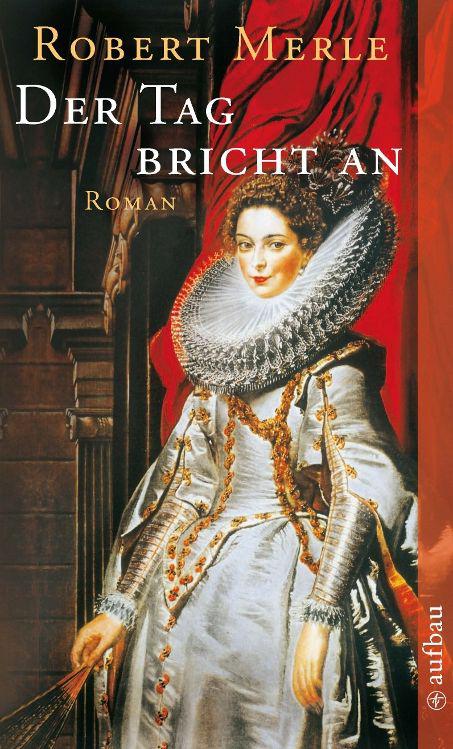

Der Tag bricht an: Roman (Fortune de France) (German Edition)

denken, die sich gut erinnerte, wette ich, daß Rosny dem Sekretär Fayet sein Wort darauf gegeben hatte, dem König nichts von der Diamantenaffäre zu erzählen. Jedenfalls, während sie fortfuhr, für vier zu essen und zu trinken, sah ich ihren Augen an, daß sie daran doch einige Zweifel hegte.

»Sicherlich«, fuhr sie, an mich gewandt, fort, »haben Eure schönen Freundinnen vom Hof Euch doch Briefe mitgeben wollen, diese für den Gemahl, jene für den Liebhaber?«

»Das wollten sie, aber ich nicht. Ich habe genug an meinen Pflichten. Ich muß nicht noch die Post ersetzen.«

»Wie denn! Und wenn ich Euch einen Brief an die Marquisede Montceaux hätte mitgeben wollen oder Monsieur de Rosny einen Brief an den König?«

»Dann hätte ich es glatt abgelehnt, in Eurem Fall aber, Madame, in aller Höflichkeit.«

»Ach, Monsieur!« sagte sie, »das ist das schöne an Euch: Ihr macht alles höflich, und dazu seid Ihr von einer Verschwiegenheit, die mich entzückt.«

»Verschwiegen, Madame? Was meint Ihr damit?«

»Daß niemand am Hof bisher in Erfahrung bringen konnte, wer Eure Geliebte ist.«

»Weil es keine Geliebte gibt: Ich bin verheiratet.«

»Aber auch treu?« fragte Madame de Sourdis. »Mit diesen Augen, die jede Dame verschlingen? Wie ich hörte, hattet Ihr in Rom …«

»In Rom, Madame, das verpflichtete zu nichts.«

»Monsieur, mein Freund«, versetzte sie, mit einem unglaublichen Blick, »darf ich Euch sagen, daß ich Euch bei näherem Kennenlernen geradezu vollendet finde? Ich liebe es, wenn ein Mann über die ihm erwiesenen Gefälligkeiten zu schweigen versteht und aus einer flüchtigen Schwäche unsererseits keine Verpflichtungen ableitet.«

Diese Wendung des Gesprächs überraschte mich nicht, und ich sah, daß meine Schutzbefohlene nun nicht mehr nur an ihren Auftrag, welcher es auch sei, sondern an sich selbst dachte.

Was soll ich weiter sagen, als daß dieses Geplänkel von La Suries stummen Blicken begleitet wurde – das braune Auge sprühte ein wenig, das blaue blieb kalt –, bis er es für geraten hielt, seinen Urlaub zu erbitten, der ihm von der Dame huldvoll gewährt wurde. Daß Madame sagte, sie habe, als sie an meinem Zimmer vorbeiging, gesehen, daß mein Kaminfeuer sehr viel besser als ihres brenne, daß mich dort eine gute Flasche erwarte, und ob es mir willkommen wäre, wenn sie bei einem Becher in aller Freundschaft sich noch ein wenig an meinem Höllenfeuer wärmen würde?

Ich verheimliche nicht, daß dieses freundschaftliche Bechern an meinem Höllenfeuer sich über gute drei Stunden hinzog, und ich bitte Sie, schöne Leserin, während ich derweise beschäftigt bin, zu erlauben, daß ich meinen Körper (nicht meine Seele) Madame de Sourdis überlasse und zu Ihnen zurückkehre, liegt es mir doch am Herzen, daß Sie mich nicht verdächtigen, die Damegrundlos über das Gold, das ich transportierte, belogen zu haben. Gewiß mögen Sie nach dem, was ich von meiner Unterhaltung mit ihr mitteile, wohl schon ahnen, daß ihre Absichten – bedenkt man ihren vorgetäuschten Unfall und ihre verfänglichen Fragen sowohl nach dem Gold wie nach den mir anvertrauten Briefen – letztendlich nicht ganz unschuldig waren. Und vielleicht entsinnen Sie sich jetzt auch, daß Pierre de Lugoli den Rubin der Jesuiten dem Kanzler Cheverny nicht nur deshalb nicht hatte anvertrauen wollen, weil der Kanzler der Geliebte von Madame de Sourdis war, sondern auch, weil diese die Tante – eine freilich sehr junge Tante – der Marquise de Montceaux war, deren Glück sie mit allem Eifer der Welt förderte, half dieses doch ihrem eigenen kräftig fort. Hätte also Madame de Sourdis von mir gehört, daß ich dem König hundertfünfzigtausend Ecus nach Amiens brachte, hätte sie es unfehlbar der schönen Gabrielle mitgeteilt, und diese hätte den König sogleich belagert, um davon ihren Zehnten zu erheben. Und das wollte ich keinesfalls, kostete die Liebliche das Reich doch so schon zuviel, besonders da das Geld für die Kriegführung schwer genug zusammengekratzt werden mußte.

Und der Fragen eingedenk, durch die Madame de Sourdis hatte herausbekommen wollen, ob ich nicht einen gewissen Brief an den König bei mir hätte, öffnete ich, bevor sie in mein Zimmer geschlüpft kam, rasch meine Reiselade, nahm das Sendschreiben, das Monsieur de Rosny mir für den König anvertraut hatte, heraus und schob es, indem ich mich auf Zehenspitzen reckte, auf meinen Betthimmel: ein Höhenplatz, den die kleinwüchsige Dame

Weitere Kostenlose Bücher