![Die Beschenkte]()

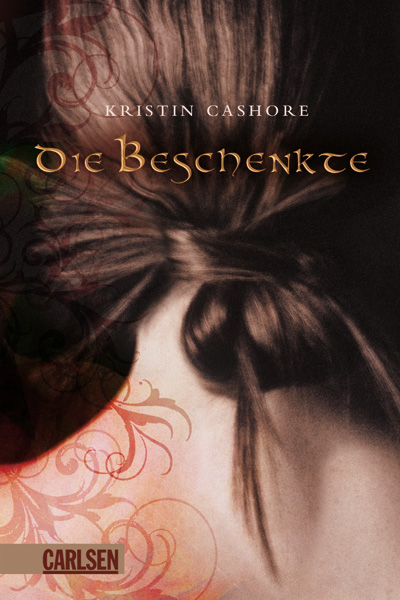

Die Beschenkte

diese Leute, die nicht in ihrer Nähe sitzen wollten, und die laute Stimme ihres Onkels. Könnte sie dem wirklich entgehen? Könnte die Gesellschaft dieser Frau besser sein?

»Ich muss zurück in die Kinderzimmer, My Lady«, sagte Helda. »Ich heiße Helda, und ich komme aus den westlichen Middluns. Ihre Augen sind wunderhübsch, meine Liebe. Adieu.«

Helda ging hinaus, bevor Katsa ihrer Stimme wieder mächtig war. Sie starrte auf die Tür, die sich hinter der Frau geschlossen hatte.

»Danke«, sagte sie, obwohl niemand es hörte und obwohl sie nicht wusste, warum ihre Stimme der Meinung war, sie sei dankbar.

Katsa saß im Bad und zog an den Knoten in ihrem wirren Haar. Sie hörte Helda im Nebenraum, wie sie in den Schränken und Schubladen kramte, die Ohrringe und Halsketten ausgrub, die Katsa nach dem letzten erzwungenen Tragen zwischen ihre seidene Unterwäsche und ihr grässliches knöchernes Korsett geworfen hatte. Katsa hörte sie murmeln und stöhnen, wahrscheinlich lag sie auf den Knien und suchte unter dem Bett nach Katsas Haarbürste oder ihren eleganten Schuhen.

»Welches Kleid soll es heute Abend sein, My Lady?«, rief Helda.

»Du weißt, dass mir das egal ist«, rief Katsa zurück.

Darauf kam weiteres Murmeln. Im nächsten Moment trat Helda an die Tür mit einem Kleid, so rot wie die Tomaten, die Randa aus Lienid importierte, die Tomaten, die in Büscheln an den Ranken hingen und so voll und süß schmeckten wie die Schokoladentorte des Chefkochs. Katsa zog die Augenbrauen hoch.

»Ein rotes Kleid ziehe ich nicht an«, sagte sie.

»Es hat die Farbe des Sonnenaufgangs«, sagte Helda.

»Es hat die Farbe von Blut.«

Helda seufzte und trug das Kleid hinaus. »Es würde aufregend aussehen, My Lady«, rief sie, »zu Ihrem dunklen Haar und Ihren Augen.«

Katsa riss an einem hartnäckigen Knoten in ihrem Haar und sprach zu den Schaumblasen auf der Wasseroberfläche. »Wenn ich beim Dinner jemanden aufregen will, dann gebe ich ihm eine Ohrfeige!«

Helda kam wieder an die Tür, diesmal mit den Armen voll weicher grüner Seide. »Ist Ihnen das langweilig genug?«

»Habe ich nichts Graues oder Braunes?«

Helda machte ein entschlossenes Gesicht. »Ich will unbedingt, dass Sie eine Farbe tragen, My Lady.«

Katsa runzelte die Stirn. »Du willst unbedingt, dass die Leute mich bemerken.« Sie hielt sich eine wirre Locke vor die Augen und zog heftig daran. »Am liebsten würde ich alles abschneiden. Es ist die Mühe nicht wert.«

Helda legte das Kleid zur Seite und setzte sich auf den Wannenrand. Sie schäumte ihre Finger mit Seife ein und nahm die Locke aus Katsas Hand. Geschickt zog sie die Haare Strähne um Strähne auseinander.

»Wenn Sie auf Ihren Reisen jeden Tag die Haare bürsten würden, My Lady, würde das nicht passieren.«

Katsa prustete spöttisch. »Da hätte Giddon ganz schön was zu lachen! Meine Versuche, mich zu verschönern!«

Nachdem der Knoten entwirrt war, nahm sich Helda den nächsten vor. »Glauben Sie nicht, Lord Giddon findet Sie schön, My Lady?«

»Helda, liebe Helda. Was glaubst du, wie viel Zeit ich damit verbringe, darüber nachzudenken, welche Männer mich schön finden?«

»Nicht genug.« Helda nickte nachdrücklich. Ein glucksendes Lachen stieg in Katsas Kehle. Die liebe Helda. Sie sah, wer Katsa war und was sie tat, und sie leugnete nicht, dass Katsa so war. Aber sie konnte sich keine Dame vorstellen, die nicht schön sein wollte, der nichts an einer Legion von Bewunderern lag. Und so glaubte sie, dass Katsa beides war, auch wenn Katsa sich nicht vorstellen konnte, wie sie die beiden Personen in Gedanken vereinte.

Oben im großen Speisesaal präsidierte Randa einem langen hohen Tisch, der ebenso gut als Bühne denkbar war. Drei weitere Tische waren so aufgestellt, dass alle zusammen ein Quadrat bildeten, so dass die Gäste den König ungehindert sehen konnten.

Randa war ein großer Mann, sogar noch größer als sein Sohn, breiter in den Schultern und dicker am Hals. Er hatte die gleichen blonden Haare und blauen Augen, doch sie lachten nicht wie die von Raffin. Diese Augen hatten einen Blick, der voraussetzte, dass der andere tat, was Randa sagte, einen Blick, der Unglück ankündigte, wenn das Befohlene nicht geschah. Randa war nicht ungerecht, außer vielleicht zu denen, die ihm Unrecht taten. Das Problem war eher, dass die Dinge genau so sein mussten, wie er wollte, und wenn sie nicht so waren, könnte er entscheiden, dass ihm Unrecht getan worden war. Und wer

Weitere Kostenlose Bücher