![Die Frau an Seiner Seite]()

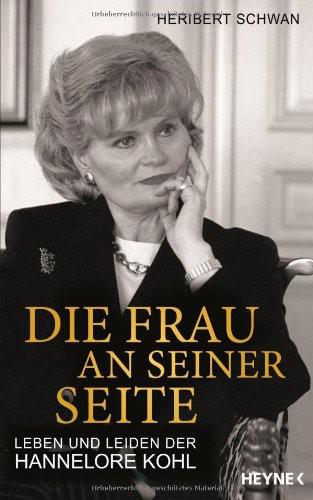

Die Frau an Seiner Seite

Nach dem Krieg folgten Demontage und Umwandlung in den volkseigenen Betrieb (VEB) Metallbau.

Zeitweise waren also sowohl Wilhelm als auch Irene Renner unmittelbar an kriegswichtigen Produktionen beteiligt: er auf höchster Ebene, sie als eine von Tausenden ungelernter Arbeiterinnen. Beide gingen auf unterschiedliche Weise einer Tätigkeit nach, die mithelfen sollte, den Krieg zu gewinnen, den Sieg Hitler-Deutschlands zu sichern. Inwieweit die Fabrikarbeiterin mit ausländischen Zwangsarbeitern in direkten Kontakt kam, ist nicht überliefert. Gesichert ist, dass es auch in Döbelns Rüstungsunternehmen Hunderte von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen gab, die unter unwürdigen Bedingungen ihr Leben fristen mussten. Heute gibt es in Döbeln einen Gedenkstein für sowjetische und polnische Frauen und Männer, die im Krieg hierher verschleppt und Opfer von Zwangsarbeit wurden.

Die elfjährige Hannelore hielt es nicht lange allein zu Hause. Jeden Tag ging sie nach Schulschluss in die Kantine der Firma Großfuß. Sie half in der Küche, schrubbte Tische und Stühle, räumte auf, bevor die nächsten Schichtarbeiterinnen kamen. Als Entgelt erhielt die Schülerin die gleiche warme Mahlzeit wie die Angestellten des Unternehmens. Der gemeinsame Heimweg mit der Mutter wurde immer wieder durch Bombenalarme unterbrochen. Vor allem Tiefflieger sorgten für Angst und Schrecken, wenngleich sie glücklicherweise kaum nennenswerte Schäden anrichteten. Panik und Todesangst wurden zu ständigen Begleitern. Die Menschen in Döbeln hatten Angst vor der Rache der Alliierten, eine Sorge, die die Elfjährige kaum verstand. Von den Verbrechen der Deutschen hatte Hannelore keine Ahnung, niemand dachte daran, das Kind aufzuklären. Wer hätte das auch tun sollen. Die einzige Bezugsperson, die sie in dieser Zeit hatte, ihre Mutter, hatte die Parolen der Nazi-Propaganda fest verinnerlicht und hoffte vermutlich nach wie vor auf den Endsieg. Aber der Krieg rückte unerbittlich näher.

Döbeln verfügte damals über einen stark frequentierten Eisenbahnknotenpunkt. Viele Jahre war das Städtchen Drehkreuz zwischen Riesa und Chemnitz beziehungsweise zwischen Leipzig und Dresden. Im Winter 1944/45 kamen über diesen Eisenbahnknotenpunkt massenweise Transporte mit verwundeten Soldaten von der Ostfront sowie mit Flüchtlingen aus Ostpreußen und Schlesien an. Die Menschen mussten betreut und erstversorgt werden. Zweimal in der Woche half Hannelores Schulklasse beim »Bahnhofsdienst«, um die Arbeit des Sanitätspersonals vom Roten Kreuz zu unterstützen. Die Schüler halfen, Tote von Lebenden zu trennen, Unrat und Schmutz aus den Waggons zu entfernen. Hannelore, eine der Jüngsten unter den Helfern, erlebte schreckliche Szenen. Vor allem in den Flüchtlingswaggons boten sich grauenhafte Bilder. Mütter klammerten sich an ihre erfrorenen Kinder und wollten die Toten nicht loslassen. Die Schüler mussten die kranken, durchgefrorenen und hungrigen Greise, Frauen und Kinder zu den fünf Minuten vom Bahnhof entfernten Baracken, den Notquartieren am Sternplatz, begleiten. Dort erhielten sie eine bescheidene Verpflegung und wurden provisorisch medizinisch versorgt. Die Jugendlichen waren hoffnungslos überfordert und wurden auf dem Bahnhof von Döbeln meist zum ersten Mal unmittelbar mit der Härte des Krieges konfrontiert. In Leipzig hatte Hannelore bei den fürchterlichen Luftangriffen erlebt, dass Menschen verschüttet wurden und nicht aus den Trümmern geborgen werden konnten. Sie kannte den penetranten Geruch von verbrannten Menschen, von verbrannter Materie, der lange über den Straßen hing und nicht abzog, obwohl Wind und Regen hätten helfen können. Sie hatte nicht enden wollende Feuerstürme gesehen, die den Asphalt zum Brennen brachten. Doch was sich auf dem Bahnhof in Döbeln im Dezember 1944 und im Januar 1945 abspielte, war im Vergleich zu allem, was sie bisher erleben musste, ohne Beispiel.

Die direkte Konfrontation mit Tod, mit Verstümmelungen und nacktem Grauen ist für jeden Menschen nur schwer zu ertragen. Für junge Menschen ist sie kaum zu bewältigen. Zumal von Hannelore und ihren Klassenkameradinnen und -kameraden erwartet wurde, dass sie funktionierten. Für Entsetzen und Todesangst, für Panik und Schrecken war kein Platz. Was man den Kindern von damals nur wünschen kann, ist eine Umgebung, in der sie das loswerden konnten, was sie bewegte. Wenn man sich heute mit den Aussagen von Zeitzeugen befasst, wird schnell deutlich,

Weitere Kostenlose Bücher