![Die Frau des Seiltaenzers]()

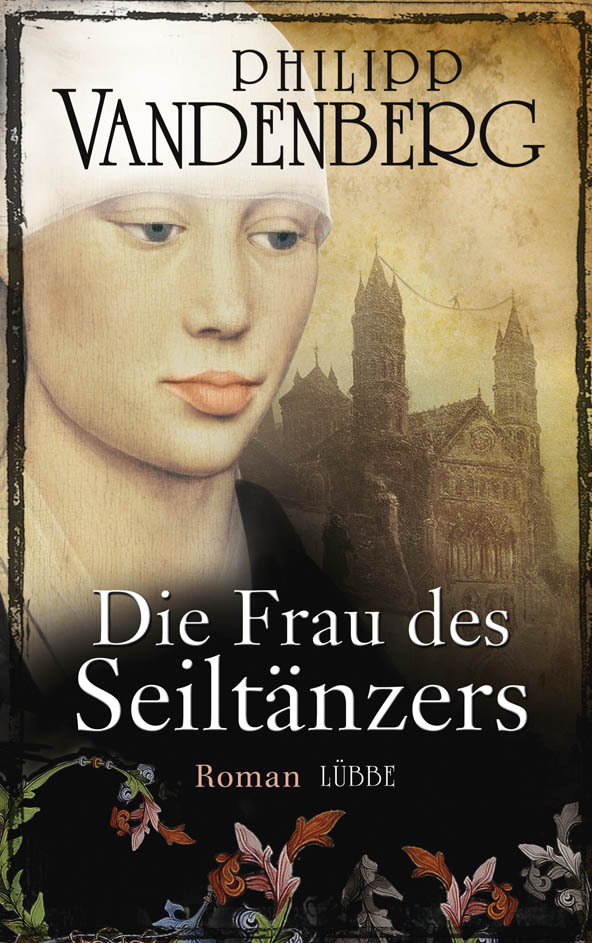

Die Frau des Seiltaenzers

Gauklerwagen loderte bis zum frühen Morgen. Heruntergebrannt bot er einen schauerlichen Anblick wie ein schwarzes Gerippe.

Als der Quacksalber bei Tagesanbruch das immer noch qualmende, stinkende Wrack in Augenschein nahm, machte er eine furchtbare Entdeckung: Zwischen halb verbrannten Bohlen und Brettern lag eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche. Der verkohlte Schädel, ein schwarzer Klumpen, trug, verformt und zur Hälfte geschmolzen, einen Stirnreif. Es war Xeranthe.

Nahe dem Flussufer hoben die Fuhrknechte ein Grab aus, kaum fünf Fuß in der Länge. So sehr war Xeranthes Leiche zusammengeschrumpft. Es war nur eines von vielen Gräbern, die den Main bis zur Mündung in den Rhein säumten, und fiel nicht weiter auf.Auch vergossen die Gaukler keine Träne. Schließlich hatte Xeranthe auf hinterhältige Weise versucht, eine aus ihren Reihen zu vergiften.

Die Suche nach Melchior endete erfolglos. Der Kraftprotz schien wie vom Erdboden verschluckt, und sein Verschwinden schürte unter den Gauklern den Verdacht, dass die Wahrsagerin vielleicht nicht aus freien Stücken aus dem Leben geschieden war. Hatte sie in Melchior einen gnadenlosen Rächer gefunden?

7. KAPITEL

N och am selben Tag brachen die Gaukler ihr Lager ab und machten sich auf den Weg Richtung Aschaffenburg, wo sie auf mehr Entgegenkommen der Stadtoberen hofften. Der Weg von Miltenberg mainabwärts wurde immer beschwerlicher. Die Wälder, die ihnen bisher Schutz vor der Sommersonne und etwas Kühle verschafft hatten, machten nunmehr einer schattenlosen Flussaue Platz.

Zum Glück waren sie unterwegs auf einen Bachlauf gestoßen, aus dem sie ihre Wasservorräte auffüllen konnten – ohne Furcht vor Seuchengefahr. Die allgemeine Stimmung sank auf den Tiefpunkt, als der Jongleur und Küchenmeister Benjamino, sonst eher eine Frohnatur, am selben Abend sauertöpfisch verkündete, ihre Vorräte seien so gut wie aufgebraucht, aber wenn sie sich einschränkten und mit der Hälfte zufrieden seien, könne er noch einen weiteren Tag bescheidenes Essen herausschinden. Im Vorbeifahren habe er in der Flussaue zwei Körbe Champignons geerntet.

Auf halbem Weg, in Obernburg, einem kurmainzischen Städtchen mit ein paar Hundert Seelen, wurde der Truppe als solche zwar der Zutritt verwehrt, aber jeder Einzelne hatte die Möglichkeit, mit dem letzten Geld etwas einzukaufen. Rudolfo verbot strikt jede Bettelei. Bettelei, pflegte er zu sagen, sei Sache des Pöbels und eines rechtschaffenen Gauklers unwürdig. Außerdem gab er Order, sich nur in bester Kleidung stadtwärts zu begeben, die Obernburger sollten keinesfalls auf den Gedanken kommen, sie seien hergelaufenes Gesindel.

Magdalena kam das gelegen. Nicht dass sie während der beschwerlichen Wanderschaft Hunger verspürt hätte, aber ihr grünes Kleid, das sie seit ihrer Flucht aus Seligenpforten tagtäglich trug, zeigte deutliche Verschleißerscheinungen. Und wenn sie ehrlich war – es verströmte auch einen üblen Geruch. Zwar erregte das in Zeiten wie diesen, in denen ein strenger Geruch durchaus als Zeichen von Charakter gedeutet wurde, nicht unbedingt Befremden, aber Magdalena hatte sich schon als Novizin an dieser Charaktereigenschaft ihrer Mitschwestern gestört. Und was den Zustand ihres einzigen Gewandes betraf, schämte sie sich ein bisschen.

Noch immer befand sich der Golddukaten in ihrem Besitz, und Obernburg war bekannt für seine Kleiderhändler und Näher. Sogar die Fürstbischöfe von Bamberg und Mainz ließen in dem Städtchen ihre Chorröcke schneidern. Also nahm Magdalena ihre Goldmünze in die Hand und machte sich auf den Weg, ohne Rudolfo davon in Kenntnis zu setzen.

Zwar war ihr Kleid alles andere als ansehnlich, aber Magdalena trug es mit einem gewissen Stolz, und Kleiderhändler Burkhard Rosenroth, den sie in einer Seitenstraße zum Marktplatz aufsuchte, verneigte sich mehrmals tief, als sie den Laden betrat.

Die Nähstube, drei Fuß tiefer als der Eingang gelegen, sah kaum Sonnenlicht, weshalb an den Wänden auch bei helllichtem Tag ein halbes Dutzend Funzeln flackerte und den Raum in warmes Licht tauchte. Drei Schneidergesellen im jugendlichen Alter – es mochten die Söhne des Hausherrn sein – saßen, aufgereiht wie Morisken, mit gekreuzten Beinen auf einem langen, schmalen Tisch. Als die feine Frau das Geschäft betrat, stellten sie sofort ihre Näharbeit ein und steckten ihre Nadeln auf ein handtellergroßes Kissen, welches jeder am linken Unterarm trug.

Rechter Hand

Weitere Kostenlose Bücher