![Die Geistesbrüder: Karl May und Sascha Schneider Roman einer Künstlerfreundschaft (German Edition)]()

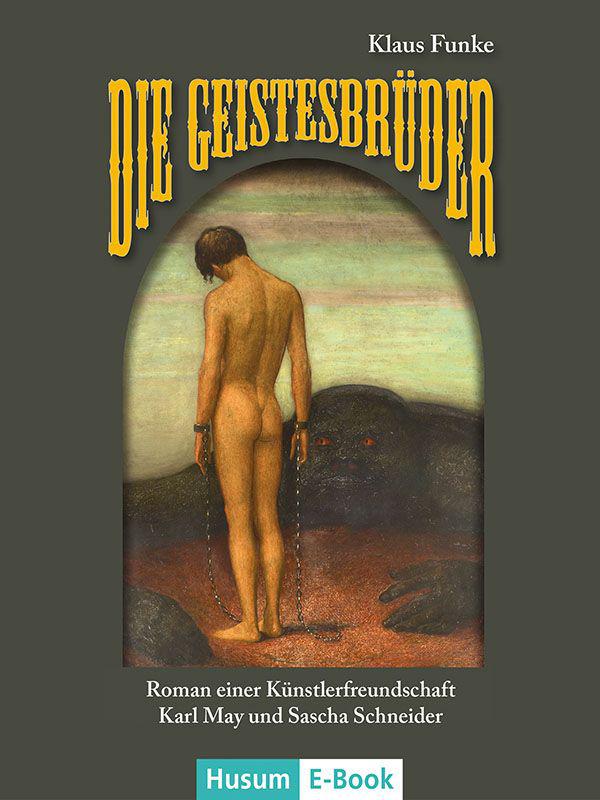

Die Geistesbrüder: Karl May und Sascha Schneider Roman einer Künstlerfreundschaft (German Edition)

er, dieses verdammte „se“, er muss sich zusammennehmen, gerade vor diesem Kerl darf er keine Schwäche zeigen, und das „Sächsische“ kommt ihm gerade jetzt wie eine Schwäche vor, wie eine weiche schlappe Vertraulichkeit, so redet man zu einem alten Freund und Kumpel, zu seinem Gärtner oder Hausdiener, wenn man ihn aufmuntern will, nicht aber zu einem Mann wie diesem Fischer, der wie ein Kommissär aus dem feindlichen Lager zu Friedensgesprächen gekommen ist. Freilich, Fischer ist, soviel bekannt, eingeborener Dresdner, ist Sachse wie man selber, aber gerade solchen Dialektbrüdern gegenüber darf man sich nicht anbiedern, denen muss man den Universalbürger geben. Und der spricht keinen Dialekt und erst recht keinen sächsischen.

Also strafft sich May, senkt gebieterisch das Kinn, nur nichts anmerken lassen, sagt er sich, nur nicht zeigen, wie sehr ihn das damalige Auftreten Fischers getroffen hat, und so weist er mit Hausherrengeste zu einem Tischchen. Dort wolle man Platz nehmen. Auf den Stühlen, gleich daneben die Stehlampe, ganz geeignet, wenn man Dokumente visitieren wolle. In den Sesseln vis à vis, nein, das ist zu familiär, sagt er sich.

Ah, die gnädige Frau. Auguste Sophie Fischer, wenn ich nicht irre. Sehr erfreut, angenehm. Einen Tee? Meine Frau wird sich sogleich darum kümmern.

Fischer ist neben dem Tischchen stehen geblieben. Soll er sich setzen? Er weiß nicht so recht. Er kommt sich herabgesetzt vor. Auf gewöhnlichen Polsterstühlen, an einem Nussbaumtischchen? Wie ein Steuerprüfer, der zu einem Termin erschienen ist. Aber sein Gastgeber steht aufrecht und wartet, macht ein amtliches, ein strenges Gesicht – man muss sich setzen und Adalbert Fischer setzt sich, eine Spur zu folgsam, wie er sich eingesteht.

Es dauert nur einen Augenblick, da bringt das Mädchen den Tee. Oder doch lieber Kaffee? fragt May. Fischer schüttelt den Kopf. Er sitzt ein wenig unbehaglich auf diesem seidenbespannten Stuhl. Und wohin mit den Armen? denkt er, den Ellenbogen auf das Tischchen wirkt zu leger, die Hände zwischen den Knien zu devot. May vor ihm, ein älterer jovialer Herr, mit seinen Einundsechzig schon zur Fülle neigend, das Doppelkinn unter dem Knebelbärtchen weich und familiär, korrekt gekleidet in einem grauen Anzug mit Weste, die Krawattennadel aus Silber, einem indianischen Totem nachgebildet. May lächelt, seine tiefblauen Augen leuchten warm. Kann man diesem Mann wirklich übel wollen? denkt Fischer und schämt sich fast seiner groben, erpresserischen Art, mit der er ihn bis jetzt behandelt hat, so wie er, stellt er sich vor, werden seine jungen Gläubigen vor ihm sitzen, an seinen Lippen hängen, ihn anbeten, manches seiner Rede wörtlich mitschreibend. Er aber, Adalbert Fischer, weiß, was hinter dieser weichen, anheimelnden Fassade steckt, und er erinnert sich, wie er ein weiteres Mal, nach den seinerzeitigen Einflüsterungen der Witwe Münchmeyer, davon erfuhr, wer dieser May wirklich sei:

Es war in Kötzschenbroda, an einem Frühlingssonntag. Er hatte sich, halb verschwitzt und ein wenig müde, nach einer Wanderung in ein Bierlokal gesetzt. Nun saß er im Garten, die niedrigen Lindenbäume ringsum blühten, seine Frau neben ihm bei einer Limonade, da fiel ihm ein älterer Herr am Nachbartisch auf. Klein, mit Brille und einem Spitzbärtchen, mit Stirnglatze, in einem abgeschabten Trachtenjäckchen saß der und schrieb eifrig irgendetwas in ein kleines Notizbuch. Ab und zu schaute er auf, wie um nachzusinnen, starrte Löcher in die Luft, um dann wieder weiterzukritzeln. Adalbert Fischer war damals von einer fixen Idee befallen: Überall musste er, Fischer, in diesen Monaten in Leuten, die schreiben, Schriftsteller sehen. Ganz bestimmt, dachte er daher, sei dieser Mensch am Nachbartisch ein Schriftsteller. Wie der dasitzt, wie der den Kopf hält, wie der schreibt und schreibt. Oh ja, ganz bestimmt ein Schriftsteller. Fischers Kopf ist voller Ideen, andauernd denkt er an sein Vorhaben, einen Verlag zu erwerben, und er weiß auch schon, welchen er auswählen wird. Von den wenigen, die einen Nachfolger suchen, hat er einen im Auge, den Münchmeyer Verlag in Dresden-Niedersedlitz. Da ist viel Geld zu verdienen, hat er erfahren, und jetzt braucht er nur noch ein paar neuere Autoren, möglichst nicht zu bekannt, aber talentiert und fleißig. Oh ja, der Mann am Nachbartisch wird so einer sein, hofft er, und Fischer macht seiner Frau ein Zeichen und retiriert zum Nachbartisch. Der Ältere

Weitere Kostenlose Bücher