![Die Rolling-Stone-Jahre (German Edition)]()

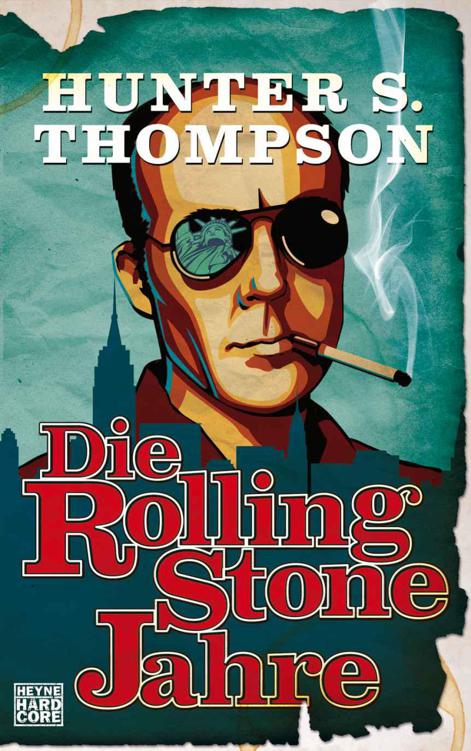

Die Rolling-Stone-Jahre (German Edition)

eine Pressekonferenz einzuberufen, um zu verkünden, »all unsere Jungs aus Vietnam innerhalb von neunzig Tagen nach Hause zu bringen«, sollte er Präsident werden – und danach flennend und brabbelnd quer durch die Stadt zu jagen, um im Network-TV aufzutreten und die Fäuste schüttelnd und vor Gefühl triefend an jeden einzelnen Amerikaner zu appellieren, dem Präsidenten den Rücken zu stärken und dessen jüngste Entscheidung, die schwere Bombardierung Nordvietnams wieder aufzunehmen, mit Beifall zu quittieren.

Humphrey kriegt es fertig, in einer von Schwarzen bewohnten Gegend Milwaukees unter Tränenströmen »die nicht endende Tragödie« zu beklagen, der Nixons Amerika »diese wunderhübschen Kinder« anheimfallen lässt – und danach bestürzt und gekränkt zu reagieren, als ein Reporter, der über seinen Wahlkampf in Florida berichtet hat, ihm ins Gedächtnis ruft: »In Miami haben Sie noch gesprochen, als stünden Sie ein winziges Stück links von George Wallace und irgendwo rechts von Mussolini.«

Hubert scheint ehrlich ratlos zu sein, wieso ehemals loyale Wähler ihm immer weniger glauben. Er begreift nicht, warum die Leute zu kichern anfangen, wenn er von seinen »politics of joy« labert und im selben Atemzug fordert, »betrügerische Wohlfahrtsempfänger zu bestrafen« … und nur Gott allein weiß, was ihm durch den Kopf gegangen sein mag, als er die aktuelle Ausgabe von Newsweek zur Hand nahm und lesen musste, dass Stewart Alsop den Rolling Stone zitierte: »Hubert Humphrey ist ein heimtückischer und feiger alter Stimmviehfänger, den man in eine gottverdammte Flasche stecken und der japanischen Meeres drift überlassen sollte.«

Alsop machte deutlich, dass ihm diese Sprache nicht gefiel. Er nannte sie »brutal« – und schloss dann seine Kolumne, indem er eine Präsidentschaftskandidatur Humphreys zwar höflicher als ich, aber dennoch nicht weniger entschieden von sich wies. Sowohl Stewart als auch sein schwachsinniger Bruder sind offenbar – im Einklang mit fast allen anderen »prominenten & einflussreichen« Gentleman-Journalisten in Washington – zur Überzeugung gekommen, dass die Vorwahlen der Demokratischen Partei allmählich zu einer Kette sinnloser Zwistigkeiten verkommen, über die zu berichten nicht lohnt. Die »Meinungsmacher« unter den etablierten Journalisten in Washington und New York haben sich praktisch geeinigt, dass 1972 Nixons Gegner Ted Kennedy heißen wird.

McGoverns solider Sieg in Wisconsin wurde von den meisten Medienexperten als weiterer Beweis dafür abgetan, dass die Demokratische Partei Extremisten in die Hände gefallen war: McGovern auf der Linken und George Wallace auf der Rechten, und dazu plötzlich ein gefährliches Vakuum in dem Bereich, der in Leitartikeln als »die entscheidende Mitte« bezeichnet wurde.

Das war natürlich der totale Schwachsinn. Muskie gegen Nixon aufzubieten wäre gewesen, als hätte man ein dreizehiges Faultier losgeschickt, einem Vielfraß das Revier streitig zu machen. Big Ed war als Senator annehmbar, oder zumindest schien er das zu sein, bis er anfing, seinen »Fehler« bezüglich des Vietnamkriegs erläutern zu wollen. Aber allein schon der Gedanke, ihn den blutrünstigen Strolchen auszusetzen, die Nixon und John Mitchell ihm auf den Hals hetzen würden, war der reine Wahnwitz. Noch vorm Sonnenuntergang am Labor Day hätten sie ihn so weit, dass er heulend und zähneklappernd vor ihnen auf den Knien kroch. Hätte ich einen Wahlkampf gegen Muskie zu führen, würde ich dafür sorgen, dass ein anonymer Widerling Sendezeit im nationalen Fernsehen kauft und ausplaudert, dass er und Ed einen Sommer lang als männliche Huren in einem Schwu lenpuff irgendwo oben in den North Woods gejobbt haben. Mehr wäre nicht nötig.

Der Gedanke, dass George McGovern die Nominierung der Demokratischen Partei bereits Mitte April in der Tasche hat, dürfte den meisten Leuten nur schwer einleuchten – besonders da er von Frank Mankiewicz stammt, dem hochgewachsenen und stets schick gekleideten »politischen Direktor« der Wahlkampagne von McGovern.

Absolute Offenheit gegenüber der Presse – und auch jedem anderen gegenüber – wird von den meisten Präsidentschaftskandidaten nicht zu den besonders wünschenswerten Eigenschaften der entscheidenden Leute ihres Wahlkampfstabs gezählt. Qualifizierte Profilügner stehen in der Politik in genauso hohem Kurs wie in der Werbung – und die wichtigste Aufgabe der Pressesekretariate der Kandidaten

Weitere Kostenlose Bücher