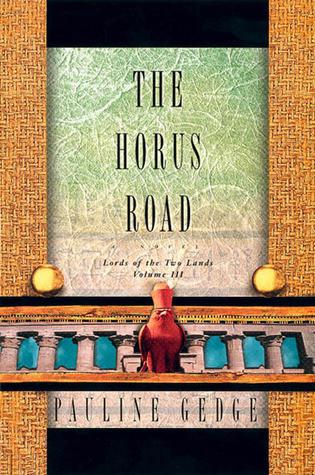

![Die Strasse des Horus]()

Die Strasse des Horus

dass Auaris fallen würde.

Mit Ankunft der Bootstruppe schloss sich der Ring um die Stadt. Tausende von Soldaten patrouillierten auf dem schmalen Gelände zwischen Stadtmauer und Hochwasser und bewachten die beharrlich geschlossenen Tore. Dem nördlichen Hügel, auf dem der Großteil des Setiu-Heeres einquartiert war, erging es nicht besser. Im östlichen Delta wurde weitergekämpft, doch die Nachrichten von den Divisionen dort waren ermutigend. Die Horusstraße konnte endlich gehalten werden, obwohl Ahmoses Truppen so weit auseinander gezogen waren, dass sie die Festungen, aus denen die Fürstenmauer bestand, nicht zurückerobern konnten. Zum ersten Mal, seit sich mein Vater geweigert hat, Apophis’ beleidigendem Befehl zu gehorchen und die Nilpferde in Waset zu erschlagen, kann ich den Sieg riechen, und er duftet ungemein lieblich.

Bei dem Gedanken an die Nilpferde fiel ihm Tani ein. Während der Winter ins Land ging, hatte er sich gefragt, ob er endlich von ihr oder Apophis hören würde, und wenn schon keine Übergabeerklärung, so doch wenigstens eine Bitte um Nachsicht mit den Bürgern, eine Bitte um ein Treffen. Doch der Palast in Auaris schwieg sich aus, entweder aus Not oder aus Halsstarrigkeit.

Mittlerweile teilte er in den langen Nächten, wenn nichts als die Rufe der Herolde und das Seufzen der Stadt die dunklen Stunden störte, seine Erinnerungen mit Ramose. Die beiden Männer saßen dann wohl im Schein von Ahmoses Lampen, hielten Weinbecher in der Hand und redeten über Tani und Kamose und die qualvollen Jahre, die hinter ihnen lagen. Irgendwie war das Ganze für Ramose eine Reinigung und für Ahmose eine Zeit, in der er vergessen konnte, dass sich ein Gottkönig keinem anderen menschlichen Wesen zu sehr nähern durfte. Er war wieder ein Fürst und hatte Freunde, mit denen er angeln und ringen, eine Schwester, die er lieben und beschützen konnte, einen Bruder, der ihn ratlos machte und ihm Bewunderung einflößte.

»Es ist, als ob Tani hinter den Mauern da zu Stein geworden ist«, meinte Ramose eines Nachts. »Wochenlang habe ich halbherzig erwartet, dass man eine Botschaft von ihr über die Mauer wirft, auch wenn es nur die Bitte um Wasser und Brot wäre. Sie muss doch wissen, dass wir hier sind. Sie könnte auf die Mauer steigen und zu uns herunterrufen.« Bedächtig wirbelte er die Neige im Becher. »Kann sein, sie ist tot oder krank, aber das glaube ich nicht. Das würde mein Herz spüren.« Er warf Ahmose einen wachsamen Blick zu, doch der lachte ihn nicht aus. »Heute Abend hat man Wehklagen in der Stadt gehört«, fuhr er fort. »Hast du es vorhin auch gehört, Ahmose?«

»Ja«, antwortete dieser ernst. »Möglicherweise ist eine Krankheit ausgebrochen. In diesem Fall können wir tatsächlich mit einer Nachricht von Apophis rechnen. Aber so leicht macht er es uns, glaube ich, nicht.« Er beugte sich vor. »Ich könnte mir denken, dass ihm seine fürstlichen Brüder in Rethennu befohlen haben, Auaris um jeden Preis gegen uns zu halten. Sie wissen, wenn die Stadt fällt, können sie in Ägypten nie wieder festen Fuß fassen. Dann ist dessen ganzer Reichtum für sie verloren. Gold, Getreide, Papyrus, alles. Sie verschwenden ihre eigenen Heere in dieser Auseinandersetzung erstaunlich großzügig. Von ihrem Bruder hier erwarten sie das Gleiche.« Sie schwiegen, während er einen Schluck Wein trank. Ich bin ein wenig betrunken, dachte er überrascht. Aber es tut gut, einmal etwas Abstand von sich selbst zu gewinnen.

»Und du erwartest von deinen Divisionen auch das Gleiche«, gab Ramose zurück. »Aber im Mechir musst du deine Soldaten zur Aussaat nach Hause schicken, Ahmose. Die Männer murren bereits.«

»Ich weiß«, sagte Ahmose kurz angebunden. »Das habe ich auch vor. Und ich möchte auch gern nach Hause, Ramose. Ich träume, dass ich schon dort bin, aber der Garten ist dämmrig, die Umrisse des Hauses verschwimmen, und ich kann Aahmes-nofretaris Stimme zwar hören, aber ich kann sie in dem Dunst nicht sehen. Ich möchte, dass dieser Rückeroberungskrieg ein Ende hat.«

Choiak begann mit leichtem Nieselregen, was man im Delta kannte, und ein frischer Wind trieb Streifen graufarbener Wolken über den Himmel. Die Medjai suchten sich Schutz, wo immer es ging, schüttelten sich die Regentropfen aus dem Haar und hockten verdrossen zusammen wie ein Schwarm zerzauster Vögel, doch die Ägypter hoben die Gesichter zum Himmel, schlossen die Augen und genossen den unerwarteten feinen Regen.

Weitere Kostenlose Bücher