![Die Templerin]()

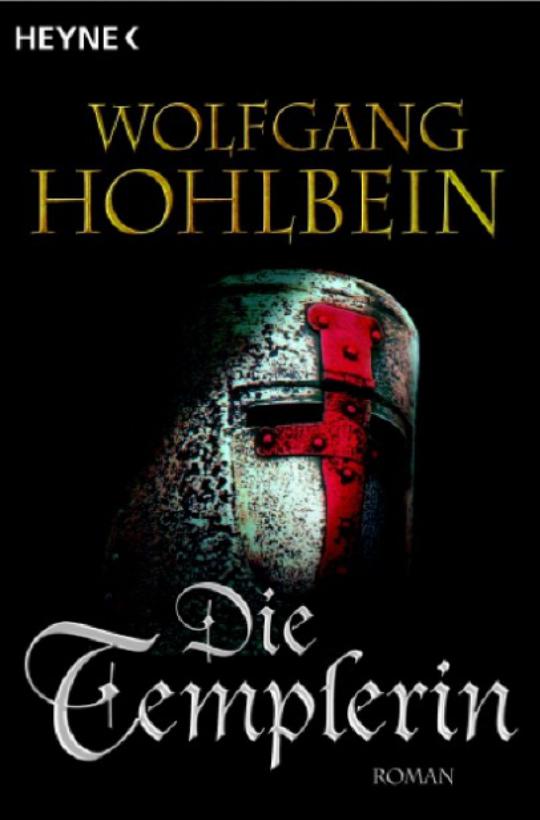

Die Templerin

stellen. Bitte bedenkt, wer Euch einen heilsamen Trank braut, wenn Euch wieder einmal die Galle plagt oder die Winde drücken.« Er seufzte. »Das ist das Problem mit der Heilkunst, Bruder Abbé: Sie ist unberechenbar. Manchmal wirkt meine Medizin, manchmal nicht. Manchmal schmeckt sie süß und manchmal sehr bitter.«

Abbé starrte ihn an. In seinen Augen funkelte etwas, das pure Mordlust sein konnte. Aber er nickte. »Du bist ein gemeiner Erpresser, Tobias. Aber gut - zwei Fragen.« Er drehte sich wieder zu Robin um. »Die Männer, die dir das angetan haben, mein Kind - ich nehme nicht an, daß sie aus deinem Dorf stammen. Hast du sie schon einmal gesehen?« Robin blinzelte einmal. Das entsprach möglicherweise nicht ganz der Wahrheit, wohl aber dem, was Bruder Abbé meinte. Und sie kannte ja immerhin die Identität von mindestens einem der Männer.

»Gut«, sagte Abbé. »Und würdest du sie wiedererkennen?« Robin blinzelte erneut, was Abbés Lächeln noch ein wenig zufriedener werden ließ. »Das ist gut«, sagte er. »Und jetzt sag mir, haben sie nur dich überfallen?«

Robin schloß zweimal rasch hintereinander die Augen.

»Dann war es euer ganzes Dorf?«

Ein einzelnes Blinzeln. Ja.

»Waren es Räuber?«

Robin schloß zweimal die Augen. Sie war sehr müde. Die Lider wieder zu heben, bereitete ihr fühlbare Mühe.

»Das waren jetzt bereits vier Fragen«, sagte Tobias.

»Ich kann selbst zählen«, fuhr ihn Bruder Abbé an. Seine Stimme war plötzlich scharf. Jeder Unterton von gutmütigem Spott war daraus verschwunden. »Und jetzt hört gefälligst mit diesem Unsinn auf! Hier geht es um mehr als die Gesundheit dieses Mädchens. Jemand hat versucht, sie zu töten, und wie es aussieht, nicht nur sie. Jemand, der sich eigens die Mühe gemacht hat, sie vor unsere Tür zu legen. Und ich möchte gerne wissen, warum!«

»Ihr werdet es nicht erfahren, wenn Ihr sie überanstrengt«, antwortete Tobias.

»Wird sie daran sterben?«

»Das nicht. Aber…«

»Dann werde ich es ihr wohl zumuten müssen«, schnitt ihm Abbé das Wort ab. »Hör mir zu, Robin. Ich weiß, was ich von dir verlange, und ich würde es nicht tun, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Vielleicht hängt das Leben vieler weiterer Menschen davon ab. Willst du mir also helfen?«

Robin schloß die Augen, um ihre Zustimmung zu signalisieren, aber sie hob die Lider nicht mehr. Und noch bevor Bruder Abbé eine weitere Frage stellen konnte, war sie eingeschlafen.

KAPITEL 11

Sie träumte, und diesmal war ihr sogar klar, daß es nur ein Traum war, der aus Fieber und Schwäche geboren wurde. Bruder Abbé spielte darin eine Rolle, und sie durchlebte die schrecklichen Geschehnisse zum Teil noch einmal, aber sie sah auch den Engel wieder, dessen Antlitz sie erblickt hatte, als sie fiebernd dalag und glaubte, im Fegefeuer gefangen zu sein.

Sie schlief sehr unruhig und wachte drei- oder viermal in der Nacht auf, weil sie sich im Schlaf herumwälzte. Mindestens einmal war sie sicher, eine schmale, kühle Hand zu fühlen, die sich an ihrem Hals zu schaffen machte und ihr den Schweiß von der Stirn tupfte, und jedesmal, wenn sie einschlief, kam der Alptraum zurück. Sie glaubte Bruder Abbés Stimme zu hören, die immer und immer wieder denselben Satz sagte, ohne daß sie ihn verstand.

Endlich erwachte sie, schweißgebadet und mit klopfendem Herzen, aber endgültig. Ihr Hals tat weh, und sie hatte entsetzlichen Durst. Noch bevor sie die Augen öffnete, wurde ihr klar, daß früher Morgen sein mußte, denn durch das Fenster fiel nun warmer Sonnenschein, der ihr Gesicht streichelte.

Sie öffnete die Augen, und der Engel aus ihrem Traum saß an ihrem Bett und lächelte sie an.

Robin blinzelte, aber der Engel war immer noch da.

Sie schloß die Augen und preßte die Lider so fest zusammen, daß bunte Sterne auf ihren Netzhäuten tanzten, und zählte in Gedanken bis drei, und als sie die Lider wieder hob, da saß der Engel noch immer an ihrem Bett und lächelte sie jetzt fast verschmitzt an. Natürlich war es nicht wirklich ein Engel. Er hatte weder Flügel, noch trug er ein weißes Gewand. Er hatte einen dunkelblauen Mantel aus einem sehr schweren, groben Stoff an, der sich zu einer Art kompliziert gewickeltem Kopftuch fortsetzte, das auch einen Teil seines Gesichts bedeckte. Das, was sie dennoch davon sehen konnte, war von fremdländischem, aber edlem Schnitt und gehörte einem vielleicht siebzehn- oder achtzehnjährigen Jungen. Er hatte dunkle Haut. Noch

Weitere Kostenlose Bücher