![Die Wahrheit der letzten Stunde]()

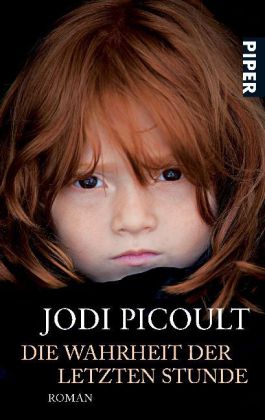

Die Wahrheit der letzten Stunde

Wort, das für ihren Namen steht, eingezwängt zwischen ihr unbekannten Begriffen. Aber wir besitzen nicht einmal eine Bibel.

Ich habe immer schon Menschen mit starkem religiösen Glauben bewundert, Menschen, die sich betend einer Tragödie stellen können, in dem Bewusstsein, dass alles wieder gut wird. So unwissenschaftlich das auch klingen mag, wäre es doch schön, die ganze Verantwortung und den Schmerz einem anderen auf die starken Schultern zu laden.

Wenn Sie mich noch vor einem Monat gefragt hätten, ob ich an Gott glaube, hätte ich dies bejaht. Hätten Sie mich gefragt, ob ich wolle, dass mein Kind im gleichen Glauben aufwächst, hätte ich auch das bejaht. Ich war nur nicht gewillt, sie persönlich dahingehend zu unterrichten.

Ich hatte ihr nichts dergleichen beigebracht.

»Sag deinem Gott, dass ich an ihn glaube«, sage ich ganz leise.

Soweit ich mich erinnern kann, hat Faith mich, bevor das alles geschah, nur ein einziges Mal nach Gott gefragt. Sie war fünf und hatte in der Vorschule gerade vom Treueeid gehört. »>Bei Gott<«, hatte sie zitiert und gleich darauf gefragt: »Was ist Gott?« Ich hatte einen Moment nachdenken müssen, wie ich es ihr erklären sollte, ohne auf religiöse Unterschiede eingehen zu müssen oder Jesus zu erwähnen.

»Also«, begann ich, bemüht, mich in einfachen Worten auszudrücken. »Gott ist so etwas wie der größte Engel von allen. Er lebt oben im Himmel an einem Ort, den man als Paradies bezeichnet. Und seine Aufgabe ist es, über uns zu wachen und dafür zu sorgen, dass es uns gut geht.«

Faith dachte eine Weile darüber nach. »Dann ist er so etwas wie ein großer Babysitter.«

Ich entspannte mich. »Genau.«

»Aber du sprichst von einem Er«, gab Faith dann zu bedenken. »Meine Babysitter sind alle Mädchen.«

So hart es auch sein mag, Dr. Keller sagen zu hören, dass Faith psychotische Halluzinationen hat, noch schwerer ist es, die Alternative in Betracht zu ziehen. Solche Dinge widerfahren kleinen Mädchen nicht, rede ich mir im Laufe der schlaflosen Nacht ein, bis ich einsehen muss, dass mir ein solches Urteil nicht zusteht. Vielleicht ist es eine typisehe Phase für Siebenjährige, wie unter dem Bett nachsehen, ob dort auch keine Ungeheuer lauern, oder sich in Hanson verknallen. Am nächsten Morgen lasse ich Faith bei meiner Mutter und fahre zur Dartmouth College’s Baker Library. Dort stelle ich der Bibliothekarin einige Fragen darüber, wie Kinder Gott sehen, und wandere anschließend durch das dunkle Labyrinth von Bücherregalen, bis ich das Buch finde, das sie mir empfohlen hat. Ich habe mit so etwas wie Dr. Spöck, einer Abhandlung über Kindeserziehung gerechnet, aber stattdessen hat sie mir »Das Leben der Heiligen« von Butler empfohlen.

Nur so schlage ich das alte Buch auf und sage mir, dass ich mich ebenso gut halbtot lachen kann, bevor ich zu Dr. Spöck übergehe. Aber ehe ich mich versehe, habe ich den ganzen Tag damit verbracht, von der jungen Bernadette Soubirous aus Lourdes in Frankreich zu lesen, die 1858 mehrmals mit der Jungfrau Maria sprach. Über die kleine Juliana Falconieri aus dem 14. Jahrhundert, die Christus sah und von ihm Blumengirlanden entgegennahm. Über andere Kinder, die göttliche Erscheinungen in Fatima gesehen haben. Über all diese Kinder, darunter einige so jung wie Faith und unreligiös, die dennoch auserwählt wurden.

Ich fange an, mir auf einem Block, den ich in meinem Taschenbuch aufbewahre, Notizen zu machen. Ich notiere mir jene Visionäre aus dem 13., 14. und sogar 19. Jahrhundert, die eine Dame gesehen haben, die sie als die in einen blauen Umhang gehüllte Jungfrau Maria bezeichneten. Jene, die eine Erscheinung in einem weißen Kleid sahen, mit Sandalen und langem dunklen Haar - jene, die diese Erscheinung Gott nannten, sprachen alle von einem Mann.

Alle außer Faith.

»Und?«, frage ich, als ich wieder bei meiner Mutter bin. »Was macht sie?«

»Es geht ihr gut«, entgegnete meine Mutter laut. »Sie schläft noch nicht.«

»Ich meinte, ob sie … du weißt schon. Ob sie etwas gesehen hat.«

»Ach so, ja. Du meinst Gott.«

Ich schiebe mich an ihr vorbei und gehe in die Küche, wo ich eine Banane von einer kleinen Staude abreiße und anfange, sie zu schälen. »Ja. Genau.«

Meine Mutter zuckt die Achseln. »Das ist nur eine Phase, du wirst sehen.«

Ich beiße ein Stück der Frucht ab, das mir im Hals stecken bleibt. »Was, wenn es das nicht ist, Ma?«, frage ich und schlucke hart. »Was,

Weitere Kostenlose Bücher