![Entrissen]()

Entrissen

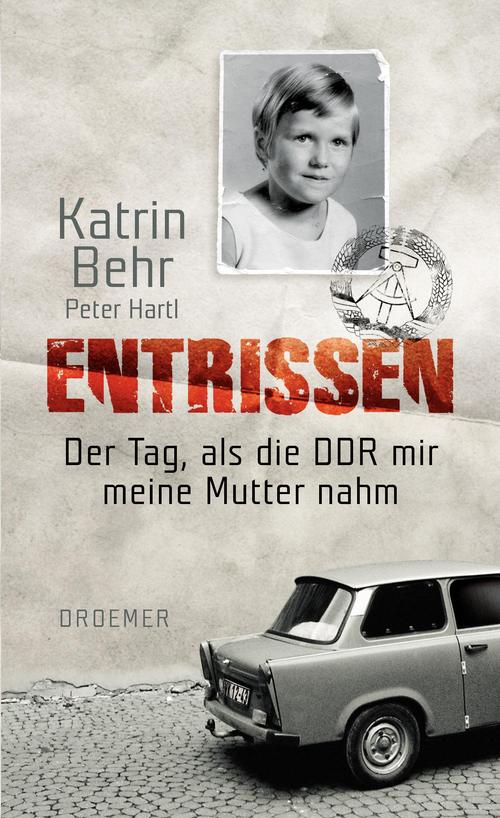

Olaf durfte nicht mitkommen, da in seiner Dienststelle noch nicht geregelt war, wie mit der neuen Reisefreiheit umzugehen sei. So konnte er an diesem Tag auf unser Töchterchen aufpassen, das immer noch nicht ganz gesund war. Diese erste Trennung von Julia, wenn auch nur für einen halben Tag, fiel mir sehr schwer, doch meine Neugier war stärker. Mit beklommener Miene stieg ich in den hellgrauen Trabant der Bekannten, den ihr Mann Richtung Lübeck steuerte.

Ich hatte nicht die geringste Vorstellung davon, was mich in der BRD erwartete. Das kapitalistische Deutschland jenseits des Stacheldrahtzauns war für mich ebenso unbekannt wie heute vielleicht Afrika. Je näher wir dem Grenzgebiet kamen, desto stärker packte mich erneut die Panik, wenngleich ich mir nichts anmerken ließ. Es war, als würde ich mich zum ersten Mal in das Kerngebiet einer verbotenen Zone vorwagen.

Das Herz schlug mir bis zum Hals, als wir am Grenzübergang ankamen – weniger wegen des ungewissen Abenteuers, das mich dahinter erwartete, als vielmehr wegen der Passkontrollen, die hier zu absolvieren waren. Staatsverräterin, pochte es in meinen Gedanken, und ich rechnete jeden Moment damit, verhaftet zu werden. Uniformen, Kontrollen, Waffen – in meiner Vorstellung waren das weiterhin Sinnbilder für Bedrohung. Und meine Tochter hatte ich nicht mitgenommen. Würde sie mein eigenes Los, verlassen zu werden, teilen? Ich schloss für einen Moment die Augen und fürchtete mich vor dem schlimmstmöglichen Ausgang.

Aber da waren wir auch schon auf der anderen Seite. Einfach so. Der Grenzbeamte hatte nach kurzem Blick auf unsere DDR -Ausweise nur knapp gegrüßt und uns freundlich durchgewinkt. Der Grenzübertritt, von dem Hunderttausende geträumt, für den Tausende ihr Leben riskiert, bei dem Hunderte ihr Leben gelassen hatten, erwies sich an diesem Novembertag als Kinderspiel.

Die Ausgabestelle für das Begrüßungsgeld in einer Lübecker Bank war in hellem Marmor gefliest, wie das Sinnbild eines kapitalistischen Tempels im Kleinformat. Vor dem Schalter drängten sich wartende Ost-Besucher in mehreren Schlangen, doch dank der Ausgaberoutine der Kassierer kamen wir zügig voran. Als ich nach etwa einer Viertelstunde den blauen D-Mark-Schein in der Hand hielt, war es selbst für mich buchstäblich greifbar, dass die gewohnte DDR nunmehr Geschichte war. Das war kein Freigang für eingesperrte Untertanen mehr, sondern der Untergang eines Staatssystems.

Wie die meisten meiner Landsleute beschäftigte mich spontan die Frage: Was soll ich mir für diese hundert Mark kaufen? Noch nie hatte jemand mir einfach einen Schein in die Hand gedrückt, schon gar nicht Devisen, frei nach dem Motto: Hier hast du Geld, kauf dir was Schönes! – ohne Gegenleistung, ohne Erwartung, schlichtweg für meinen ganz persönlichen Bedarf. Die Vorstellung war verführerisch – aber auch eine Bürde. Die Kaufhäuser der Hansestadt empfingen uns mit einem Trommelfeuer aus Werbeslogans, Lautsprecherdurchsagen, greller Beleuchtung und überdosiertem Duft. Kein Vergleich zur Kargheit unserer Konsum- und HO -Läden mit ihrem eher überschaubaren Sortiment.

Ich kam mir umzingelt vor, betäubt durch das Überangebot der Sinnesreize und empfand bald nur noch einen einzigen Wunsch: raus hier, ins Freie, durchatmen. Meinen Begleitern erging es nicht anders. Schließlich standen wir mit dröhnendem Schädel wieder in der adretten Fußgängerzone – mit leeren Händen wie zuvor.

Letzten Endes ließen wir einen Bruchteil unserer Empfangsprämie in einer McDonald’s-Filiale, wo wir zum Fertigmenü die kleinen Stofffiguren Susi und Strolch als Zugabe erhielten. Wenn man ihnen auf den Bauch drückte, ertönte die Melodie von »Jingle Bells« – ein passendes Geschenk für die kleine Julia, wie mir schien, im Gegenwert von immerhin sechs Westmark. Die übrigen Scheine steckte ich ein, um deren Verwertung später mit meinem Mann zu besprechen. Mein Unbehagen, ein Schwindelgefühl aus Überreizung und Überdruss, wollte mich bis zur Abreise nicht mehr verlassen.

Am Nachmittag war ich richtig froh, nach diesem grellbunten Konsumschock mein Kind wieder in die Arme schließen zu können. Nicht nur die Vertrautheit der gewohnten Umgebung empfand ich als befreiend, sondern allein die Tatsache, dass wir wieder zurück waren. Am eigenen Leib hatte ich erfahren, dass sich die vermeintlich undurchdringliche Grenze passieren ließ – ohne Schikanen, ohne Verdächtigungen, ohne

Weitere Kostenlose Bücher