![Entrissen]()

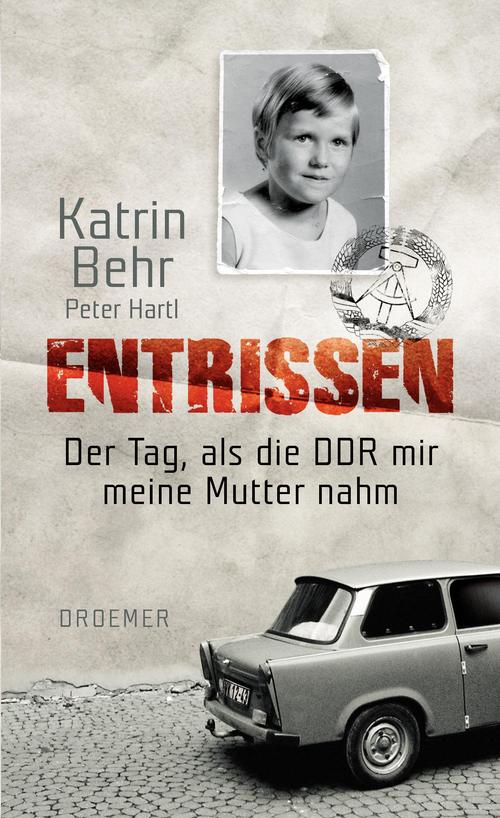

Entrissen

ganzen Körper. Meine Hände krampften sich um den Seitenholm der Fahrzeugtür. Meine Begleiter mussten mir die Finger aufbiegen, um meinen Klammergriff zu lösen. Es tat sicher nicht nur mir weh.

Im Freien setzte ich mich auf den Boden und weigerte mich, auch nur einen einzigen Schritt zu tun. Mein vermeintlicher Vater musste mich schließlich tragen, wobei ich verzweifelt seinen Hals umklammerte. Die Dämme, die ich errichtet hatte, brachen alle auf einmal, die Tränen liefen mir nur so über die Wangen. Ich schluchzte und schrie: »Warum muss ich denn von euch weg?« Was für eine Demütigung, mit meinem verheulten Gesicht meiner Peinigerin unter die Augen treten zu müssen.

[home]

9 .

D ie blonde Erzieherin, die mich bis in meine Angstträume verfolgte, schien selbst ein wenig irritiert, mich schon wieder im Kinderheim zu begrüßen, und so fasste ich neuen Mut. Ich hatte ja meinen Teddybären im Arm, der mir das Gefühl von Schutz und Halt vermittelte. Fürsorglich wie immer nahm mich die Heimleiterin in Empfang. Sie schaffte es auch, mich wieder zu beruhigen.

»Das ist doch nur für kurze Zeit«, versicherte sie mir, »bald darfst du wieder zurück zu deinen neuen Eltern«, sagte sie mit warmer Stimme.

Nur zu gern schenkte ich ihren Worten Glauben und hörte zu weinen auf.

Erst viel später habe ich eine Erklärung für dieses Hin und Her erhalten: Meine neuen Eltern hatten so kurzfristig keinen Platz in der Kindertagesstätte für mich bekommen. Daher schickten sie mich nach den Weihnachtsfeiertagen noch einmal vorübergehend in das Heim, bis meine Betreuung während des Tages geklärt war. Warum sie mich damals nicht einfach in der Obhut von Oma Erna gelassen haben, ist mir bis heute ein Rätsel. Hatten die Weihnachtsferien nur dazu gedient, meine Anpassungsfähigkeit zu testen? Hatten sie vielleicht doch vor, mich dauerhaft zurückzugeben? Hatte meine verzweifelte Anhänglichkeit eine Meinungsänderung bewirkt? Waren die beiden untereinander uneins, ob sie mich langfristig behalten sollten? Ich konnte und kann mir keinen rechten Reim darauf machen.

Zum Trost für meine Rückkehr ins Heim bekam ich nachträglich noch das Standardweihnachtspräsent für Mädchen, das obligatorische Perlenkästchen. Zum Glück hatte ich ja noch mein ganz persönliches Geschenk, meinen Teddy Bruno, mein Schutztier, das mich zu etwas Besonderem machte, wie ich fand. Doch kaum hatte ich das Kuscheltier stolz hergezeigt, da baute sich schon die blonde Erzieherin vor mir auf. Mit den Worten »Spielzeug ist für alle da« entriss sie mir den heißgeliebten Bären und verstaute ihn in für mich unerreichbarer Ferne oben auf dem hohen weißlackierten Schrank. Da saß Bruno nun, lieblos weggesperrt. Niemand durfte mit dem Teddy spielen. War das Sozialismus? Das, was man liebt und was einem ganz allein gehört, fortgeben zu müssen, damit am Ende einheitlich niemand etwas davon hat?

Für mich jedenfalls tat sich der Boden unter den Füßen auf. In meinen Augen konnte diese Konfiszierung nur eine Bedeutung haben: Wenn ich meinen Bruno, das Einzige, was mich mit meiner angeblichen Pflegefamilie verband, abliefern musste, dann würde ich sicher auf Dauer hierbleiben müssen. Der Bär war für mich eine Art Pfand dafür, dass meine Pflegeeltern ihr Wort auch halten würden. Ohne ihn verlor ich jede Gewissheit. Ich fühlte mich um das betrogen, was wirklich nur mir gehörte.

Und es sollte noch schlimmer kommen. Nur wenige Tage später führte mich eine der Betreuerinnen zu einer anderen Altbauvilla, ganz in der Nähe unseres Heims. Es handelte sich um die Hals-Nasen-Ohren-Klinik der Stadt Gera. Die Leitung des Kinderheims hatte offenbar beschlossen, dass mir vor meiner Entlassung in eine Pflegefamilie noch die Polypen zu entfernen seien. Was es damit auf sich hatte, wusste ich natürlich nicht. Zunächst machte die Krankenstation einen durchaus vertrauenerweckenden Eindruck auf mich.

»Tut das weh?«, fragte ich bei der Voruntersuchung schüchtern.

»Wirst sehen, das ist alles gar nicht schlimm«, ermutigte mich eine jüngere Assistenzärztin. »Du schläfst tief und fest. Wenn du aufwachst, ist schon alles vorbei. Und hinterher gibt’s dann was Süßes.«

Das beruhigte mich, zudem begegnete ich anderen Kindern, die mein Los teilten. So hatte ich nicht das Gefühl, auf mich gestellt und ausgeliefert zu sein.

Bis zu dem Moment, als die Schwester mich auf den Behandlungsstuhl setzte. Plötzlich hielt der Arzt ein so

Weitere Kostenlose Bücher