![Feuerfrau]()

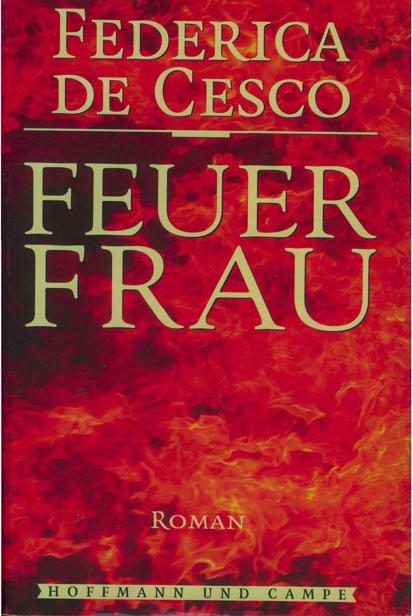

Feuerfrau

Sehr bald steckte ich mir mein eigenes Revier ab, für meine Bedürfnisse und Wünsche. Seltsam, daß ich mich sowenig an die Gesichter erinnerte. Das vornehme Profil von Madame Poniatowska sah ich; sie hatte blaugefärbtes Haar und trug Unterröcke mit schwarzen Spitzen, die unter ihren Rocksäumen hingen. Ich sah auch das puddingweiche Kinn, die roten Lippen und den kurzen Hals der Aufseherin; wenn sie lachte, bildeten die Backen unter jedem Auge einen Wulst. Mademoiselle Liard und ich faßten im ersten Augenblick eine heftige Abneigung gegeneinander. Dann sah ich noch Elenis Gesicht, und natürlich deins – überall, denn du warst für mich die Liebe selbst gewesen.

Inzwischen hatte ich gelernt, mit Erinnerungen und schwebenden Gefühlen zu leben. Auf gewisse Klänge zu horchen, mir Bilder vorzustellen, die mich in Aufruhr versetzten. Ich brauchte nicht einmal die Augen dabei zu schließen; das tat ich nur, wenn ich mit einem anderen Mann schlief und dich in mir fühlte, bis ich schrie. Soviel vermochte ich, aber auch nicht mehr. Manche Erinnerungen waren gut in meinem Kopf eingeschlossen, andere aus meinem Leben verschwunden, wie Regentropfen in einem Fluß.

Es war nicht wieder gutzumachen; ich fühlte Ohnmacht.

Zugegeben, unsere Gefühle waren, wenn nicht pathologisch, auf jeden Fall ungewöhnlich. Immerhin wurden wir leicht mit ihnen fertig, fochten auch keinen Scheinkampf gegen die Vernunft aus. Unser beider Gleichgültigkeit gegenüber herkömmlichem Moralempfinden nahm uns jede Furcht. Wir fanden es nicht der Mühe wert, uns darüber den Kopf zu zerbrechen. Es konnten keine Folgen eintreten, weil keine Ursache bestand, uns zu schämen. Die Schwelle jenseits derer das, was wir taten, unausweichlich wurde, war schnell erreicht. Wir taten es unter der Treppe am linken Ufer der Seine, zwischen dem Pont Marie und dem Pont Louis Philippe, wo es dunkel war und nach Urin roch.

»Hier ist es sehr schön«, sagte ich.

Ich konnte Madame Poniatowska nicht böse sein: Sie war ein bißchen überfordert gewesen.

»Amadeo kommt nach Paris«, sagte ich zu Eleni. »Aber nur für drei Vorstellungen.«

»Ja, ich weiß. Wie fühlst du dich?«

»Beduselt.«

»Das kann ich mir vorstellen.«

Elenis amüsierte Stimme hallte wie ein Echo durch die Stille des Wohnzimmers. Sie stand in der Küche und klapperte mit den Tassen; es duftete nach frischem Kaffee. Ich lehnte mich auf dem Sofa zurück, während meine Blicke durch den Raum schweiften. Zwei schöne Gobelins verdeckten die Wände, ein Miro hing neben zwei kleinen, aber bezaubernden Leonor Fini. Die Sonne fiel durch die Vorhänge, schimmerte auf die blauen Seidenkissen. Ein großer Flügel, der dunkel und still gegen das Licht glänzte, stand auf einem abgeschabten Teppich. Ich sah ein Metronom, ein Notenpult. Die Möbel, liebevoll gehegte Einzelstücke aus dunklem Mahagoni, dufteten nach Wachs. Auf der Kommode standen allerlei Gegenstände: Trockenblumen unter einer Glasglocke, Schalen, Schleifglaskugeln und eingerahmte Fotos, die Elenis Eltern zeigten. In einer weißen Vase aus der Ming-Zeit, mit blauen Drachen verziert, duftete ein üppiger Rosenstrauß.

Als ich Eleni zum erstenmal im Internat begegnete, saß sie auf der Toilette und heulte. Ich gab ihr mein Taschentuch, das sauber war, und bot ihr ein Minzbonbon an. Sie war seit zwei Tagen da und fühlte sich scheußlich. Sie war langbeinig, schmalhüftig; ihre Wangen waren beständig blaß und ihre Bewegungen eine Mischung aus Grazie und Ungeschicklichkeit, wie bei einem Füllen. In der Schule verkehrten Töchter von Berühmtheiten aus der Politik-, Finanz- und Theaterwelt. Man legte Wert auf Diskretion. Kaum jemand wußte, wer Elenis Eltern waren. Ihr Vater war damals schon tot, ihre Mutter hatte sich vom Film zurückgezogen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich nehme an, daß unsere Zuneigung daraus entstand, daß wir besonders waren. Eine Eigenschaft, die uns unabhängig machte, und zwar sehr früh.

Jetzt kam sie aus der Küche, füllte Kaffee in zwei goldgerändete Mokkatassen, stellte einen Teller mit Cremeschnitten auf den Tisch. Sie setzte sich mir gegenüber in einen niedrigen Sessel und zeigte ihr Grübchenlächeln.

»Du bist hübsch heute, weil du dich freust.«

»Danke! Aber ich habe ein Problem.«

»Martin?« fragte sie.

Ich nickte. Sie zog fragend die Brauen hoch.

»Ich habe ihm meinen Schlüssel gegeben.«

»Und jetzt macht er sich bei dir breit.«

»Ich schlafe nur noch am

Weitere Kostenlose Bücher