![Feuersteins Drittes]()

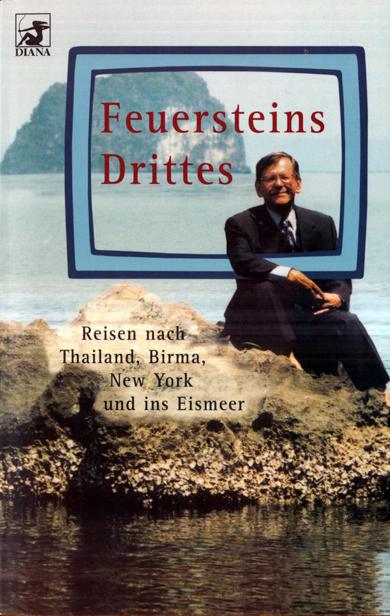

Feuersteins Drittes

jodelt auch nicht. Sondern vergisst, was man vorhatte, und schläft ein.

LOGBUCH 13. JULI

Longyearbyen, Spitzbergen

8°, vorwiegend heiter; Barometer 1011

Mitternachtssonne

Vorhin sind wir mitten im Ort einem Rentier begegnet. Es lief uns einfach so über den Weg.

Die Mitternachtssonne verringert das Schlafbedürfnis ganz enorm, das weiß ich von Alaska. Ich habe in der letzten Nacht nur drei Stunden geschlafen, schlecht noch dazu, mit Albträumen von einem Schiffbruch vor einer kahlen Insel, auf der Frau Dorsch mit meiner schweizerischen Verehrerin Tango tanzte, und ähnlich wirres Zeug. Bestimmt liegt das an der übermächtigen Magnetosphäre Spitzbergens, denn hier treibt sich der Magnetpol herum, stets ruhelos und auf Wanderschaft, weil er weiß, dass er gar nicht hierher gehört: Wissenschaftlich gesehen ist er nämlich der Südpol. Hier spielt der Kompass verrückt und dreht sich wirr im Kreis, und nach der Seemannslegende soll es in dieser Gegend Inseln aus reinem Metall gegeben haben, die einst selbst den tüchtigsten Fahrensmann ins Verderben zogen.

Man soll ja auch gar nicht schlafen in solchen Nächten, denn die Fahrt an der Westküste Spitzbergens ist überwältigend, und man erkennt sofort, warum die Walfänger des 17. Jahrhunderts der Insel diesen Namen gaben: Alle Berge sind steil angespitzt, Gletscher und Geröll dazwischen. Zudem ein Vogelparadies mit den größten und dicksten Möwen, die ich in meinem Leben gesehen habe, mit Papageientauchern, Enten und Rallen. Kein Haus, keine Straße, nur ein paar Gräber von Walfängern als einzige Spur des Menschen. 500 Meter tief reicht hier das ewige Eis des Permafrosts, und hoch oben an der Nordspitze, bei 80 Grad 30 Minuten, liegt das Packeis das ganze Jahr über an. Man könnte von hier trockenen Fußes die letzten tausend Kilometer zum Nordpol wandern. Ein Spanier hat es 1920 sogar mit dem Motorrad versucht, gab aber schon nach fünf Kilometern auf. Na ja, so sind sie nun mal, die Motorradfahrer. Aber angeben auf der Autobahn!

Um acht Uhr morgens legten wir am Pier von Longyearbyen an, der größten Siedlung Spitzbergens: so um die tausend Einwohner, ein Flugplatz und drei Hotels, die es jeden Sommer auf gut 10000 Übernachtungen bringen, denn man kann von hier aus Gletscher und Berge besteigen, mit dem Kajak in Eisflüssen plätschern, per Schnee-mobil oder Hundeschlitten das Inlandeis erkunden, alte Kohleminen besichtigen oder, ein weltweit seltenes, aber hier sehr populäres Hobby: Fossilien sammeln. Oder man kann einfach nur allein sein, wenn die Sonne hundert Tage nicht untergeht.

Fossilien wollten wir keine sammeln, davon hatten wir schon genug auf dem Schiff. Also nutzten wir den vierstüntligen Aufenthalt zu einem Rundgang. Erst den Uferweg entlang, vorbei an den Lagerhallen für die Steinkohle, dem einst wichtigsten, aber wie überall auf der Welt im Niedergang befindlichen Wirtschaftszweig der Svalbard-Inseln, dann rechts ab, den Hügel hoch, in das Tal des Flusses hinein, der wie die Ortschaft nach dem amerikanischen Kumpel John Munroe Longyear benannt ist, der hier um 1900 die ersten Kohlebrocken aus den Felsen schlug.

Wir kommen beim Sysselman vorbei, der hier kein Holzhüttchen hat, sondern einen richtigen Amtssitz, und stehen vor dem Museum. Klein, eng, aber von liebenswert melancholischem Charme: eine Zeugstätte menschlichen Scheiterns. Der Niedergang des Walfangs, die Spuren des alten Bergbaus, die Reste unzähliger Expeditionen, die Neuland suchten und den Tod fanden. Sowie hässliche Zeugnisse unserer eigenen Untaten: 1942, als Norwegen längst überrannt war, meinten die Deutschen, diesen nördlichsten Vorposten der Menschheit bestrafen zu müssen, weil dort noch ein paar Soldaten ausharrten. Im Bombenhagel wurde nicht nur das alte Longyearbyen zerstört, sondern auch der letzte Baum, den es auf Spitzbergen gab. Sein Stumpf steht im Museum, zusammen mit einer der legendären »Enigma«-Maschinen, dem Codiergerät der Deutschen, mit dem sie ihre Geheimnisse in alle Welt schickten, ohne zu ahnen, dass die Alliierten den Code längst geknackt hatten.

Dann bogen wir links ab, über die Brücke zur Ortsmitte, als meine Frau plötzlich stehen blieb und sagte: »Schau, was da ist!«

»Dr. Gradinger und seine Frau?«, fragte ich, weil sie nach unten auf eine sumpfige Wiese zeigte.

»Nein, ein Elch!«

Eines der Geheimnisse unserer funktionierenden Ehe ist die Arbeitsteilung: Meine Frau sieht alles zuerst, aber ich weiß alles

Weitere Kostenlose Bücher