![Gomorrha: Reise in das Reich der Camorra]()

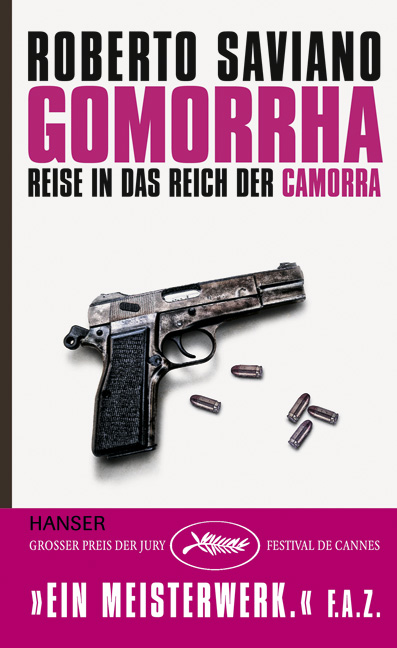

Gomorrha: Reise in das Reich der Camorra

Kalaschnikows müssen eben getestet werden. Es gilt auszuprobieren, ob sie funktionieren, ob der Lauf richtig sitzt. Man muß sich mit der Waffe vertraut machen und überprüfen, ob das Magazin nicht klemmt. Sicher, man könnte sie auch irgendwo auf freiem Feld ausprobieren, an den Panzerscheiben alter Autos, oder man könnte entsprechende Scheiben kaufen und ungestört beschießen. Aber nein. Sie feuern auf Schaufenster, auf gepanzerte Türen und auf Rolläden, um keinen Zweifel daran zu lassen, daß alles ihnen gehört, alles letztlich nur vorläufig bewilligt ist, daß sie einen nur vorübergehend ermächtigen, irgendein Geschäft zu betreiben. Ein Zugeständnis, bloß ein Zugeständnis, das jederzeit widerrufen werden kann. Das Ganze hat auch einen indirekten Vorteil, denn sämtliche Glasereien im Umkreis, die das preiswerteste Panzerglas anbieten, gehören den Clans, und mit der Zahl der zerstörten Scheiben wächst deren Profit.

In der Nacht zuvor waren dreißig Kalaschnikows aus dem Osten eingetroffen. Aus Mazedonien. Die Strecke Skopje -Gricignano d’Aversa garantiert einen zügigen und sicheren Warenverkehr, der die Lager der Camorra mit Maschinenpistolen und Pumpguns füllt. Sofort nach dem Fall des Eisernen Vorhangs trafen sich die Bosse mit der Führung der in Auflösung begriffenen kommunistischen Parteien. Die Camorra vertrat den mächtigen, effizienten und diskreten Westen am Verhandlungstisch. Ohne große Formalitäten kauften die Clans in Rumänien, Polen und dem ehemaligen Jugoslawien ganze Waffenlager auf und bezahlten jahrelang die Löhne für das Schutz- und Wachpersonal sowie den Sold für die Offiziere, die für den Erhalt der militärischen Bestände verantwortlich waren. Mit anderen Worten, die Verteidigung dieser Länder lag fortan zumindest teilweise in den Händen der Clans. Schließlich ist die Kaserne ein ideales Waffenversteck. Ungeachtet aller Führungswechsel, internen Fehden und Krisen war für die Camorra-Bosse nicht länger der Schwarzmarkt für Waffen maßgeblich, sondern sie verfügten jetzt über die Waffenarsenale der osteuropäischen Streitkräfte. Diesmal waren die Gewehre in Militärlastern mit NATO-Kennzeichnung geliefert worden, gestohlene Lastwagen aus amerikanischen Beständen, die dank dieser Kennzeichnung ungehindert quer durch Italien fahren konnten. Der NATO-Stützpunkt in Gri-cignano d’Aversa ist ein flächenmäßig kleiner, unzugänglicher Koloß, ein Bollwerk aus Zement, mitten in eine Ebene gestellt. Der Komplex war von den Firmen der Coppola gebaut worden, wie alles in dieser Gegend. Doch den Amerikanern begegnet man hier so gut wie nie, Kontrollen sind selten. NATO-Lkws werden nicht behelligt, und als die Waffen im Ort eintrafen, machten die Fahrer erst einmal auf der Piazza halt, frühstückten in der Bar und tauchten ihr Hörnchen in den Cappuccino, während sie nach »ein paar Schwarzen« fragten, »um Sachen auszuladen, und zwar ein bißchen dalli«. Und was »ein bißchen dalli« bedeutet, das wissen alle. Kisten mit Waffen sind kaum schwerer als Kisten mit Tomaten, und die jungen Afrikaner, die bereit sind, nach der Feldarbeit noch ein paar Überstunden zu machen, bekommen zwei Euro pro Kiste, das Vierfache dessen, was sie für das Entladen einer Tomatenoder Apfelkiste erhalten.

In einer NATO-Zeitschrift für die Angehörigen der im Ausland stationierten Soldaten las ich einmal einen kurzen Artikel, der für all jene geschrieben war, die nach Gricignano d’Aversa geschickt werden sollten. Ich übersetzte den Text und schrieb ihn mir auf, um ihn mir leichter zu merken. Er lautete: »Um sich von Ihrem künftigen Wohnort eine Vorstellung zu machen, müssen Sie sich nur die Filme von Sergio Leone vor Augen halten. Es ist wie im Wilden Westen, einer hat die Befehlsgewalt, es gibt Schießereien, ungeschriebene und unantastbare Gesetze. Aber keine Sorge, den amerikanischen Zivilisten und Soldaten bringt man größten Respekt entgegen, man behandelt sie ausgesprochen gastfreundlich. Dennoch: verlassen Sie das militärische Gelände nur, wenn es unbedingt notwendig ist.« Dieser Yankee hat mir mit seinem Artikel klargemacht, wo ich eigentlich zu Hause war.

An jenem Morgen traf ich Mariano in der Bar in einer merkwürdig euphorischen Stimmung an. Total aufgedreht stand er am Tresen und kippte schon zu dieser frühen Stunde einen Martini nach dem anderen hinunter.

»Was ist denn mit dir los?«

Alle wollten das wissen. Selbst der Barmann weigerte sich, ihm

Weitere Kostenlose Bücher