![Gomorrha: Reise in das Reich der Camorra]()

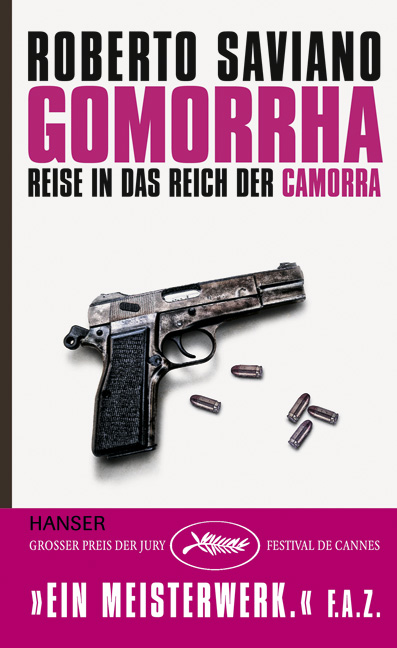

Gomorrha: Reise in das Reich der Camorra

Mariano und mich hatte es auf die Schwelle eines Hauseingangs verschlagen. Sie bot den einzigen Schutz vor einer Gruppe, die offenbar das Gelübde erfüllen mußte, sechs Stunden ununterbrochen ein vom heiligen Franziskus inspiriertes Liedlein herzusingen. Wir setzten uns und aßen ein belegtes Brötchen. Ich war erschöpft. Nicht dagegen Mariano, dessen Anstrengungen reich belohnt würden, weshalb er vor Tatkraft nur so strotzte.

Plötzlich hörte ich meinen Namen. Ohne mich umzudrehen, wußte ich schon, wer gerufen hatte. Es war mein Vater. Ich hatte ihn seit zwei Jahren nicht gesehen, obwohl wir in derselben Stadt lebten. Und ausgerechnet in diesem Gewühl in Rom kam es zur Begegnung, unglaublich. Mein Vater war furchtbar verlegen. Er wußte nicht, wie er mich begrüßen sollte, und vielleicht auch nicht, ob er mir so begegnen konnte, wie er wollte. Aber er war jedenfalls euphorisch, so euphorisch, wie man während mancher Ausflüge ist, die wunderbare Erlebnisse versprechen, wunderbarer als alles, was man in den nächsten drei Monaten erleben würde, weshalb man jede Minute auskosten und in vollen Zügen genießen will. Und dazu beeilt man sich auch noch, aus Angst, in der kurzen Zeit, die man zur Verfügung hat, andere Glückseligkeiten zu verpassen. Eine rumänische Fluggesellschaft hatte anläßlich des Papstbegräbnisses die Preise für Flüge nach Italien gesenkt, und diese Gelegenheit hatte mein Vater genutzt und der gesamten Familie seiner Lebensgefährtin Flugtickets spendiert. Sämtliche Frauen der Gruppe trugen einen Schleier und hatten sich einen Rosenkranz ums Handgelenk geschlungen. Unmöglich zu sagen, in welcher Straße wir waren, ich erinnere mich nur noch an ein riesiges Bettlaken, aufgespannt zwischen zwei Häusern. Es trug die Aufschrift: »Elftes Gebot: du sollst nicht drängeln, dann wirst auch du nicht bedrängt werden.« In zwölf Sprachen. Die neuen Verwandten meines Vaters waren glücklich. Überglücklich, an einem so bedeutenden Ereignis wie den Trauerfeierlichkeiten zum Tod eines Papstes teilnehmen zu dürfen. Alle träumten sie von einem legalen Status als Einwanderer. Im Rahmen einer so gewaltigen und universellen Kundgebung ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen war für diese Rumänen die beste Art und Weise, ein emotionales und faktisches Bleiberecht in Italien zu reklamieren, noch vor dem Erwerb der offiziellen Staatsbürgerschaft. Mein Vater verehrte Johannes Paul II. Dieser Mann, der sich von allen die Hand küssen ließ, begeisterte ihn. Es faszinierte ihn, wie es diesem Mann gelungen war, offenkundig ohne Erpressung und taktische Manöver eine derart uneingeschränkte Anerkennung zu genießen. Die Mächtigen dieser Welt knieten vor ihm nieder. Für meinen Vater war dies Grund genug, jemanden zu bewundern. Ich beobachtete, wie er zusammen mit der Mutter seiner Lebensgefährtin niederkniete, um spontan einen Rosenkranz zu beten. I nmi tten der rumänischen Verwandten entdeckte ich plötzlich ein Kind. Ich wußte sofort, daß es der Sohn meines Vaters und Micaelas war. In Italien zur Welt gebracht, um die italienische Staatsbürgerschaft zu erlangen, wuchs er aufgrund der Lebensumstände seiner Mutter in Rumänien auf. Der Kleine ließ ihren Rockzipfel keinen Augenblick los. Ich hatte ihn noch nie gesehen, kannte aber seinen Namen. Stefano Nicolae. Stefano nach dem Vater meines Vaters, Nico-lae nach Micaelas Vater. Mein Vater nannte ihn Stefano, seine Mutter und seine rumänischen Verwandten Nico. Bald würde er nur noch Nico genannt werden. Bis jetzt hatte sich bloß noch keine Gelegenheit ergeben, meinem Vater dieses Zugeständnis abzuringen. Das erste Geschenk, das Nico von meinem Vater bekommen hatte, sobald er aus dem Flugzeug gestiegen war, war offensichtlich ein Ball gewesen. Dies war die zweite Begegnung zwischen Vater und Sohn, aber mein Vater behandelte ihn, als hätte er ihn immer bei sich gehabt. Er nahm ihn auf den Arm und kam auf mich zu.

»Nico wird jetzt hierbleiben. In diesem Land. Im Land seines Vaters.«

Ich weiß nicht, warum, aber das Kind verzog traurig das Gesicht und ließ den Ball fallen, den ich mit dem Fuß stoppte, damit er nicht für immer in der Menge verschwand.

Plötzlich entsann ich mich an einen Geruch nach Salz und Staub, Zement und Müll. Ein feuchter Geruch. Ich erinnerte mich an einen Besuch am Strand von Pinetamare, als ich zwölf Jahre alt war. Mein Vater kam in mein Zimmer, ich war gerade erst aufgewacht. Ein Sonntag vielleicht. »Weißt

Weitere Kostenlose Bücher