![Gruenkohl und Curry]()

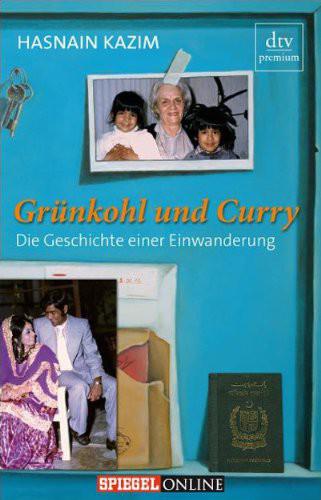

Gruenkohl und Curry

anheben und den Nacken freimachen, dann wollten die meine Beine begutachten. Ich sagte denen: Das könnt ihr vergessen, ich werde doch nicht Stewardess, um euren männlichen Passagieren zu gefallen. Die behandelten uns wie Tiere.« Wutentbrannt verließ sie das Hotel.

Das Weiterkommen bei der britischen Fluglinie musste sie ihrem Vater gestehen, schließlich stand sie kurz davor, zum Vorstellungsgespräch nach London eingeladen zu werden. »Willst du unbedingt die Kotze anderer Leute wegwischen?«, entgegnete er. Er versuchte seiner Tochter zu verdeutlichen, dass es ein körperlich harter und außerdem erniedrigender Job war, den sie da anstrebte – seiner Meinung nach vergleichbar mit der Arbeit einer Putzfrau. Meine Mutter erwähnte ihre Erfahrungen bei der jordanischen Personalauswahl lieber nicht. »Direkt verboten hat er mir nicht, Stewardess zu werden, er äußerte nur seine Bedenken«, sagt sie.

Doch zur nächsten Vorstellungsrunde kam es gar nicht. Meine Mutter war inzwischen zweiundzwanzig Jahre alt und bevor sie sich weitere Fluchtmöglichkeiten in die weite Welt überlegen konnte, ebnete ihre Schwester Suraiya ihr einen ganz anderen Weg Richtung Westen: Sie organisierte ihr einen Ehemann und plante ihre Hochzeit – sehr zum Verdruss von Manzoor Ali Naqvi, der in dieser Beziehung etwas schrullig war. Im Gegensatz zu vielen anderen Vätern, die ihre Töchter mit Freude verheiratet sahen, wollte er, dass seine Kinder studierten und einen akademischen Beruf ergriffen. Seiner Meinung nach benötigten seine Töchter dafür keinen Ehemann. Im Gegenteil, die waren womöglich sogar hinderlich für ihr berufliches Fortkommen.

Aber er konnte sich nicht immer durchsetzen. Drei seiner sechs Töchter heirateten.

Damals ahnte meine Mutter allerdings noch nicht, dass sie schon bald ihren Traum vom Leben im Westen verwirklichen und nach Deutschland ziehen würde. Und sie ahnte nicht, dass sie für die Verwirklichung dieses Traums hart würde kämpfen müssen.

***

Es war heiß und staubig, als der kleine Hasan gemeinsam mit seinem Vater Kazim Ali Khan, seiner Mutter Afsar Begum und seinen vier Geschwistern im Spätsommer 1947 die »Dwarka« im Hafen von Karatschi verließ. Kazim Ali Khan war wütend, weil das Gepäck verschwunden war. Entweder hatte es jemand von den Passagieren gestohlen, oder ein Besatzungsmitglied hatte es beiseitegeschafft, jedenfalls war es weg: Kleidung, Bilder, Geschirr, ein paar Erinnerungsstücke. Glücklicherweise hatte Kazim Ali Khan noch ein paar Bargeldrücklagen bei sich, Geld, das er durch den Landverkauf eingenommen hatte.

Von Indien aus hatte er eine Unterkunft für seine Familie organisiert, ein kleines Haus in den »Pakistan Quarters«, einer Siedlung nahe dem Zoo von Karatschi. Die Häuschen hatte die Stadt eigens für Flüchtlinge aus Indien gebaut, die hier leben konnten, bis sie eine Bleibe gefunden hatten. Die Häuser stehen noch immer dort: Auf einer Reise nach Pakistan im Frühjahr 2008 habe ich das Viertel besucht und mithilfe meiner Tante sogar das Haus gefunden, in das mein Vater damals mit seinen Eltern und Geschwistern einzog: ein niedliches Gebäude, klein, aber durchaus gemütlich.

»Wir kamen zu siebt in dem Haus mit zwei Zimmern unter«, erinnert sich mein Vater.

»Und wo bringen wir die Pferde unter?«, fragte Afsar Begum besorgt, als ihr Mann ihr das weiß gestrichene Haus mit dem schiefen Blechdach und dem winzigen Innenhof zeigte. Sie hatte ganz vergessen, dass sie keine Pferde mehr besaßen, dass sie nichts mehr hatten von all den Annehmlichkeiten. So tief waren sie also gesunken: von einem herrschaftlichen Anwesen mit Stallungen zu einer Hütte. All die materiellen Reichtümer, die sie bisher gewohnt waren – dahin.

Hinzu kam, dass manche Einheimische den Flüchtlingen aus Indien, den

Mohajirs

, mit Verachtung begegneten. Wie heruntergekommen diese Leute doch aussahen, sagten ihre Blicke. Und dass sie ja nicht auf die Idee kämen, auch noch Ansprüche zu stellen! In den »Pakistan Quarters« blieben die Mohajirs unter sich. Man unterhielt sich viel über das frühere Leben, über den früheren Wohlstand. Es sollte einige Zeit dauern, bis sich die Neu-Pakistaner wirklich integriert hatten in Pakistan. Heute gelten sie als hart arbeitende und daher wohlhabende Gruppe. Auch das macht sie nicht bei allen beliebt.

Afsar Begum weinte, wenn sie sich ans Afzal Mahal in Lucknow erinnerte und sich dann in der neuen Wohnung umsah. Und sie weinte häufig, denn für

Weitere Kostenlose Bücher