![Haus des Todes]()

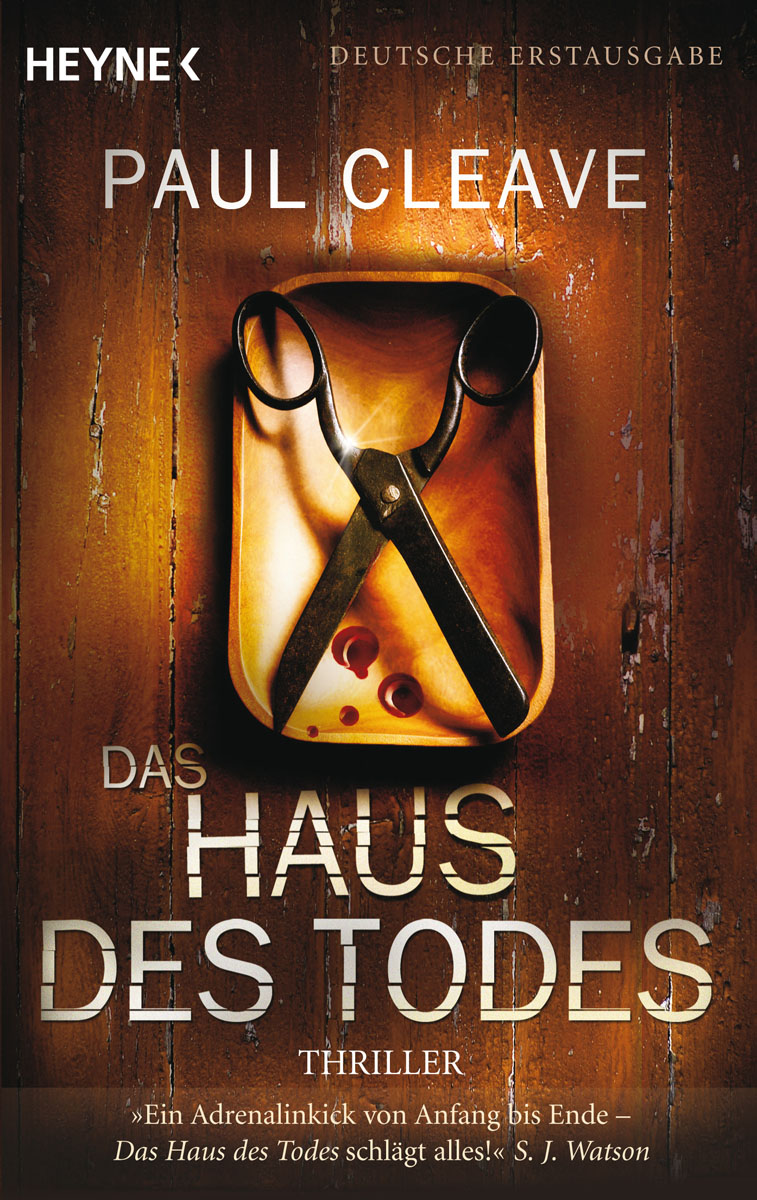

Haus des Todes

nicht mit einem glucksenden Geräusch im Teppich versinken und Wasser dabei hochspritzt. Wir gehen zum Wohnzimmer, dessen Decke dort, wo Putz und Farbe abgeblättert sind, mit großen Flecken überzogen ist, und die sich vom Gewicht des Regenwassers, das sich auf dem Dach gesammelt hat, in der Mitte nach unten wölbt. Ein Eimer am Boden fängt die Tropfen auf. In der Lampe ist keine Birne, und bei der ganzen Feuchtigkeit besteht bestimmt Brandgefahr. Ariel bietet mir weder Tee noch Kaffee an und auch kein Heroin. Sie setzt sich auf das Sofa, das versucht, sie zu verschlucken, und trinkt von ihrem Drink, bis das Glas halb leer ist. Ich bleibe stehen, denn ich will hier schnell wieder weg. Ich hoffe, dass

sie mir irgendwas Brauchbares erzählt, bevor ich wieder aufbreche.

»Wann haben Sie das letzte Mal etwas getrunken?«, fragt sie mich.

»Ich habe vor ein paar Stunden einen Kaffee getrunken.«

»Ha, der war gut«, sagt sie. »Echt komisch.«

»Wie lange machen Sie das schon?«, frage ich und schaue mich im Wohnzimmer um.

»Was?«, fragt sie. »Für Geld mit Männern vögeln oder keine Kohle haben?«

»Beides.«

»Seit ich dreizehn bin.«

»Mein Gott«, sage ich.

»Fast könnte man meinen, Sie hätten Mitleid mit mir.« Sie steckt sich eine Zigarette an und bietet mir erneut eine an. Ja, ich habe Mitleid mit ihr, wer hätte das nicht? Mit einem Kopfschütteln lehne ich die angebotene Zigarette ab. »So ist das Leben nun mal, oder?«, sagt sie und betrachtet für ein paar Sekunden die Zigarettenspitze. »Das hier sieht vielleicht schlimm aus, aber ich kenne Leute, denen es noch schlimmer ergangen ist.«

An den Wänden hängen mehrere Bilder, Drucke von weißen Tigern, Poster von hochgetunten Autos und Pferden, und auf dem Kaminsims steht eine Vase mit einer längst verwelkten Rose. An den Schaltern und Drehknöpfen des Fernsehers kann man erkennen, wie alt er ist, seine Seriennummer besteht wahrscheinlich nur aus zwei Ziffern. Außerdem hängen hier Fotos von Freunden

mit leerem Blick – und von Ariel als Kind, das Gesicht noch ganz unschuldig, sowie ein paar Bilder von Angehörigen, von ihrem Dad oder einem Onkel, Schnappschüsse einer normalen Familie, die ganz normal in die Kamera lächelt. Ich frage mich, wo sie jetzt sind, was sie bei ihrer Tochter verkehrt gemacht haben, dass sie so einen Weg eingeschlagen hat.

»Sie fragen sich, wie es so weit kommen konnte?«, sagt sie.

Ich drehe mich wieder zu ihr um.

»Sie fragen sich, warum ich so geworden bin?«, bohrt sie nach.

»Ja.«

»Das Universum hat mich übel gefickt«, erklärt sie, »ohne dafür zu bezahlen. Also stellen Sie Ihre Fragen, damit ich meinen Drink runterkippen und ins Bett gehen kann.«

Ich ziehe das Foto von Brad Hayward hervor. Es wurde vor zwei Monaten aufgenommen. Die andere Hälfte mit seiner Frau wurde abgeschnitten. Er wirkt glücklich, vielleicht weil er einen schönen Sommer verbracht hat oder in seinem Rabattheft zehn Prostituierte voll hatte und die elfte nun umsonst bekam.

»Haben Sie ihn letzte Nacht gesehen?«

»Ja.«

»Früher auch schon mal?«

Sie zuckt mit den Schultern. »Die sehen alle gleich aus«, sagt sie. »Ich merke mir eher, ob sie geduscht haben oder nicht. Der da hat vorher nicht geduscht. Ich allerdings

auch nicht«, sagt sie und blickt mir dabei in die Augen.

»Um wie viel Uhr waren Sie letzte Nacht mit ihm zusammen?« , frage ich, in der Hoffnung, dass sie sich an die Tatsachen hält.

»Keine Ahnung. Ich führe keinen Terminkalender.«

»Wie wirkte er, wusste er, was er tat? War er nervös? Hat er das zum ersten Mal getan? Oder hatte er damit Erfahrung?«

»Weiß nicht. Das trifft wohl irgendwie alles zu. Oder nichts davon. Wie auch immer«, sagt sie, sie verliert das Interesse an den Fragen.

»Es ist wichtig.«

Sie trinkt einen Schluck, spült sich den Mund damit und schluckt ihn dann herunter. »Es war nicht sein erstes Mal mit einer Nutte«, sagt sie, während sie auf die Eiswürfel starrt. »Und wahrscheinlich auch nicht sein zweites oder drittes Mal.«

Sie zieht an ihrer Zigarette und bläst den Qualm vor sich in die kalte Luft, wo er hängen bleibt; dahinter wirkt ihr Gesicht wie eine Maske. Und ich habe das Gefühl, die Maske wäre immer noch da, wenn ich eine Stunde später wiederkäme. Ich verspüre das dringende Bedürfnis, sie zu packen und zu schütteln. Alle paar Sekunden, jedes Mal wenn sie blinzelt, scheinen sich ihre Augen etwas weniger weit zu öffnen als zuvor.

»Wo

Weitere Kostenlose Bücher