![Himmlische Wunder]()

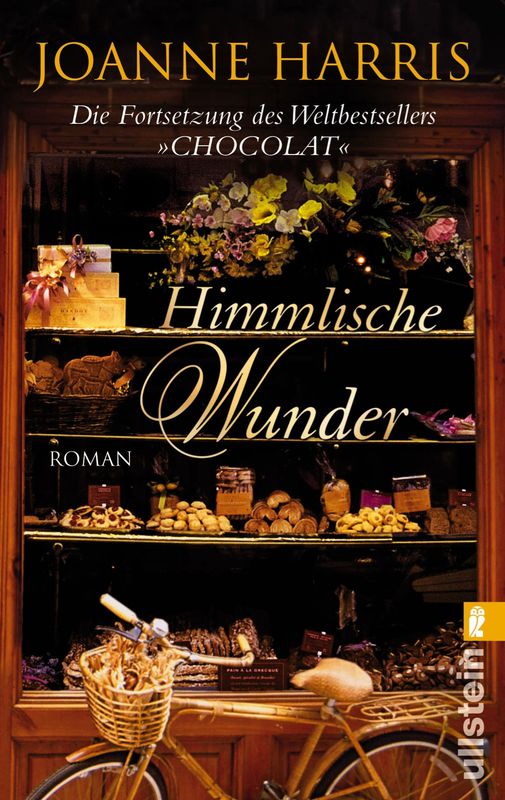

Himmlische Wunder

Wohlwollenden können beschwichtigt werden.

Aber um welchen Preis? Genau das ist es, was mich nachts nicht schlafen lässt und was jetzt die innere Spannung hervorrief, sobald ich das Windspiel hörte, das warnend klingelte, als Thierry hereinkam. Er hatte diesen sturen Blick, den ich an ihm kenne und der ausdrückt, dass für ihn irgendetwas noch nicht abgeschlossen ist.

Ich versuchte, Zeit zu gewinnen. Ich bot ihm eine Tasse Schokolade an, die er ohne große Begeisterung annahm (eigentlich trinkt er lieber Kaffee), aber auf diese Weise hatte ich wenigstens etwas zu tun. Rosette spielte auf dem Fußboden, und Thierry schaute ihr zu, wie sie mit den Knöpfen aus der Knopfkiste auf den Terrakottafliesen konzentrische Kreise legte.

An einem normalen Tag hätte er etwas gesagt, er hätte irgendeine Bemerkung zum Thema Hygiene gemacht oder die Befürchtunggeäußert, Rosette könnte einen Knopf verschlucken. Heute sagte er nichts. Das war ein Alarmzeichen, das ich aber zu ignorieren versuchte, während ich die Schokolade zubereitete.

Milch in den Topf, Kuvertüre, Zucker, Muskat, Chili. Dazu eine Kokosmakrone. Tröstlich, wie alle Rituale. Gesten, die von meiner Mutter an mich weitergegeben wurden und die ich an Anouk weitergebe, die sie vielleicht später an ihre eigene Tochter weitergeben wird, in einer fernen Zukunft, die wir uns noch gar nicht vorstellen können.

»Sehr leckere Schokolade«, sagte er, um mir ein Kompliment zu machen. Mit seinen Händen, die eigentlich am besten für eine Baustelle geeignet sind, umschloss er die zarte kleine Mokkatasse.

Ich trank auch einen Schluck von meiner Schokolade. Sie schmeckte nach Herbst und süßem Rauch, nach Laubfeuer und Tempeln, nach Kummer und Schmerz. Ich hätte ein bisschen Vanille dazugeben sollen, sagte ich mir. Vanille, wie Vanilleeis, wie Kindheit.

»Nur ein bisschen bitter«, fügte er hinzu und nahm sich einen Zuckerwürfel. »Also, wie wär’s mit einem freien Nachmittag? Ein bisschen flanieren auf den Champs-Élysées – Kaffee, irgendwo etwas essen, einkaufen gehen –«

»Thierry –«, sagte ich. »Das ist lieb von dir, aber ich kann nicht einfach nachmittags den Laden zumachen.«

»Warum nicht? Ich sehe keine Kundschaft.«

Gerade noch rechtzeitig verkniff ich mir eine scharfe Erwiderung. »Du hast deine Schokolade noch gar nicht ausgetrunken«, sagte ich.

»Und du hast meine Frage noch nicht beantwortet, Yanne.« Sein Blick fiel auf meine nackte Hand. »Ich sehe, du trägst den Ring nicht. Heißt das, die Antwort ist nein?«

Ich lachte, obwohl ich gar nicht wollte. Seine Direktheit bringt mich öfter zum Lachen, und Thierry hat keine Ahnung, wieso. »Du hast mich überrascht, das ist alles.«

Er musterte mich über seine Tasse hinweg. Seine Augen waren müde, als hätte er nicht geschlafen, und er hatte Falten um denMund, die mir vorher noch gar nicht aufgefallen waren, Zeichen einer Verletzlichkeit, über die ich mich wunderte. Ich redete mir schon so lange ein, dass ich ihn nicht brauchte, dass ich noch gar nicht auf den Gedanken gekommen war, er könnte mich brauchen.

»Also«, sagte er wieder. »Hast du ein bisschen Zeit für mich? Eine Stunde?«

»Gib mir ein paar Minuten, damit ich mich umziehen kann«, erwiderte ich.

Thierrys Augen leuchteten. »Braves Mädchen! Ich hab’s doch gewusst.«

Er war wieder er selbst, der kurze Moment der Unsicherheit war verflogen. Er stand auf, steckte sich die Makrone in den Mund (ich sah, dass er die Schokolade stehen ließ) und grinste Rosette an, die immer noch auf dem Boden spielte.

»Na, jeune fille , was meinst du? Wir könnten in die Jardins du Luxembourg gehen und mit den Booten auf dem See spielen.«

Rosette blickte auf und ihre Augen funkelten. Sie liebt diese Boote. Und auch den Mann, der sie verleiht. Wenn sie könnte, würde sie den ganzen Sommer dort verbringen …

Mich überkam plötzlich eine tiefe Zuneigung zu Thierry, weil er so enthusiastisch ist, so gutmütig. Ich weiß, er findet Rosette schwierig – ihr Schweigen, ihre Weigerung zu lächeln –, und ich bin ihm dankbar, dass er sich trotzdem solche Mühe gibt.

Oben legte ich meine schokoladenverschmierte Schürze ab und zog mein rotes Flanellkleid an. Rot hatte ich seit Jahren nicht mehr getragen, aber ich brauchte etwas Farbe als Gegengewicht zum kalten Novemberwind, und außerdem würde ich sowieso einen Mantel drüberziehen. Mit viel Geschick schaffte ich es, Rosette den Anorak und die Handschuhe anzuziehen

Weitere Kostenlose Bücher