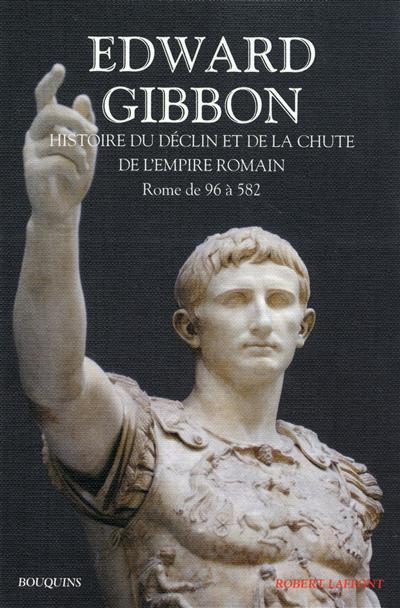

![Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain]()

Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain

avaient été consuls, et six seulement quand ils n’avaient été que

préteurs. Les provinces d’Afrique et d’Asie n’étaient données qu’à des ex-consuls.

Voy. des détails sur l’organisation des provinces, dans Dion (l. L, III,

12-16.), et dans Strabon (l. XVII, p. 840) ; le texte grec, car la traduction

latine est fautive. (Note de l’Éditeur).

[239] Cicéron ( de Legibus , III, 3) donne à la

dignité consulaire le nom de regia potestas ; et Polybe (IV, c. 3)

observe trois pouvoirs dans la constitution romaine. Le pouvoir monarchique

était représenté et exercé par les consuls.

[240] Comme la puissance tribunitienne, différente de

l’emploi annuel de tribun, fut inventée pour le dictateur César (Dion, XLIV, p.

384), elle lui fut probablement donnée comme une récompense, pour avoir si

généreusement assuré par les armes les droits sacrés des tribus et du peuple.

Voyez ses Commentaires, de Bello civili , I.

[241] Auguste exerça neuf fois de suite le consulat annuel

; ensuite il refusa artificieusement cette dignité aussi bien que la dictature

; et, s’éloignant de Rome, il attendit les suites funèbres du tumulte et de

l’esprit de faction eussent forcé le sénat à le revêtir du consulat pour toute

sa vie. Ce prince et ses successeurs affectèrent cependant de cacher un titre

qui pouvait leur attirer la haine de leurs sujets.

[242] Cette égalité fut le plus souvent illusoire ;

l’institution des tribuns fut loin d’avoir tous les effets qu’on devait en

attendre et qu’on aurait pu en obtenir : il y avait dans la manière même dont

elle fut organisée, des obstacles qui l’empêchèrent souvent de servir utilement

le peuple et de contrebalancer le pouvoir, parfois oppressif, du sénat. Le peuple,

en ne leur donnant que le droit de délibérer, pour se réserver celui de

ratifier leurs décisions, avait crû conserver une apparence de souveraineté et

n’avait fait que renverser l’appui qu’il venait de se donner. Les sénateurs ,

dit de Lolme, les consuls, les dictateurs, les grands personnages qu’il

avait la prudence de craindre et la simplicité de croire, continuait à être

mêlés avec lui et a déployer leurs savoir-faire ; ils le haranguaient encore ;

ils changeaient encore le lieu des assemblées ; ... ils les dissolvaient ou les

dirigeaient ; et les tribuns, lorsqu’ils avaient pu parvenir à se réunir,

avaient le désespoir de voir échouer, par des ruses misérables, des projets

suivis avec les plus grandes peines et même les plus grands périls . De

Lolme, Constitut. d’Angleterre, chap. 7, tome II, p. 11.

On trouve dans Valère-Maxime un exemple frappant de

l’influence que les grands exerçaient souvent sur le peuple, malgré les tribuns

et contre leurs propositions : dans un temps de disette, les tribuns ayant

voulu proposer des arrangements au sujet des blés; Scipion-Nasica contint

l’assemblée en leur disant : Silence, Romains ; je sais mieux que vous ce

qui convient à la république : Tacète, quœso, Quirites ; plus enim ego

quàm vos quid reipublicæ expediat, intelligo . — Quâ voce auditâ, omnes

pleno venerationis silentio, majorem ejus autoritatis quàm suorum alimentorum

curam egerunt . Cette influence fut telle, que les tribuns furent souvent

les victimes de la lutte qu’ils engagèrent avec le sénat, bien qu’en plusieurs

occasions ils soutinssent les vrais intérêts du peuple : tel fut le sort des

deux Gracchus si injustement calomniés par les grands, et si lâchement

abandonnés par ce peuplé dont ils avaient embrassé la cause ( Note de

l’Éditeur ).

[243] Voyez un fragment d’un décret du sénat, qui conférait

à l’empereur Vespasien tous les pouvoirs accordés à ses prédécesseurs, Auguste,

Tibère et Claude. Ce monument curieux et important se trouve dans les

inscriptions de Gruter, n° CCXLII.

Il se trouve aussi dans les éditions que Ryck ( Animad. ,

p. 420, 421) et Eruesti ( Excurs. ad , IV, c. 6) ont données de Tacite ;

mais ce fragment renferme tant d’irrégularités, et dans le fond et dans la

forme, qu’on peut élever des doutes sur son authenticité ( Note de l’Éditeur ).

[244] On élisait deux consuls aux calendes de janvier ;

mais dans le cours de l’année on leur en substituait d’autres, jusqu’à ce que

le nombre des consuls annuels se montât au moins à douze. On choisissait

ordinairement seize ou dix-huit préteurs (Juste-Lipse, in excurs. D. ad

Tacit , Annal., l. I).

Weitere Kostenlose Bücher