![Ich habe einen Namen: Roman]()

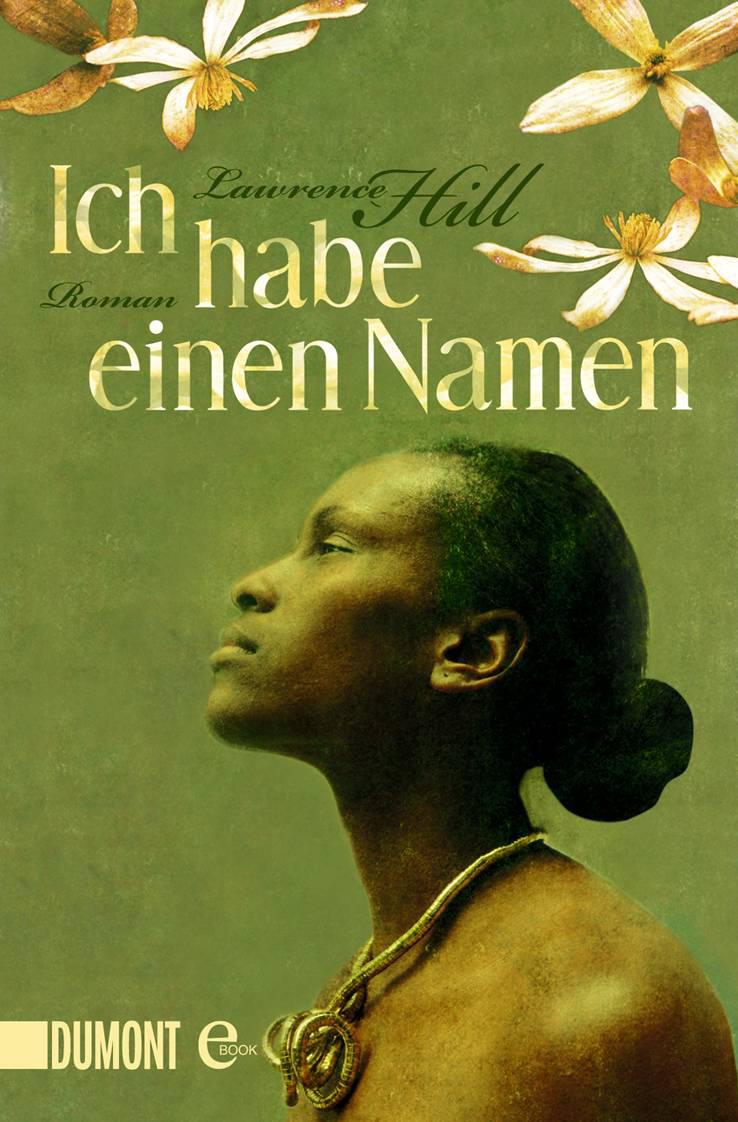

Ich habe einen Namen: Roman

Spediteur,

einen Kaufmann oder Sklavenhändler ja. Über London. Aber für Sie? Nein.

Niemals. Welcher Kapitän aus Liverpool würde seine Zeit damit vergeuden, Sie

nach Afrika zu bringen? Er würde Sie ganz einfach wieder in die Sklaverei

verkaufen, und am Ende würden Sie in Barbados oder Virginia landen. Und sollten

Sie es trotz allem tatsächlich bis nach Afrika schaffen, würden die

Sklavenhändler Sie spätestens da wieder einpacken und zurück über den Ozean

bringen.«

Ich sah auf meine

Hände.

»Verlieren Sie nicht

gleich den Mut«, sagte er. »New York ist die beste Stadt für Sie. Es hat viele

Verstecke und reichlich Arbeit zu bieten. Ich habe hier mein Glück gemacht.«

»Aber Sie sind als

freier Mann gekommen.«

»Und Sie sind bereits

in Ihrem Kopf frei. Das ist das Wichtigste. Es gibt in den dreizehn Kolonien

keinen besseren Ort als New York. Auf der ganzen Welt nicht. Vergessen Sie

London. Diese Stadt bietet Ihnen das, was Sie wollen.«

Ich hatte noch tausend

weitere Fragen – wo ich mich verstecken konnte, wie ich Arbeit finden und was

ich tun sollte, um mich zu ernähren … – aber Sam Fraunces hatte keine Zeit

mehr.

»Ich erwarte heute zum

Essen ein volles Haus«, sagte er.

An diesem

Abend nahm mich Solomon Lindo mit in die Trinity Church, wo ein Cellist ein

Solokonzert von Johann Sebastian Bach spielte. Die Trinity Church war die mit

dem höchsten Kirchturm der Stadt.

»Fast fünfundfünfzig

Meter«, sagte Lindo.

Als wir die Stufen

hinaufgingen, kamen wir an schwarzen Männern, Frauen und Kindern vorbei, die

uns ihre Hände entgegenstreckten. Mir war unbehaglich zumute, weil ich ihnen

nichts geben konnte, und hoffte, dass mich das Unglück nicht bald schon an ihre

Seite drängte. Lindo fischte eine Sixpence-Münze aus der Tasche, ließ sie in

die Hand einer Frau fallen und nahm meinen Arm. Seine symbolische Geste machte

mich wütend. Wenn er glaubte, dass ich deswegen am nächsten Tag pflichtschuldig

seine Briefe schriebe, irrte er sich. Im Inneren der Kirche sah ich eine

handgeschriebene Notiz an der Wand hängen: Freiwillige

gesucht, um Neger zu unterrichten .

Wir setzten uns in die

erste Reihe, und ich war dem Cellisten während des Konzerts so nahe, dass ich

fast seinen Bogen hätte berühren können. Es war ein junger schwarzer Mann mit

einem ordentlich geschnittenen braunen Bart und eichelbraunen Augen, die

während seines Spiels mein Gesicht musterten. Er kannte die Musik auswendig,

und statt seinen Blick auf die Seiten mit den Noten zu richten, hielt ihn

dieser Mann, dessen Name laut Programm Adonis Thomas war, auf mich gerichtet.

Er beugte sich über sein Instrument, lehnte sich leicht zurück und wieder vor und

bewegte den Kopf im Takt seines Spiels. Ich hatte das Gefühl, dass er mit mir

sprach.

Ich habe mein ganzes

Leben Schwierigkeiten gehabt, dem hektischen Klang vieler gemeinsam gespielter

Instrumente zu lauschen. In Charles Town hatte ich gelegentlich Flöten, Oboen,

Hörner und Geigen zusammen aufspielen hören und dabei immer den Eindruck

gehabt, es seien gegeneinander ankämpfende Stimmen. Mit dem Spiel dieses

Cellisten konnte ich mich jedoch anfreunden, konnte mich in seine Musik fallen

lassen und ihrem melodischen Vortrieb folgen. Es rührte mich, wie sie tief

hinunterreichte, den Stimmen der Dorfältesten gleich, und dann wieder hoch

hinausführte und aus den Dorfältesten Kinder machte. Adonis Thomas’ Cello

flüsterte meiner Seele zu: Verliere nicht die Hoffnung.

Auch du kannst etwas Schönes schaffen, aber erst musst du deine Freiheit

erlangen .

Lindo hatte

gesagt, ich sollte ihn am nächsten Morgen um acht im Frühstücksraum des Hotels

treffen, aber ich kam schon ein paar Minuten früher, um Sam Fraunces zu sehen.

»Wie war das Konzert?«,

fragte er.

»Es war Musik, die mir

die Stimmung gehoben hat«, sagte ich.

»Hoffen wir, dass es

ihm auch so gegangen ist«, sagte Sam.

»Wem?«

»Adonis Thomas, dem

Cellisten.«

»Was ist mit ihm?«

»Hat Ihnen Lindo nicht

gesagt, dass er der Sklave eines reichen Mannes aus der Stadt ist?«

Mir sank das Kinn

herunter. »Er hat so schön gespielt«, sagte ich.

»Mit echter Sehnsucht,

würde ich annehmen«, sagte Sam.

Lindo kam die Treppe

herunter, und wir gingen ins Frühstückszimmer. Ich hatte noch nie mit einem

weißen Mann an einem öffentlichen Ort gegessen und war überrascht, dass sie

mich mit hineinließen. Es war ein Neger, der unsere Bestellung aufnahm, und er

schenkte mir ein kleines Lächeln. Lindo

Weitere Kostenlose Bücher