![Ich habe einen Namen: Roman]()

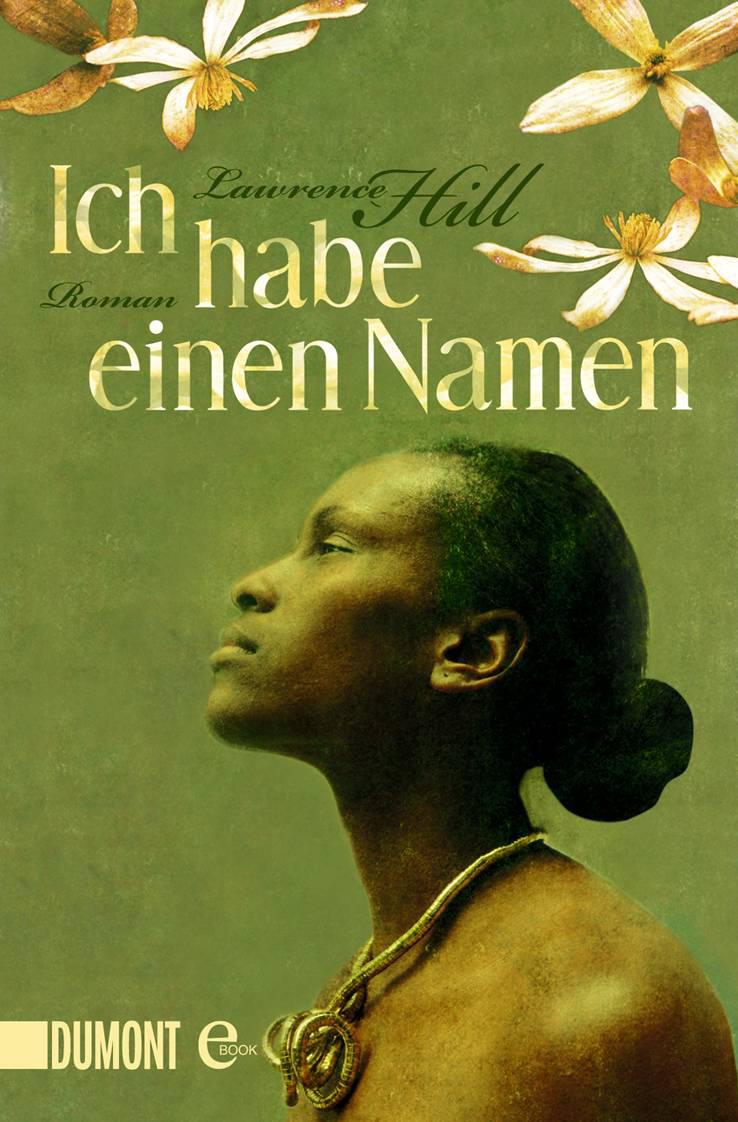

Ich habe einen Namen: Roman

Anliegen

erledigen und möglichst schnell wieder von dieser Insel herunter.

»Seht euch das an.«

Armstrong zeigte uns eine Silbermünze. Es war ein spanischer Dollar, auch

bekannt als Acht-Reales-Münze.

Ich erinnerte mich gut

daran, schließlich hatte ich in den Jahren in Charles Town, als ich für Solomon

Lindo gearbeitet hatte, viel damit zu tun gehabt. Aber diese Münze sah etwas

anders aus. Zwar war auf der Rückseite der Kopf von König Carlos III . von Spanien zu sehen, doch in seinen

Hals war ein winziges Bild von König George III . eingeprägt.

Ich sah Armstrong an

und beschloss, ein wenig mit ihm zu reden, würde helfen, mir mein

Selbstvertrauen zurückzuerobern. Ich hörte meine Stimme und sah meinen Gedanken

zu. Ich musste es ihm schwierig machen, mich als mögliche Sklavin zu sehen.

»Ich kenne die

Acht-Reales-Münze«, sagte ich endlich, »aber was macht König George auf dem

Hals von Carlos III .?«

»Einer meiner Männer

hat die Münze aus London mitgebracht«, sagte Armstrong. »Uns gehen die

Silbermünzen aus, also benutzen wir jetzt auch spanische.«

»Aber wir machen sie

englisch«, fügte Falconbridge hinzu.

Armstrong sagte, er

habe einen dummen Vers darüber gehört, und als Falconbridge ihn hören wollte,

sang er: »Die Bank, damit sie’s als ihr Geld ausgeben

kann, prägt den Kopf eines Narren auf einen Esel von Mann.«

Falconbridge lachte,

sagte dann aber: »Denkst du wirklich, dass er so ein Narr ist? Hätte er die amerikanischen

Kolonien etwa einfach ihre Unabhängigkeit erklären lassen und ohne Krieg

abziehen sollen?«

»Der Kampf hat zu lang

gedauert«, sagte Armstrong. »Und ja, er ist ein Narr. Hast du nicht gehört, was

er seinem Sohn angetan hat?«

»Ich weiß, ich weiß«,

sagte Falconbridge und schüttelte den Kopf. »Er soll bei einem seiner Anfälle

versucht haben, den Kopf des Prinzen gegen die Wand zu schlagen. Es heißt, er

hatte Schaum vorm Mund wie ein Rennpferd.«

»Damit schließe ich die

Beweisführung«, sagte Armstrong. »Der Kopf eines Narren auf dem Hals eines

Esels.«

Während die Männer

rauchten und darüber debattierten, ob der König ernsthaft verrückt sei,

entschuldigte ich mich und ging hinüber, um noch einmal die Porträts des Königs

und der Königin zu betrachten. Anschließend strich ich über die Kerzenständer,

setzte mich in einen bequemen Sessel und las in einer englischen Zeitung einen

Artikel über den Komponisten Mozart. Endlich trat ich zu den Fenstern mit den

geschlossenen Fensterläden nach hinten hinaus. Die Männer tranken noch immer,

rauchten und lachten. Ich berührte einen der Fensterläden, der nicht

verschlossen war, und öffnete ihn vorsichtig. Ich sah hinauf zum blauen Himmel,

hörte dann aber menschliches Stöhnen, ließ den Blick sinken und sah auf dem Gelände

hinter der Festung etwa vierzig nackte Männer in einem Pferch. Sie saßen auf

der Erde, hockten auf ihren Fersen oder standen mit hängenden Schultern da. Sie

bluteten und husteten. Einer war an den anderen gekettet, mit Fußeisen. Einen

Moment lang vergaß ich, wie lange es her war, dass ich in Bayo gelebt hatte,

und mühte mich zu sehen, ob ich eines der Gesichter erkennen konnte. Ich

schüttelte den Kopf über meine eigene Dummheit, vermochte den Blick aber nicht

von den Gefangenen zu wenden.

Ein Temne, der richtig

angezogen war und einen schweren Schlagstock an der Hüfte hängen hatte, brachte

einen Kessel mit wässrigem Schleim und kippte ihn in einen Trog. Einige der

Gefangenen humpelten hin und mussten sich in den Matsch knien, um mit dem Mund

an den Trog zu kommen. Zwei Männer lagen bewegungslos im Schlamm, die anderen

gingen um sie herum. Von den Männern durch eine sicher über sieben Fuß hohe

steinerne Mauer abgetrennt, sah ich eine Gruppe von etwa zehn Frauen ohne

Fußeisen. Auch sie waren Gefangene. Auch eine Frau lag reglos da. Ich hasste

mich dafür, dass ich nichts tat, um diesen Menschen aus ihrem erbärmlichen

Gefängnis zu helfen. Ich versuchte mir zu sagen, dass ich nicht die Macht dazu

hatte, tatsächlich aber genügte ihr bloßer Anblick, mich mit Schuld und dem

Gefühl von Mittäterschaft zu erfüllen. Die einzige moralische Möglichkeit hätte

darin bestanden, mein Leben zu opfern, um den Menschendiebstahl zu stoppen.

Aber wie genau sollte ich es opfern, und was würde das ändern?

Eine Hand berührte

meine Schulter. Ich drehte mich zu Falconbridge um.

»Quälen Sie sich

nicht«, sagte er. »Wir wissen beide, was hier

Weitere Kostenlose Bücher