![Im Dienste der Comtesse]()

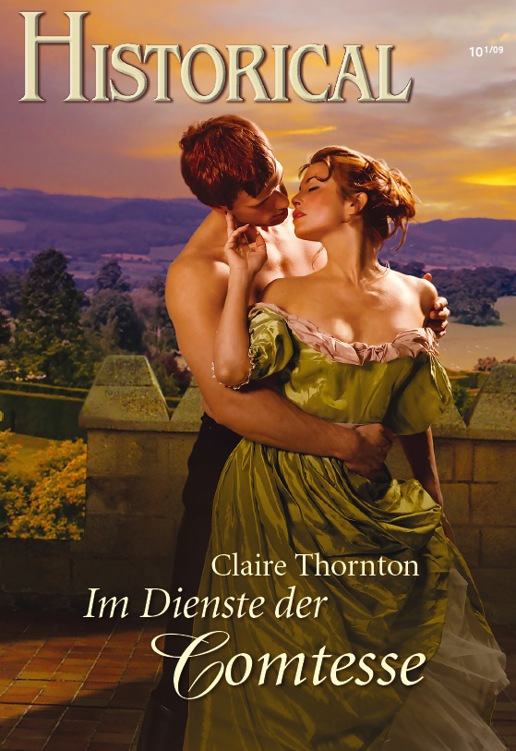

Im Dienste der Comtesse

meiner Anwesenheit befreien zu können.“

„Das ergibt alles keinen Sinn“, bemerkte Mélusine. „Wer könnte schon wollen, dass Sie hier eingekerkert sind?“

Seine Augen wurden vorübergehend noch schmaler, dann sagte er ernst: „Ich danke Ihnen, ich wusste Ihre gute Meinung von mir von jeher zu schätzen. Seien Sie versichert, Madame, ich würde niemals etwas tun, das Ihnen Schaden zufügt oder Sie dazu veranlasst, Schlechtes von mir zu denken.“

Mélusine saß eine Weile still da und fragte sich, was er ihr damit sagen wollte. „Es geht das Gerücht, dass Bertier nicht von Straßenräubern umgebracht worden ist, sondern bei einem heimlichen Duell starb“, sagte sie schließlich ohne Umschweife. „Es heißt, er hätte sich mit meinem Liebhaber duelliert, aber das ist gelogen, denn ich hatte keinen Liebhaber“, fügte sie schroff hinzu.

„Natürlich nicht“, antwortete Saint-André unverzüglich.

„Der Polizeiinspektor, der seine Leiche zu uns nach Hause brachte, ist ebenfalls tot, er kam vor zwei Wochen ums Leben. Ich habe Bertiers Leiche nie gesehen, daher weiß ich auch nicht, welcher Art seine Verletzungen waren.“

Saint-André erhob sich, und in der beengten Zelle wirkte seine Größe noch beeindruckender als sonst. „Gehen Sie nach Hause, Comtesse“, meinte der Marquis. „Können Sie Ihrem Diener vertrauen?“ Er sah Pierre an.

„Pierre Dumont“, sagte sie. Das war eine sehr knappe Vorstellung, die sicher nicht Saint-Andrés Begriff von ausgesuchter Höflichkeit war, aber Mélusine fiel nichts Besseres ein.

„Ach, ja?“, erwiderte der Marquis trocken. „Dumont.“ Er nickte kurz und wandte sich wieder Mélusine zu. „Sie sollten wirklich nicht hier sein. Unheil braut sich zusammen, ich spüre es selbst durch diese dicken Mauern hindurch. Wo wohnen Sie jetzt?“

„An der Place Vendôme.“

„Fahren Sie nach Hause“, wiederholte er. „Ich werde über das nachdenken, was Sie mir erzählt haben, und ich bin mir sicher, Dumont wird einen Weg finden, nochmals mit mir sprechen zu können.“

Mélusine fand das Ende ihres Besuchs äußerst unbefriedigend, aber sie hatte keine Ahnung, worüber sie sich sonst noch hätten unterhalten können. Saint-André hatte erst von Bertiers Tod erfahren, als er schon in der Bastille saß, und wusste nicht – so sagte er jedenfalls –, wer hinter seiner Gefangenschaft steckte. „Es tut mir leid, Sie unter solchen Umständen wiedergesehen zu haben.“

„Und mir tut es leid, dass Sie sich in einer so unerfreulichen Umgebung aufhalten mussten“, erwiderte er. „Ich gestehe jedoch, dass ich Ihren Besuch nicht bedauere“, fügte er ruhig hinzu. „Ich hoffe, dass Sie auch in Zukunft freundlich über mich denken werden, Comtesse.“

Während der Rückfahrt saß Pierce wiederum draußen auf dem Kutschbock. Er beobachtete die Leute auf der Straße und dachte über die Begegnung mit Saint-André nach. Die Vermutung lag nahe, dass der Marquis in Bertiers Leben eine ähnliche Rolle gespielt hatte wie Pierce in La Mottes. Obwohl er ihn nie als Saint-André kennengelernt hatte, war ihm der Name des Marquis stets bekannt gewesen. Auch wusste er von dessen öffentlichen Anprangerungen verschiedener Aspekte der französischen Justiz und Politik. Was er allerdings nicht gewusst hatte, war die Tatsache, dass der Marquis de Saint-André gleichzeitig Nicolas Gerard, der Schmuggler, war.

Gerard galt als furchtlos und intelligent und hatte im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg mitgekämpft. Es hatte beide Männer gelinde belustigt, zu erfahren, dass sie vor ein paar Jahren auf unterschiedlichen Seiten gestanden hatten.

Pierce fragte sich, ob Saint-André tatsächlich nicht wusste, wer hinter seiner Verhaftung steckte. Die lettres de cachet waren die berüchtigtste Form der Freiheitsberaubung in Frankreich. Es handelte sich dabei um Briefe, die vom König unterschrieben, von einem Minister gegengezeichnet und mit dem königlichen Siegel abgestempelt waren. Mittels solcher Briefe konnte ein Mensch ohne Gerichtsverhandlung und die Gelegenheit, sich zu verteidigen, ins Gefängnis geworfen werden. Trotz seiner Autorität wusste der König oft nichts von denen, die unter solchen Umständen verhaftet worden waren. Um an einen lettre de cachet zu gelangen, brauchte man nur gewisse Beziehungen zu einem Minister. Die Briefe wurden zu politischen Zwecken benutzt, aber auch von Privatpersonen aus rein persönlichen Gründen verwendet. Ein Mann hatte seinen Sohn

Weitere Kostenlose Bücher