![Im Rausch der Freiheit]()

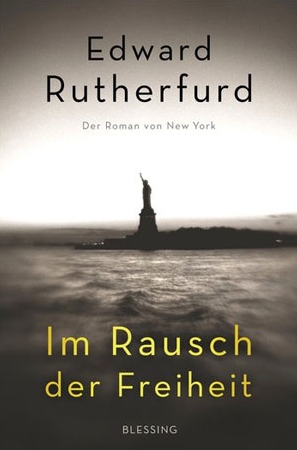

Im Rausch der Freiheit

gelernt, dass in Afrika, wo meine Leute herkommen, Kinder oft nach dem Tag benannt werden, an dem sie geboren werden. In Afrika, hat man mir gesagt, würde mein Name Kwasi lauten. Wäre ich an einem Freitag geboren, würde ich Kofi heißen, was auf Englisch Cuffe ist. Ein Montagskind ist Kojo, wozu die Engländer Cudjo sagen; und es gibt weitere ähnliche Namen.

Ich glaube, dass ich um das Jahr des Herrn 1650 geboren wurde. Mein Vater und meine Mutter wurden beide in Afrika in die Sklaverei verkauft, damit sie auf Barbados arbeiteten. Als ich ungefähr fünf Jahre alt war, wurden meine Mutter und ich meinem Vater weggenommen, um weiterverkauft zu werden. Auf dem Markt wurden meine Mutter und ich dann auch noch getrennt. Was danach aus ihr geworden ist, habe ich nie erfahren; mich aber kaufte ein holländischer Schiffskapitän; und das war ein Glück für mich, denn der brachte mich nach Neu-Amsterdam, wie es damals noch hieß; wäre ich dort geblieben, wo ich war, wäre ich kaum noch am Leben. In Neu-Amsterdam verkaufte mich der holländische Kapitän, und ich wurde Eigentum von Mijnheer Dirk van Dyck. Damals war ich ungefähr sechs Jahre alt. An meinen Vater erinnere ich mich überhaupt nicht und an meine Mutter nur undeutlich; sie sind mit Sicherheit beide längst tot.

Seit meiner Kindheit träume ich davon, dass ich eines Tages vielleicht frei sein werde.

Auf diesen Gedanken kam ich durch die Erzählung eines alten Schwarzen, den ich mit acht oder neun kennenlernte. Damals gab es in der Provinz Neu-Niederlande nicht mehr als vielleicht sechshundert Sklaven, davon die Hälfte in der Stadt. Manche gehörten Familien, andere der Niederländischen Westindien-Kompanie. Eines Tages sah ich auf dem Markt einen alten Schwarzen. Er saß auf einem Karren, hatte einen großen Strohhut auf, lächelte und schien mit sich und der Welt zufrieden zu sein. Also ging ich zu ihm – ich war damals ziemlich dreist – und sagte: »Sie sehen glücklich aus, alter Mann. Wer ist Ihr Herr?« Er erwiderte: »Ich habe keinen Herrn. Ich bin frei.« Und dann erklärte er mir, wie das geschehen war.

Die Niederländische Westindien-Kompanie, die Jahre zuvor etliche Schiffsladungen Sklaven ins Land geholt und bei vielen öffentlichen Arbeiten eingesetzt hatte wie dem Bau des Forts, dem Pflastern von Straßen und anderem mehr, hatte einigen von denen, die am längsten und am besten gearbeitet hatten und die in ihrer Kirche beteten, unter der Bedingung, dass sie noch weiter gewisse Dienste leisteten, etwas Land gegeben und sie freigelassen. Die hießen jetzt Freigelassene. Ich fragte ihn, ob es viele solche Leute gebe.

»Nein«, sagte er, »nur ein paar.« Manche lebten nur ein kleines Stück außerhalb des Walls, andere weiter die Insel hinauf auf der Ostseite und wieder andere jenseits des Nordflusses in dem Gebiet, das Pavonia genannt wird. Soweit ich sah, bestand nur geringe Hoffnung, dass auch mir so etwas widerfahren würde, aber ich fand es tröstlich, dass andere meines Volkes die Freiheit erlangt hatten.

Immerhin hatte ich das Glück, zu einem freundlichen Haushalt zu gehören. Mijnheer van Dyck war ein unternehmender Mann, der gern Handel trieb und den Fluss hinauffuhr. Seine Frau war eine üppige, gut aussehende Dame. Sie hatte eine große Schwäche für die niederländische reformierte Kirche, die Pastoren und Gouverneur Stuyvesant. Von den Indianern hielt sie wenig, und sie war immer sehr unzufrieden, wenn ihr Mann unterwegs war und sich bei ihnen aufhielt.

Als ich in dieses Haus kam, gab es eine Köchin und eine Magd, die Anna hieß. Die van Dycks hatten ihr die Überfahrt bezahlt, wofür sie ihnen sieben Jahre lang dienen sollte, und danach würden sie ihr eine gewisse Summe Geld geben und sie aus ihren Diensten entlassen. Ich war der einzige Sklave.

Mijnheer van Dyck und seine Frau waren immer sehr auf ihr Familienleben bedacht. Falls sie sich je zankten, bekamen wir nur selten etwas davon mit, und ihre größte Freude war es, ihre ganze Familie um sich zu haben. Da ich im Haus arbeitete, war ich oft mit ihren Kindern zusammen, und so kam es, dass ich das Niederländische mit der Zeit fast so gut sprach wie sie.

Ihr Sohn Jan und ich waren ungefähr gleichaltrig. Er war ein gut aussehender Junge mit einem dichten braunen Schopf. Er ähnelte seinem Vater, war aber breiter gebaut, was er, glaube ich, von seiner Mutter hatte. Als Kinder spielten wir oft zusammen, und wir sind immer Freunde geblieben. Was sein Schwesterchen

Weitere Kostenlose Bücher