![Im Tempel des Regengottes]()

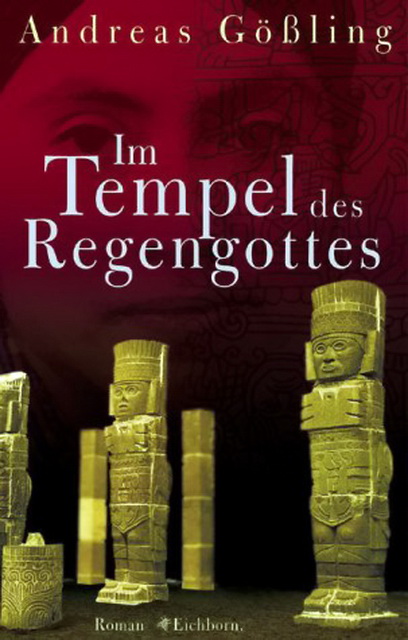

Im Tempel des Regengottes

Geruch nach Schimmel und Moder. An den Wänden prangten wolkenförmige Rußflecken, in einem Abstand von wenigen Schritten, verursacht von den Fackeln, die in steinernen Ringen steckten und ein fahles Licht verbreiteten, vermischt mit nebelgrauem Qualm.

Der Raum war nahezu quadratisch, mit einem einzigen Türloch zu dem modrigen Gang hin, der bereits unter der Erdlinie liegen mochte. Jedenfalls waren sie vorhin, von ihren Wächtern mit stummen Gebärden angetrieben, eine steile Treppe im Innern des Palastes hinabgestolpert, wohl hundert Stufen oder mehr. Mit pompöser Geste hatte Ajkinsaj vorher noch verkündet, daß er am morgigen Tag, »an Zehn Chuen, die Verstümmelten heilen« werde, in einer großen Zeremonie zu Ehren Cha'acs. Mit der Hilfe des Regengottes vermöge er selbst die Toten zu erwecken, so Ajkinsaj, seinen Knochenstab schwenkend, dann war ihre Audienz abrupt beendet gewesen. Ein Dutzend niederer Priester hatte sie ohne Umschweife aus dem Thronsaal und in dieses Gewölbe hinabgescheucht, und einige ihrer Wächter lungerten wohl noch immer vor ihrer Tür herum. Ab und an konnte Robert hören, wie sie leise miteinander sprachen oder sich mit tappenden Schritten draußen im Gang bewegten. Zwecklos, unsere Lage zu beschönigen, dachte er, wir sind Gefangene Ajkinsajs. Vor allem aber waren sie alle sieben so erschöpft, daß im Moment nur noch eines wichtig schien: schlafen, ruhen, wieder zu Kräften kommen.

In zwei Ecken ihres Raumes waren Hängematten ausgespannt, zwischen nackten Mauern, deren Kalkfirnis längst zerbröckelt und in großen Placken herabgefallen war. Nur hier und dort waren noch Überreste prachtvoller Wandgemälde zu erkennen: die Umrisse eines Herrschers in majestätischer Pose, daneben anrührende Bruchstücke von Besiegten, flehentlich gereckte Hände, aufgerissene Augen, ein einzelner Mund, geöffnet zu einem stummen Schrei.

Unweit der Tür standen noch die ausgekratzten Schalen und bis auf den letzten Tropfen geleerten Amphoren, die ihnen die Wächter vorhin gebracht hatten. In den Schalen ein zäher Brei aus Reis, schwarzen Bohnen und Mais, den sie mit den Fingern gelöffelt und sogar mit den Zungen herausgeleckt hatten. Das laue Wasser aus den Amphoren hatte ihren Durst gelindert, und die Gefährten hatten sich auch einige Hände voll über Kopf und Körper gegossen, um sich zumindest notdürftig zu reinigen. Auch Robert selbst hatte eine Amphore angehoben und sich den Inhalt über den Kopf gegossen, und obwohl mehrere Wächter sie vo n der Tür aus beobachteten, war dieses Mal niemand herbeigesprungen, um ihn zu hindern, das »heilige Blut« von seiner Haut zu waschen.

Aus dem Burschen Henry, dachte er nun, wurde er immer weniger schlau, aber im Moment war er viel zu erschöpft und durcheinander, um sich auch noch über seinen wunderlichen Diener den Kopf zu zerbrechen. Vorhin hatte er Henry herbeigewunken und ihm befohlen, seinen Rücken mit Wasser zu übergießen und, so gut es ging, von dem getrockneten Opferblut zu reinigen. Doch der seltsame Pferdebursche hatte sich ungemein zimperlich angestellt und aus irgendeinem Grund kaum gewagt, den Rücken seines Herrn zu berühren. Und wenn er sich doch einmal dazu überwand, war es mehr ein Streicheln und Tändeln als das befohlene Schrubben gewesen. Schließlich hatte Robert angeordnet, daß Ajkech diesen Dienst übernahm, und der kleine Krieger hatte allerdings so kräftig zugelangt, als wollte er mit der Kruste aus Schmutz und Opferblut gleich auch die Haut seines Herrn herunterstriegeln.

Ohne daß es besonderer Verabredung bedurft hätte, hatte sich Robert mit Henry und Ajkech in der rechten hinteren Ecke des Saales eingerichtet, Stephen und Miriam, Mabo und Paul ihnen gegenüber, in maximaler Entfernung. Dabei waren ihre beiden Gruppen, dachte Robert, durchaus nicht miteinander verfeindet, es schien einfach die natürlichste Aufteilung zu sein. Nach wie vor verhielten sich Stephen, Miriam und Paul wie Fremdlinge in der Welt der Maya, und obwohl Paul sogar ihre Sprache beherrschte, wahrten sie alle drei eine teils furchtsame, teils verachtungsvolle Distanz. Dagegen gehörte Ajkech dieser Mayawelt ganz selbstverständlich an, und die beiden Mestizen, Mabo und Henry, schienen sich ohnehin mit beneidenswerter Sicherheit in beiden Sphären zu bewegen.

Und ich, dachte Robert, gehöre ich nun nicht auch der Mayawelt an? Er ließ sich in die freie Hängematte fallen, zwischen Henry und Ajkech. O doch, er war einer der ihren, wie

Weitere Kostenlose Bücher