![Inés meines Herzens: Roman (suhrkamp taschenbuch) (German Edition)]()

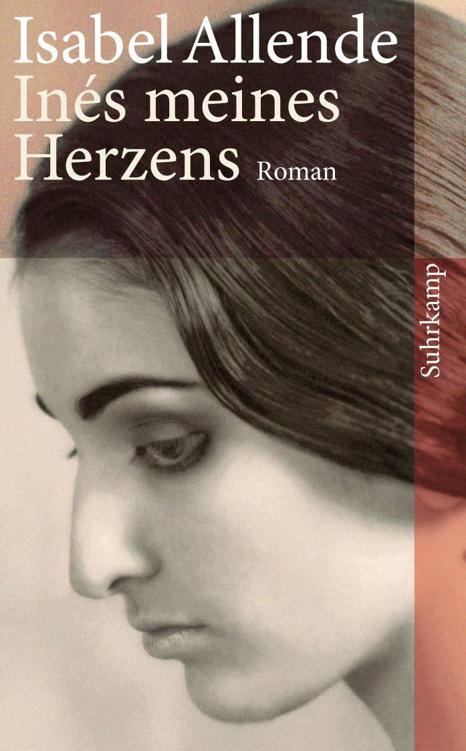

Inés meines Herzens: Roman (suhrkamp taschenbuch) (German Edition)

sehe Marinas Runzeln und Zipperlein nicht ohne Genugtuung, ringe diese kleinmütigen Empfindungen allerdings nieder, weil ich keinen Tag länger als nötig im Fegefeuer ausharren will. Ich hatte nie viel übrig für Leute, die wehleidig sindund wie Marina kein Rückgrat besitzen. Sie tut mir leid, weil selbst die Verwandten, die sie aus Spanien mitgebracht hat und die heute angesehene Stadtbürger sind, nicht mehr mit ihr verkehren. Verdenken kann ich es ihnen nicht, die gute Frau ist zum Einschlafen langweilig. Aber wenigstens lebt sie nicht in Armut und kann ein würdiges Witwendasein führen, auch wenn das für ihr bitteres Los der verlassenen Ehefrau nur ein schwacher Trost ist. Wie allein die Ärmste sich fühlen muß! Meine Besuche erwartet sie sehnlich, und wenn ich mich verspäte, finde ich sie schniefend. Wir trinken Schokolade, und ich unterdrücke das Gähnen, während wir über das einzige sprechen, was wir gemeinsam haben: Pedro de Valdivia.

Seit einem Vierteljahrhundert lebt Marina schon in Chile. Es muß um das Jahr 1554 gewesen sein, als sie ihre Rolle als Gattin des Gouverneurs wahrnehmen wollte und mit einer Blase aus Anverwandten und Schmeichlern hier ankam, die sich am Reichtum und der Macht von Pedro de Valdivia gütlich tun wollten, dem von der Krone der Titel Marqués und der Santiagoorden verliehen worden waren. Aber zu ihrer Überraschung mußte Marina hören, daß sie Witwe war. Ihr Mann hatte einige Monate zuvor in der Gewalt der Mapuche den Tod gefunden und von den ihm verliehenen Würden nie erfahren. Damit nicht genug, stellten sich die vielbeschworenen Reichtümer Valdivias als bloße Chimäre heraus. Man hatte den Gouverneur beschuldigt, daß er sich in unbotmäßiger Weise bereichere, die größten und fruchtbarsten Ländereien für sich behalte und ein Drittel aller Indios für sein persönliches Wohl schuften lasse, aber wie sich zeigte, war er ärmer als jeder seiner Hauptleute, und seine Frau mußte sogar das Haus an der Plaza de Armas verkaufen, um seine Schulden zu begleichen. Der Rat der Stadt besaß nicht den Anstand, Marina Ortiz de Gaete – immerhin rechtmäßige Gattin des Eroberers von Chile – eine Apanage zu bewilligen, was keine Seltenheit in diesen Landen ist,in denen es für derlei Undankbarkeit sogar ein eigenes Wort gibt: »Chilelohn«. Ich mußte ihr ein Haus kaufen und ihre Ausgaben übernehmen, sonst hätte Pedros Gespenst mir die Ohren langgezogen. Zum Glück kann ich mir einige Grillen erlauben, kann Hospitäler gründen, mir eine Grabnische in der Kirche leisten, eine Vielzahl von Hausgästen durchfüttern, meiner Tochter ein sorgloses Auskommen sichern und der Ehefrau meines früheren Geliebten unter die Arme greifen. Was macht es schon, daß wir einmal Rivalinnen waren?

Eben fällt mir auf, daß ich schon viele Hefte vollgeschrieben und noch immer kein Wort darüber verloren habe, warum dieser abgelegene Landstrich das einzige Königreich Amerikas ist. Es war nämlich so, daß unser Kaiser und König Karl V. seinen Sohn Philipp an Maria Tudor, die Königin von England, verheiraten wollte. Wann war das nur? Wohl um die Zeit, als Pedro starb. Jedenfalls brauchte der Sohn für die Vermählung einen Königstitel, und weil sein Vater noch nicht zum Thronverzicht bereit war, erhob man Chile kurzerhand zum Königreich und Philipp zu seinem König, was unser Leben nicht besser machte, uns aber Prestige verlieh.

Auf dem Schiff, mit dem Marina kam – damals Anfang vierzig, nicht sehr gescheit, aber von dieser ausgebleichten Schönheit reifer Blondinen –, reisten auch Daniel Belalcázar und meine Nichte Constanza, die ich in 1538 Cartagena aus den Augen verloren hatte. Ich hätte nie gedacht, das Mädchen je wiederzusehen, das nicht wie vereinbart Nonne geworden war, sondern sich mit fünfzehn Jahren Hals über Kopf mit diesem Chronisten vermählt hatte, dem sie auf unserer Fahrt in die Neue Welt erlegen war. Wir fielen aus allen Wolken, glaubte ich die beiden doch von der Wildnis verschlungen, und glaubten sie doch nicht im Traum, daß ich einst ein Königreich gründen würde.

Sie blieben fast zwei Jahre in Chile und studierten dieVergangenheit und die Bräuche der Mapuche, allerdings aus der Ferne, weil der Krieg in vollem Gange war und man schlecht hingehen und sich unter die Eingeborenen mischen konnte. Belalcázar fühlte sich von den Mapuche an einige Völker in Asien erinnert, die er auf seinen Reisen gesehen hatte. In seinen Augen waren sie große

Weitere Kostenlose Bücher