![Jenseits von Feuerland: Roman]()

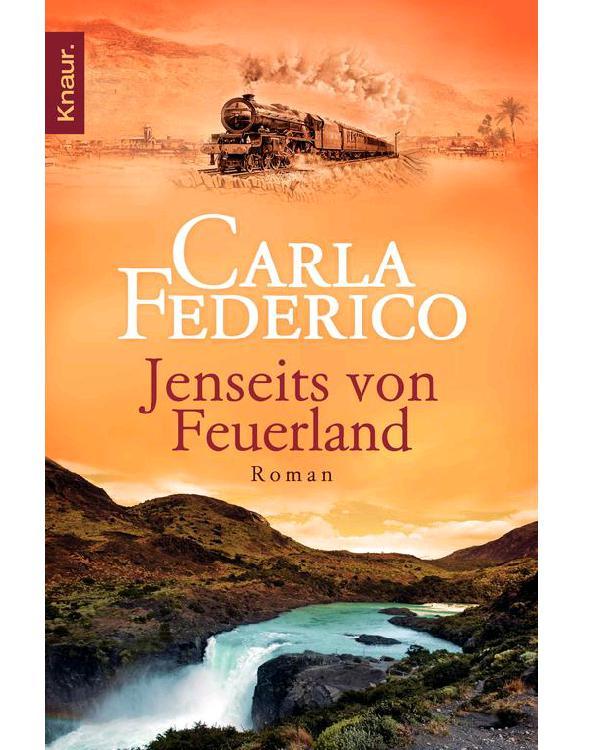

Jenseits von Feuerland: Roman

einverleiben, auf dass sie für immer davon zehren konnte – doch sie hatte ihn nicht wirklich begehrt, hatte keine Lust gefunden wie in Arthurs Armen. An Manuel hatte sie sich festkrallen müssen, in Arthurs Gegenwart konnte sie hingegen alles loslassen, sich selber vergessen, sich hingeben … und dafür so viel empfangen.

Heiß stieg ihr Röte ins Gesicht, und obwohl so ausufernd redend, entging es Manuel nicht. »Was hast du? Woran denkst du?«

Sie senkte ihren Blick und stand hastig auf. »Nichts … nichts, was wichtig ist. Lass uns nach draußen gehen. Mein Vater sagte, ihr würdet bald wieder abreisen. Wir sollten nachsehen, ob eure Pferde in gutem Zustand sind.«

Als ihre Gäste wegritten, blickte Emilia ihnen lange nach. Obwohl sie versprochen hatten, sich von nun an regelmäßig zu schreiben und sich bald wiederzusehen, war ihr Abschiedsschmerz groß. Nicht nur der Anblick, wie Manuel, Elisa und ihr Vater von einer Staubwolke umgeben am Ende des Horizonts verschwanden, setzte ihr zu, sondern vielmehr einstiger Kummer, den sie sich stets hatte verbieten müssen, das Gefühl, ganz allein auf der Welt zu sein, niemanden zu haben, der sich ihrer annahm. Eben weil dieses Gefühl bedeutungslos geworden war, bäumte es sich ein letztes Mal in ihr auf, heftig und laut. Es begnügte sich nicht damit, dass sie aufschluchzte, rang ihr vielmehr Tränen ab, erst nur wenige, dann immer mehr. Erst nachdem sie sich leer und müde geweint hatte, wich der Kummer Erleichterung.

Nie wieder würde sie sich verbieten müssen, an die Vergangenheit zu denken. Nie wieder musste sie von einem Leben mit Manuel träumen und verzweifeln, weil sie es nicht bekam. Nie wieder musste sie in Sehnsucht nach ihm vergehen und zugleich mit der Angst leben, dass sein Gesicht in ihren Erinnerungen nach und nach blasser wurde. Nun wusste sie wieder ganz genau, wie er aussah und wie seine Stimme klang – aber zugleich wusste sie auch, dass sie sich nicht länger nach ihm verzehrte.

Sie zuckte kaum merklich zusammen, als Rita leise neben sie trat.

»Ich habe nicht gedacht, dass es so … einfach sein würde«, murmelte Emilia, ohne sich zu ihr umzudrehen. »Er ist mein Vater. Ganz egal, was geschehen ist – Cornelius Suckow ist mein Vater, und er wird es immer sein. Weil er mich liebt. Und weil das das Einzige ist, was zählt.«

»Ja«, murmelte Rita, »es ist so einfach.«

Emilia blickte sie verdutzt an. Sie begriff zuerst nicht, was sie meinte, doch dann nahm sie in den dunklen Augen ein ungewohntes Glimmen wahr, und ihr ging auf, dass Rita von etwas ganz anderem sprach: von ihrem eigenen Vater nämlich, Quidel. Offenbar hatte sie sich mit Cornelius lange über ihn unterhalten, hatte ihm erzählt, was geschehen war, und nun lag in ihrem Blick keine Leere, keine Panik vor Tod und Gewalt, die die Erinnerungen ansonsten in ihr beschworen, nur Wehmut – und ein wenig Frieden.

Eine Weile standen sie schweigend beisammen. Der Wind zerzauste ihre Haare, ließ ihre Gesichter glühen. Plötzlich hatte Emilia das Gefühl, sie müsste nur die Hände weit ausbreiten, dann würde der Wind sie mitreißen und sie würde fliegen können, weit, hoch, befreit von allem. Nach der Trauer überkam sie ein so großes Glücksgefühl, dass sie am liebsten aufgejuchzt hätte.

Rita schien das nicht entgangen zu sein. »Balthasar meinte, dass Arthur bald in Punta Arenas eintrifft«, sagte sie leise. »Offenbar musste er Valparaíso sehr plötzlich verlassen … wegen dieses Bürgerkriegs um Santiago.«

Emilia hatte schon davon gehört, und auch Cornelius hatte während des Besuchs davon berichtet – von den Kämpfen um die Hauptstadt, nachdem sich das Parlament und die chilenische Marine gegen den Präsidenten José Manuel Balmaceda erhoben hatten. Doch bis jetzt hatten sie keine Auswirkungen des Bürgerkriegs bemerkt.

Emilia zuckte die Schultern. Das Gefühl, ganz leicht zu sein, federleicht, schwand. »Warum sagst du mir das?«, fuhr sie Rita an. »Falls Arthur tatsächlich in der Nähe ist, wird er den Weg zu mir schon finden.«

Rita blickte sie nachdenklich an. »Aber vielleicht solltest du ihm entgegengehen – wenigstens ein kleines Stück.«

»Warum?«, beharrte Emilia. »Wenn er mich sehen will, soll er eben kommen.«

»Aber du – du willst ihn doch auch sehen, oder nicht?«

Eine Weile sagte Emilia nichts. Sie starrte auf den sandigen Boden. Längst hatte der Wind die Spuren der Pferde verweht – so als hätte es den Besuch nie

Weitere Kostenlose Bücher