![John Wells Bd. 2 - Netzwerk des Todes]()

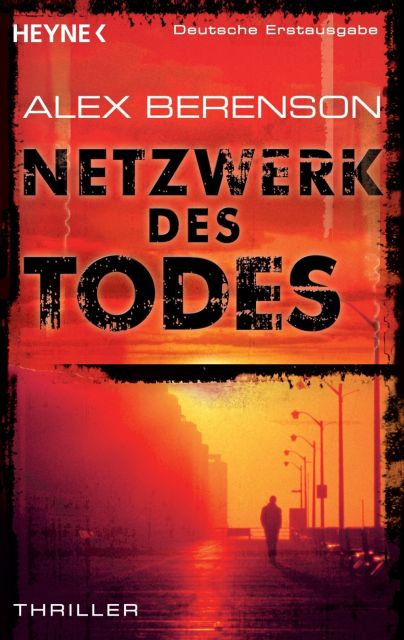

John Wells Bd. 2 - Netzwerk des Todes

nachdem er seine Winterstiefel nicht gefunden hatte, bei Nordstrom einen Zwischenstopp eingelegt hatte, um Ersatz zu besorgen.

»Sie waren im Angebot«, sagte er.

»Darauf wette ich.«

Mitunter hatte Exley ihren Boss im Verdacht, sich absichtlich schlecht zu kleiden, um sein Image als zerstreutes Genie zu unterstreichen. Aber wenn er in einer Kombination auftauchte, wie an diesem Tag – einem kanarienvogelgelben Poloshirt mit Jeans, die fünf Zentimeter über seinen hageren

Knöcheln endeten – änderte sie ihre Meinung. Niemand wählte wissentlich einen so lächerlichen Aufzug.

»Gab es Hochwasser zu Hause?«, erkundigte sie sich. Als er sie nur verständnislos ansah, verzichtete sie auf eine Erklärung.

»Sehen Sie sich das an.« Shafer deutete auf seinen Computer, auf dem eine Internetseite von eBay geöffnet war. »Ein Jahrbuch von Dartmouth aus Wells’ Jahrgang. Es wird mit dem Aufhänger angeboten, dass es ein Bild des ›wahren John Wells‹ enthält. Ein Porträt.«

Exley sah zweimal hin, um sicher zu sein. »Jemand bietet tatsächlich achthundert Dollar für ein Jahrbuch? Das muss ein Scherz sein.«

»Sie sollten ein paar Fotos von ihm schießen.«

»Unglaublich«, sagte Exley. »Aber Sie sollten trotzdem nicht kündigen. Oder haben Sie schon?«

»Wo ist Ihre bessere Hälfte?«

»Er war noch spätnachts mit dem Motorrad unterwegs.«

»Irgendjemand sollte das Motorrad klauen.« Shafer schloss den Laptop. »Wie geht es unserem Problemkind?«

»Bitte nennen Sie ihn nicht so.« Auch wenn Shafer sie immer wieder zur Raserei trieb, vertraute sie ihm mehr als jedem anderen in der Agency, einschließlich Wells. Sie setzte sich ans Fenster, das mit einer Teflonschicht überzogen war, die die Vibrationen des Glases dämpfte und so eine Abhörung von außen unmöglich machte.

»Für mich ist es leichter«, sagte sie. »Immerhin habe ich noch David und Jess, um die ich mich kümmern muss. Außerdem kennt mich niemand. Ich kann mich mit Freunden treffen, während er keine Freunde hat, Ellis. Die Menschen, die er kennt, haben eine außergewöhnlich hohe Sterberate.«

»Er sollte aufhören, sie zu töten.« Shafer rieb sich kräftig die Nase. Sie wandte den Blick ab, nur für den Fall, dass er wieder mit dem kleinen Finger in der Nase bohrte, wobei sie ihn in den letzten Jahren mehrmals ertappt hatte. »Er könnte ein Buch schreiben. Seine Memoiren. Zumindest hätte er auf diese Weise etwas zu tun.«

Sie konnte sich nicht zurückhalten zu lachen. »Seine Memoiren? ›Wie ich angeschossen wurde, als ich die Welt rettete‹. Von John Wells. Danach könnte er bei Oprah auftreten und darüber sprechen. Er wird mit Begeisterung auf ihre Couch springen.«

»In Ordnung. Dann soll er den Dienst quittieren. Wenn er lieber irgendwo lebt, wo sich niemand um ihn kümmert, dann soll er ein Waisenhaus in Afrika leiten. Und Sie mit ihm. Die Agency wird sicherstellen, dass Sie sich um Geld keine Sorgen machen müssen. Duto wird den Scheck eigenhändig unterschreiben, nur um euch los zu sein.«

An etwas Ähnliches hatte auch sie schon gedacht. Allerdings konnte sie sich nicht vorstellen, dass es funktionierte. Zumindest noch nicht. »Ich glaube nicht, dass er dazu bereit ist.« Sie schwieg einen Augenblick, um die richtigen Worte zu finden. »Ellis, außer ihm wäre niemand auf dieser Welt imstande gewesen, Khadri zu stoppen.«

»Das glauben Sie doch selbst nicht.«

»Doch, das tue ich. Und Sie auch. Ohne ihn wäre Manhattan heute eine Giftmülldeponie. Niemand zahlt auch nur einen Cent für Ihr College-Jahrbuch, ebenso wenig wie für meines.«

»Ich wünschte, Sie wären meine Freundin«, sagte Shafer. »Sie sind gut für das Ego. Sie wollen also sagen, dass es eine Vergeudung seiner Talente wäre, wenn er in Afrika ein paar Kinder rettet.«

»Tun Sie nicht so, als würden Sie mir nicht zustimmen.«

»Ich stimme zu, dass er sich das Recht verdient hat, alles zu tun, was ihn glücklich macht. Und Sie auch. Sofern Sie beide herausfinden, was auf Gottes grüner Erde das sein könnte.«

»Das ist nicht alles. Ich glaube, dass er an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Er schläft nicht. Mitunter geht er nicht einmal zu Bett. Manchmal, wenn ich morgens aufwache, sitzt er vor meinem Laptop und spielt Solitaire, als wäre er die ganze Nacht aufgeblieben.«

»Es wäre keineswegs verwunderlich, wenn er an einer posttraumatischen Belastungsstörung litte. Haben Sie je mit ihm gesprochen, wie es dort

Weitere Kostenlose Bücher