![L wie Liquidator]()

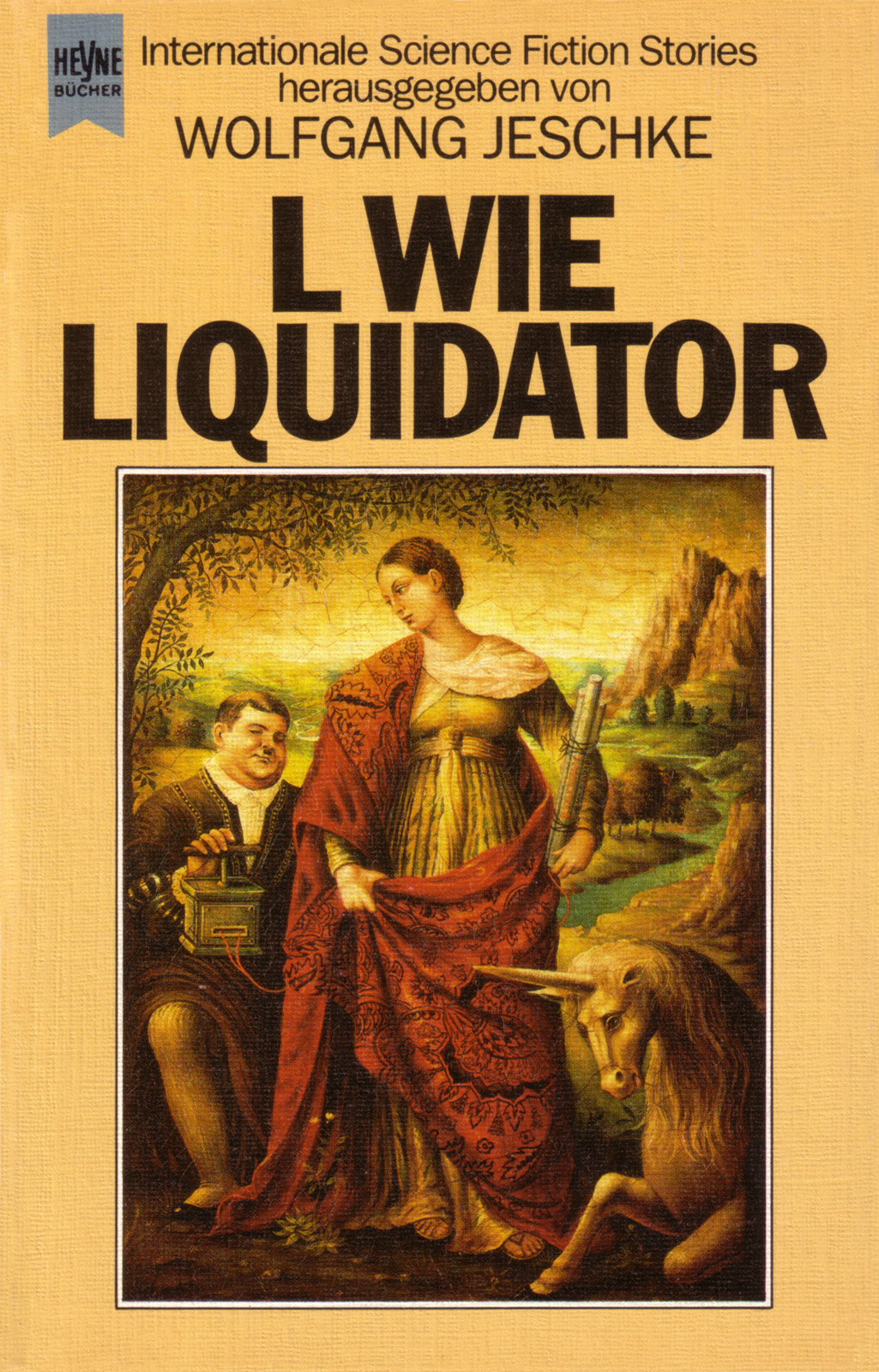

L wie Liquidator

nachzudenken.

Ich kann nicht behaupten, daß der Rosa Elefant meine erste diffuse Inspiration war. Das nicht – schon in jüngeren Jahren hatte ich die Realität hin und wieder durch eine alkoholgetönte Brille betrachtet. Wenn sie sich selber gelegentlich die Nase begießen, wissen Sie, was ich meine: Man sitzt an der Theke, allein, vielleicht niedergeschlagen, denkt tiefschürfende Dinge, und irgendwo zwischen dem dritten Bierchen und dem drittletzten Whisky erfaßt man die Wahrheit, für die der nüchterne Mensch so blind ist. Die Wahrheit? Die Wahrheit! Den Sinn des Daseins, was immer das für den einzelnen bedeutet – Leben, Tod, Liebe, Gott was weiß ich! Oder LEBEN, TOD, LIEBE, GOTT. Der Alkohol schwemmt all die Großbuchstaben hervor, die in irgendeiner verstaubten Ecke des Gehirns rumliegen …

Und vielleicht haben auch Sie, solange Sie noch schnapsklar denken können, Ihre poetischen Visionen auf einen trockenen Bierdeckel oder einen alten Briefumschlag gekritzelt.

Am Morgen danach werfen Sie einen einzigen Blick auf Ihre Inspiration, stöhnen über Ihren Kater und beten, daß Ihr Geschmier dem Rest der Runde verborgen geblieben ist. Danach spülen Sie das verkannte Genie wieder hinab in sonnenlose Tiefen.

So geht es in jungen Jahren. Wenn Sie mein Alter erreicht haben, weiß das whiskyumnebelte Gehirn meist aus Erfahrung, daß sein Jekyll am Morgen danach ein eiskalter Zyniker ist. Auch mein besoffenes Ich hatte in den gut zwanzig Jahren vor der Notiz mit den Rosa Elefanten einen reichen Schatz solcher Weisheiten gehortet und nichts getan, um den Hohn des ehrenwerten Mister Jekyll herauszufordern. Außerdem hatte ich mich seit dem College-Abschluß praktisch nie mehr sinnlos betrunken. Bei uns Journalisten gehört das Bechern zum Berufsrisiko, und ich bin der letzte, der ein volles Glas ausschlägt, aber mich hatten schon zu viele geistlose, haltlose und zuletzt arbeitslose Idioten an der Theke belabert, als daß ich in einem Besäufnis eine Heldentat erblicken konnte.

Die Fete, der die Notiz entsprang, war eines jener seltenen Ereignisse gewesen, bei denen es mir nicht gelang, mich loszureißen, bevor sich das Bier in geistreiche Sprüche und die Sticheleien in Gemeinheiten verwandelten. Sie hatten Harry Evans in diesem Jahr den Irischen Journalisten-Preis zuerkannt, und da gab er natürlich einen aus. Sheila ging dann, aber mir zwang Evans das Zeug weiter rein, ohne Rücksicht auf Verluste … Er redete immer lauter, je länger sich die Nacht hinzog, bis … ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern. An nichts mehr. Nicht einmal daran, wie ich heimkam. Ich weiß nur, daß ich im Lehnstuhl aufwachte und den Zettel fand.

WICHTIG … DIESMAL … WICHTIG …

Dan Jekyll McCoy grinste schließlich schwach über seine Idiotie, kam zu dem Schluß, daß ihn der Alkohol nie, nie wieder in seine Fänge bekommen sollte, und ich schaffte es tatsächlich ein volles Jahr, die Rosa Elefanten aus meinem Gehirn zu verdrängen.

Zwölf Monate nach der ersten Notiz zerfetzte ich die zweite.

»SIE SIND WEDER ROSA NOCH ELEFANTEN ABER SIE SIND ROSA ELEFANTEN UND SIE BRAUCHEN UNS … KOMM UND HÖRE WIE ES KLINGT WENN EINE HAND ALLEIN KLATSCHT.«

Niemehrwieder, schwor ich mir von neuem und hoffte inbrünstig, daß sie Evans den Journalisten-Preis kein drittes Mal verleihen würden. Ich begegnete der alten Mrs. Corish aus der Wohnung unter mir, als ich am Nachmittag mit verquollenen Augen aus dem Haus stolperte, weil ich noch einen Termin hatte. Sie hörte mich die Treppe heruntertrampeln und kam auf den Flur.

»Es ist schon was Furchtbares mit dem Alkohol, nicht wahr, Mister McCoy?« fragte sie scheinheilig nach ein paar einleitenden Floskeln über das Wetter von Dublin.

Ich nickte vorsichtig.

»Ja, ja«, fuhr sie fort, »es ist was Furchtbares mit dem Alkohol und seiner Wirkung. Er macht den ganzen Verstand kaputt.« Sie packte mich am Arm, als ich einen Schritt zur Haustür machte. »Dieses Schreien«, flüsterte sie boshaft. »Wissen Sie auch, daß Sie letzte Nacht etwas Entsetzliches geschrien haben, Mister McCoy?«

»Schlimm, schlimm«, murmelte ich und zog die Tür hinter mir zu. Ich stellte mir vor, wie sie zufrieden davonwatschelte und ihre Litanei mit den Worten beendete: »Aber mein Joe wollte auch nicht hören! Er könnte heute noch leben, wenn er die Finger vom Alkohol gelassen hätte!«

Niemehrwieder!

Fünf Monate später entdeckte ich beim Aufwachen, daß mir Mister Hyde einen dritten Besuch

Weitere Kostenlose Bücher