![La canne aux rubans]()

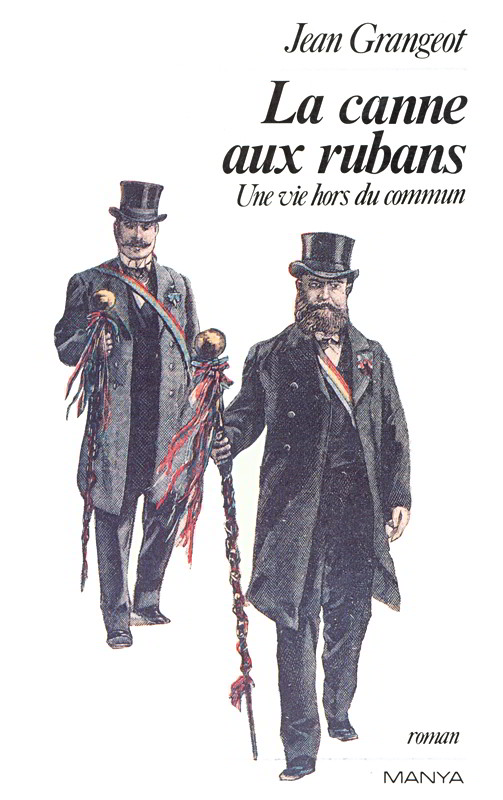

La canne aux rubans

reçues de France depuis mon arrivée se comptent sur les

doigts d’une main : trois de ma mère, une de mon gros Ours, une de papa

Rabier d’Algérie. Moi je leur ai écrit tous les quinze jours à trois semaines,

mais le courrier ne fonctionne pas ou très mal. Je repasse la frontière et

gagne Bordeaux avec les coteries qui m’ont accompagné. Notre retour frise le

délire. Après quelques jours durant lesquels chacun de nous se calme, je

reviens à Saint-Aignan-sur-Cher. N’ayant pas prévenu de mon arrivée, je juge

tout de suite la situation familiale. Ma mère se porte bien. Mes sœurs et

frères travaillent avec cœur. Seul Frédéric donne toujours du fil à retordre.

Un gros défaut le domine : il ment comme il respire. Le prenant à part, je

lui fiche une trempe pas trop appuyée, mais assez pour qu’il s’en souvienne.

Mes parents me cajolent comme un coq en pâte. Je récupère mon équilibre assez

rapidement. Mes fatigues passées s’enfuient dans les brumes du temps.

Un après-midi où nous marchons, ma mère et moi, le long de

la rivière, elle me dit :

— Adolphe, ne crois-tu pas que le moment est arrivé de

me donner des petits-enfants ? Jouissant d’une belle situation, tu

pourrais, j’en suis certaine, rendre une femme heureuse.

La question ainsi exprimée me confond légèrement. J’observe

un silence puis réponds :

— Certes, maman, j’y pense quelquefois, mais pour se

marier il faut être deux. Je vis en un voyage permanent, dans les auberges, les

hôtels, les petites chambres en France et à l’étranger. Où irai-je

demain ? J’offrirais à mon épouse une vie de romanichelle. Elle ne serait

pas heureuse.

— Mais tu te fixeras un jour ! Pour le moment tu

trouves agréable d’aller par monts et par vaux, je le comprends, seulement l’âge

vient, on prend des habitudes de solitaire, de vieux garçon et l’on ne peut

plus s’en dégager ensuite. Qu’en penses-tu ?

— Oui ! Tu as sans doute raison, mais enfin je ne

vois pas l’urgence, nous reparlerons de ça, veux-tu ?

— Tu te défiles, Adolphe. Cela m’étonne de toi. Tu ne

veux donc pas que je fasse sauter sur mes genoux un fils de toi ?

— Cela me comblerait maman. Laisse-moi encore un peu de

temps pour réfléchir et surtout trouver la femme qui prendra le risque de me

supporter.

Ma mère éclate de rire et je l’écoute avec ravissement. Je

crois que je l’entends ainsi pour la première fois. Elle-même en paraît

surprise. Elle se calme, je sens alors sa main qui me serre le poignet comme si

elle voulait me dire : « Je suis presque heureuse, mais n’oublie pas

ce que je viens de te dire ! »

La semaine tire à sa fin. Je dois aller régler mes affaires

chez le notaire. Je lui laisse une somme importante qu’il se chargera de

remettre à maman par mensualités. Ainsi je suis sûr que les miens ne manqueront

de rien.

Je regagne Paris pour reprendre des contacts avec mes amis.

J’apprends que Rabier a gagné le Maroc, que Balme a effectué un bref

aller-retour de Saigon à Paris et que mon gros Ours et sa Marianne sont sur un

chantier du côté de Chambéry. Les frères de ma loge maçonnique sont heureux de

me revoir. Au cours des tenues auxquelles j’assiste, j’ai la réelle impression

d’effectuer un retour sur moi-même en sortant du monde profane qui n’est

qu’agitation et décors d’opérette. Je passe quelques soirées avec le frère

Lecourtois qui me rappelle notre conversation lors du dîner avec Rabier et

Balme. Cet homme dégage une présence lénifiante, pleine de sagesse et de bonté.

Il m’aide à voir plus clair en moi et à me poser les vraies questions qui

m’embarrassent.

Au bureau d’études de monsieur Maur, rue Michel Bizot,

j’exécute des plans délicats qui me passionnent. Je commence à bien connaître

Paris. J’utilise mes fins de semaine à voir les pièces de théâtre, à aller à

l’Opéra ou dans les cafés-concerts. Je me sens davantage Parisien et apprécie

presque la ville. Je continue à lire beaucoup afin de parfaire mon éducation.

Durant les fêtes de Pâques je surprends à Chambéry mon gros

Ours et sa dulcinée. Je trouve Beauceron presque calme et sérieux. Marianne me

confie qu’elle s’inquiète au sujet de la santé de son homme. Il supporte moins

bien la vie de chantier et commence à souffrir de rhumatismes dans les

articulations.

— Il lui faudrait un travail plus calme, moins exposé

aux intempéries,

Weitere Kostenlose Bücher