![Lotta Wundertüte: Unser Leben mit Bobbycar und Rollstuhl (German Edition)]()

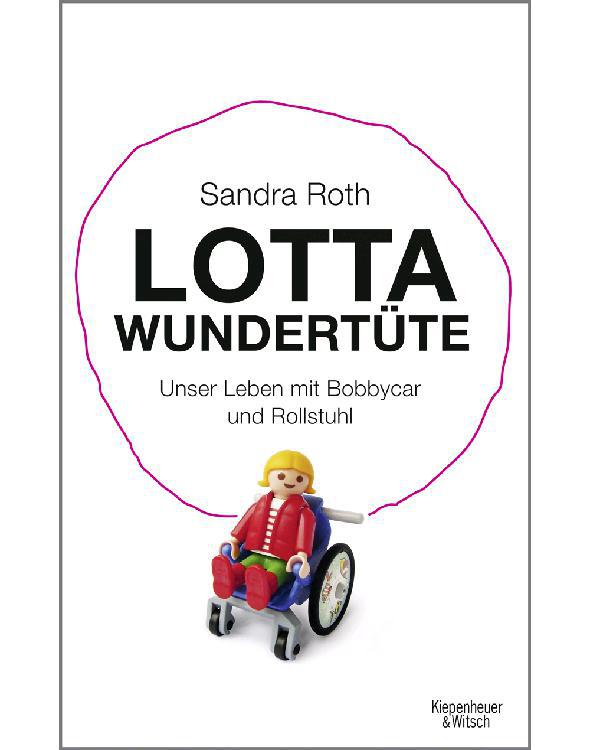

Lotta Wundertüte: Unser Leben mit Bobbycar und Rollstuhl (German Edition)

Büro und haben versucht zu verstehen.

Prognosen oder Wahrscheinlichkeiten kann Brassel uns nicht nennen – zu wenige Fälle gibt es, die so früh wie unserer entdeckt werden. Und was sind schon Wahrscheinlichkeiten? Dass wir überhaupt hier sitzen, ist schon unwahrscheinlich genug.

»Ein Arzt hat uns gesagt, da müsste man den Kopf aufschneiden ...«, sage ich.

»Aufgeschnitten wird hier gar nichts«, sagt Brassel. »Das hat man früher so gemacht und die Erfolgsaussichten waren katastrophal.«

Der Arzt aus Köln, der von sich sagte, dass er sich selten irrt – er hat sich geirrt. Eine Lektion, die uns ab sofort misstrauisch werden lässt, wann immer ein Arzt eine unumstößliche Wahrheit verkündet. Lotta ist noch nicht geboren und hat schon ein Todesurteil überlebt.

Brassel arbeitet nicht mit dem Skalpell, sondern mit Kathetern, die er durch die Blutbahnen bis ins Hirn lenkt und per Röntgenaufnahmen überwacht. Er ist kein Hirnchirurg, er ist Neuroradiologe.

Er zeigt uns Kinderzeichnungen, gemalt von ehemaligen Patienten, erwähnt Kinder aus Saudi-Arabien, aus Afghanistan, erzählt von einem Jungen, der gerade die Schule beendet hat. »Abitur«, sagt er und klingt stolz wie ein Vater.

»Abitur«, sage ich später zu Feldkamp.

»Ja, ja«, sagt der. »Manche Kinder entwickeln sich prima. Andere nicht.«

»Aber vielleicht ...«

»Ja, vielleicht«, sagt Feldkamp. »Wir werden sehen.«

Er ist der Einzige, der sich weigert, am Kaffeesatzlesen teilzunehmen. »Bilder und Messwerte bedeuten nicht viel«, sagt er auch später immer wieder. »Man muss auf das Kind gucken.«

Andere betrachten Lottas MRT-Bilder, als wäre der Bauplan von Lottas Leben darin versteckt, als müsste man ihn nur entschlüsseln. Feldkamp weigert sich, uns Hoffnung zu geben oder uns auf das Schlimmste einzuschwören. »Vielleicht«, sagt er. »Kann sein.« Es muss schwer sein, alles so offenzuhalten, wenn Eltern wie wir vor ihm stehen, die um jedes Wort feilschen. Wenn Feldkamp über Prognosen spricht, dann mit langen Pausen, in denen er seine Worte abwägt. Oft springe ich in die Pause und führe seinen Satz für ihn zu Ende. Meistens schüttelt er danach den Kopf. Es sind diese Pausen, die uns an seine Worte glauben lassen.

»Wo?«, frage ich Harry, abends im Wohnzimmer. Sie haben uns nach Hause geschickt, es kam mir vor wie eine Begnadigung in letzter Minute. Ich sitze auf dem Sofa, Harry am Esstisch. »Wo würden wir ...?«

Harry seufzt. »Willst du jetzt wirklich darüber reden?« Am Grab meiner Schwiegermutter stellen wir regelmäßig frische Blumen auf, Ben traktiert dann mit seiner kleinen Harke die heruntergefallenen Blätter, neben dem Grabstein ist noch Platz für ein Kreuz. »Da«, sagt Harry. Dort soll Lotta liegen, wenn es zum Schlimmsten kommt.

Ich versuche mich zu wappnen gegen den Tod meines Babys – mit einem Plan: Welche Musik würden wir spielen, welche Trauergäste einladen? Welches Schmusetier kommt mit ins Grab? Ich schäme mich dafür und ertappe mich doch in den nächsten Wochen immer wieder bei denselben Gedanken. Ich halte mich an das Konkrete, um nicht an das große Ganze denken zu müssen. Soll Ben dabei sein?

Zwei Wochen bleibe ich zu Hause, zwei Wochen, in denen das Gegenständliche regiert. Wickeln, trösten, Möhren schälen. Waschen, singen, Laufrad schieben. Bens Blick bannt das Unglück. Solange er mich ansieht, ist nichts passiert. Von außen betrachtet hat sich nichts geändert. Ich gehe noch öfter zum Arzt als vorher, doch sonst? Ich kaufe Babykleidung für Lotta. »Herzlichen Glückwunsch!«, sagt die Verkäuferin und deutet auf den Babybauch. »Nicht!«, sagt ihre Kollegin hinter dem Tresen. »Erst wenn das Baby da ist. Sonst bringt es Unglück.« Ich betrachte den Bauch, den ich unter einem langen Pullover versteckt habe. Mein Trauerkloß.

»Reiß dich zusammen«, sagt Harry leise, als Ben einmal kritisch meine roten Augen mustert. Vorspielen kann ich ihm nichts. »Mama ist traurig, weil das Baby krank ist«, sage ich. Er schiebt meinen Pulli hoch, pustet und fragt: »Wieder heile?«

»Kann ich irgendetwas tun?« habe ich Feldkamp gefragt. »Nehmen Sie keine Drogen«, hat er gesagt und gelacht. Mehr Fisch oder kein Koffein werden Lotta nicht retten können. Ich bin machtlos. »Mach dir schöne Gedanken«, sagt unsere Hebamme. Wenn die Mutter weint, so heißt es, kann man auf dem Ultraschallbild erkennen, dass auch dem Ungeborenen Tränen die Wangen runterlaufen. Hey, Alien, schicke

Weitere Kostenlose Bücher