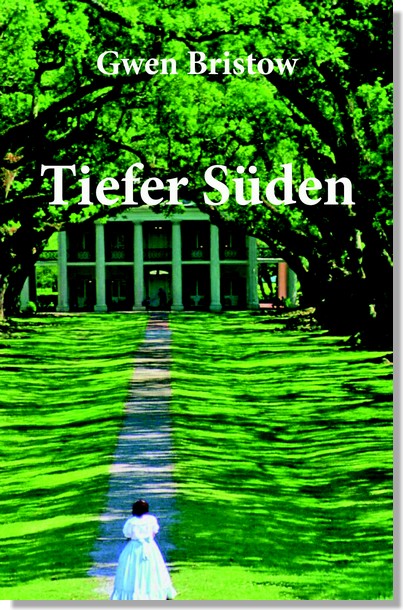

![Louisiana-Trilogie 1 - Tiefer Süden]()

Louisiana-Trilogie 1 - Tiefer Süden

ihn gehen zu lassen, solange sie noch nichts Bestimmtes über seine Herkunft wußte.

Aber dann konnte sie es doch nicht lassen. »Wer – wer ist denn deine Mutter, Benny?« fragte sie gespannt.

Er antwortete nicht gleich, aber sie sah, daß ihr freundliches Wesen Eindruck auf ihn gemacht hatte. Zuerst war er ärgerlich über sie gewesen, jetzt schämte er sich. Er hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten, und doch wollte er nicht vor ihr weinen.

»Sie heißt Ange –«, begann er, aber seine Stimme versagte. Plötzlich riß er sich von ihr los, drehte sich um, bedeckte die Augen mit dem Arm und schluchzte, während er sich an den Baumstamm lehnte.

Ein heftiger Groll stieg in ihr auf, daß er wirklich lebte und vor ihr stand. Es kam ihr gar nicht zum Bewußtsein, daß er weinte. Ihr Abscheu war so groß, daß sie kaum ihre Gedanken sammeln konnte.

Schließlich versuchte er, sich zu fassen und nicht länger zu weinen. Als ihm das nicht gelang, wollte er ihr wenigstens eine Erklärung geben und sich entschuldigen.

»Es ist – so elend – daß ich – ein Neger bin!«

Als Judith das hörte, fühlte sie plötzlich tiefes Mitleid mit ihm. Sie zog ihn von dem Baum fort und nahm ihn in die Arme. An ihrer Brust schluchzte er weiter, und sie hielt ihn, überwältigt von Mitgefühl, denn sein Schmerz war soviel größer als der ihre.

Nach einiger Zeit versuchte er, sich aus ihren Armen zu lösen. Er schämte sich, daß er geweint und ihr seinen Kummer eingestanden hatte, aber sie hielt ihn zurück.

»Komm, setz dich mit mir auf die Treppe!«

Sie legte den Arm um ihn, und sie gingen zur Veranda. Die Sonne war beinahe untergegangen. Benny bewegte die nackten Zehen im Gras.

»Ich habe mich wie ein kleines Kind benommen, Miß Judith«, sagte er leise. »Bitte, Madame, sagen Sie es niemand!«

»Nein, nein.«

Eine Weile schwiegen sie, dann legte sie wieder den Arm um ihn. »Es tut mir so leid, daß ich dich nicht zu einem weißen Jungen machen kann, Benny.« Noch nie hatte es sie so große Anstrengung gekostet, etwas zu sagen.

Ihr liebevolles Wesen brach seinen Widerstand.

»Ich bin beinahe weiß«, erwiderte er heftig. »Ich bin heller als meine Mutter und mein Vater.«

»Wer ist denn dein Vater?« fragte sie kaum hörbar.

»Claude. Er arbeitet auf den Indigofeldern. Nur ist er nicht ganz bestimmt mein Vater. Die anderen sagen immer, mein Vater war wirklich ein Weißer.«

Judiths freie Hand ballte sich zu einer Faust. »Haben sie nicht gesagt, wer das war?«

»Doch, Mäm«, entgegnete Benny mit der Rücksichtslosigkeit, die Kindern eigen ist. »Einige meinen, es ist der Herr. Ich weiß es nicht.«

»Was hat dir denn deine Mutter erzählt?«

»Die sagt, es ist nicht gut, wenn ich das weiß. Manche Neger mit einer hellen Haut sind weiterverkauft worden, weil sie gesagt haben, sie sind Kinder des Herrn. Und mein Vater schlägt mich immer, wenn ich sage, daß ich zu helle Haut habe, um sein Sohn zu sein.« Benny hatte den Kopf gesenkt. Seine Hände hingen zwischen den Knien. »Ich bin ein Neger, aber doch zu hell für einen wirklichen Neger, und ich fühle mich so unglücklich in meinem Herzen.«

»Ja«, erwiderte Judith mit schwacher Stimme. »Ich weiß, wie weh es tut.«

Wieder schwiegen die beiden. Benny erschrak, daß er soviel mit einer weißen Dame geredet hatte, und stieß mit den Füßen gegen die Grasbüschel. Offenbar wünschte er, sie möchte ihn loslassen, damit er nach Hause gehen konnte. Judith sah von ihm fort. Ihr Blick schweifte zu dem Himmel, der immer dunkler wurde. Wie ein großer Fächer lag rötlicher Schein über dem Fluß, wo die Sonne untergegangen war. Ein so herrlicher und doch so grausamer Himmel! Immer noch hielt die quälende Hitze an, obwohl die Dämmerung schon hereinbrach. Judith biß sich scharf auf die Lippe. Sie kämpfte gegen den aufsteigenden Zorn, den Benny nicht verdient hatte. Nach einer Weile beruhigte sie sich, als sie an die milde Art zu verzeihen dachte, die Bennys Mutter sie gelehrt hatte. Sie kämpfte allen Haß nieder und zog den Kopf des Jungen an ihre Schulter.

»Benny, ich möchte dir etwas sagen, bevor du fortgehst.« Sie sprach so leise, daß er ihre Worte nicht verstanden hätte, wenn ihre Lippen nicht so nahe an seinem Ohr gewesen wären.

»Ja, Mäm?«

»Du sagtest, daß du dich im Herzen unglücklich fühlst. Ich weiß, was du meinst.«

»Ja, Mäm. Aber – ich glaube nicht, daß Sie das wissen können, Miß Judith.«

»Doch, ich weiß es. Fast

Weitere Kostenlose Bücher