![Madame Butterflys Schatten]()

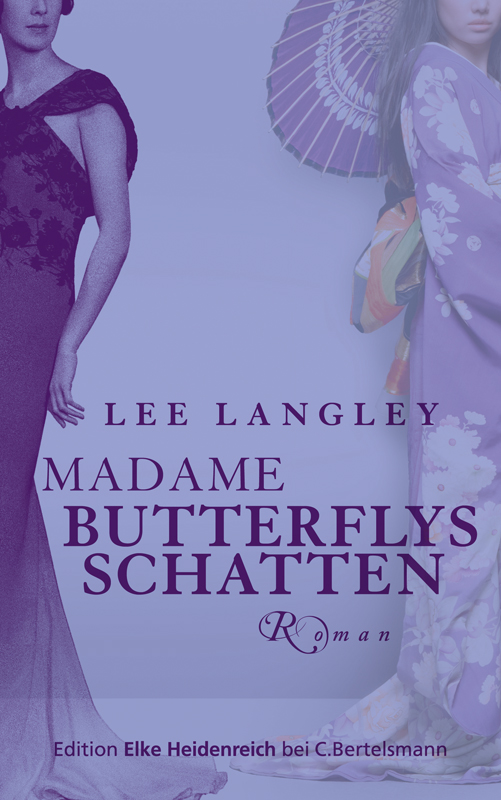

Madame Butterflys Schatten

hinter dicken Brillengläsern zuzuhören. Er war keiner von ihnen, er gehörte nicht zu dieser Bewegung, deren Ziel es war, immer eine Beschäftigung zu finden, um die Verzweiflung in Schach zu halten. Seltsamerweise gingen ihm ihr Geschick, ihr Eifer und ihr Einfallsreichtum auf die Nerven, er wollte sich nicht mit dem »Es ist nicht zu ändern«-Fatalismus des shikata ga nai abfinden – eine der wenigen Redewendungen, die er inzwischen verstand.

Doch im Inneren der engen, trostlosen Baracke weichten die Grenzen allmählich auf. Kazuo hatte Buchhalter werden wollen und gerade auf eine Prüfung gelernt, als plötzlich der Bescheid an seiner Bürowand hing; Taros Familie hatte Vorbereitungen für die Hochzeit mit einem reichen Mädchen in Tokio getroffen, als Pearl Harbor ihre Pläne durchkreuzte, jetzt wohnten seine Eltern und jüngeren Geschwister in einer Baracke ein Stück weiter unten.

»Sie sind nicht gerade glücklich, sie wollten, dass ich mich da auch noch reinquetsche, damit sie ein Auge auf mich haben können.«

Kazuo stieß mit der Faust in die Luft. »Mensch, das ist die Gelegenheit: Unabhängigkeit! Freiheit!«

Ichir ō , der vor dem Spiegel stand und sich die Haare kämmte, hielt einen Moment inne, um sein Spiegelbild zu bewundern: ein typisch amerikanischer junger Mann, lässig und schlagfertig – einfach perfekt. Reumütig gestand er sein Faible für alles Amerikanische – Sprache, Musik, Kleidung, Filme und das Beste von allem: die Comics. »Batman! Superman! Captain America! Die sind einfach toll. Ich hatte vor, für Marvel einen japanischen Superhelden zu erfinden. Aber das kann ich jetzt vermutlich vergessen.«

Ihre Unterhaltungen führten die vier wie der Gesang eines Barbershop-Quartetts durch Lebensläufe, zerstörte Hoffnungen und gemeinsame Ängste. Joey gab seine Zurückhaltung nach und nach auf und konnte ohne Verlegenheit über seine Mutter sprechen, konnte sich laut fragen, was wohl gerade in Nagasaki passierte: In der Stadt gab es einen Hafen und Fabriken, ein lohnendes Ziel für Bomben. Wenn nachts die Lampen gelöscht wurden, erfüllte das Gemurmel ihrer Stimmen den Raum und wiegte ihn in den Schlaf.

Doch selbst jetzt noch wurde er gelegentlich von Zweifeln geplagt, und er fragte sich, ob seine drei Mitbewohner vielleicht in eine andere Tonart wechselten, wenn er nicht da war, eine Tonart, der er nicht folgen konnte.

Er fühlte sich entwurzelt, nirgends zu Hause – schon gar nicht in einer mit Teerpappe gedeckten Baracke in der Wüste. An den meisten Abenden lag er lesend auf seinem schmalen Bett, wobei er das Buch so hielt, dass es möglichst viel von dem schwachen Licht der Glühbirne an der Decke abbekam, und sann über Tauschsysteme nach, Freundschaftsgeschenke, Wellennavigation, magische Halsketten, das Geschlechtsleben fremder Völker. Die Vaterrolle. Wegen der Stammessitten war es schwierig für einen Vater, seinem Sohn etwas zu schenken; was er an ihn weitergab, waren immaterielle Dinge: Magie und Tanz. Gaben, die ihm keiner wieder nehmen konnte. Was hätte Ben wohl an ihn weitergegeben, wenn er nicht gestorben wäre?, fragte sich Joey. Welche kostbaren immateriellen väterlichen Gaben würde er jetzt hüten?

Was hätten die Ethnologen von dieser Gemeinschaft hier gehalten, dieser geschlossenen Gesellschaft? Mit ziemlicher Sicherheit hätten sie versucht, sich einzufügen, die Sprache zu lernen, hätten Riten und Gebräuche studiert. Das konnte Joey nicht – oder besser gesagt, er wollte es nicht. Er starrte in die Dunkelheit hinter seinen Augenlidern und zog sich zurück. Die Menschen, die er beobachtete, waren kaum mehr als Schemen in einer Landschaft. Sie hätten ihn unter seiner Käseglocke nicht gehört, selbst wenn er um Hilfe gerufen hätte, und erneut überfiel ihn diese Leere, Kälte, wo Wärme und Trost hätten sein sollen. Eine Schulter zum Ausweinen, auch wenn Joey nie weinte.

Solange es hell war, hielt er sich im Freien auf und lief am Zaun entlang, blickte über die flache Landschaft zu dem an einen Schildkrötenpanzer erinnernden Hügel am Horizont. Keine Sekunde vergaß er den Wachtturm, der über dem Stacheldraht aufragte, das Maschinengewehr, dessen Lauf bei jeder Bewegung des Wachmanns gemächlich mitschwang – die Gefahr, dass er erschossen wurde, war allerdings gering: Mit seinen blonden Haaren und dem am Kragen offen stehenden Hemd hätte er ein Wachmann sein können, der dienstfrei hatte. Wenn er nicht herumlief, zeichnete er: Vögel im

Weitere Kostenlose Bücher