![Madonna, ein Blonder!]()

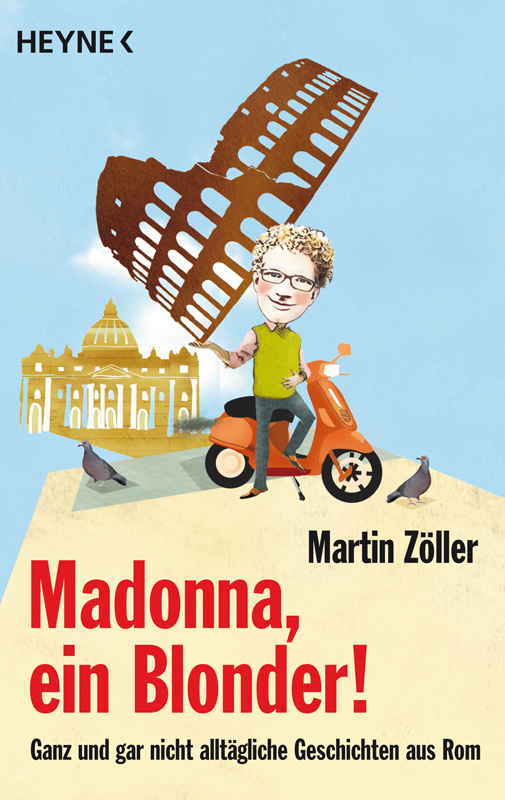

Madonna, ein Blonder!

Marmoroberfläche.

» Ich schwöre dir, Dino, ich habe wirklich aufgepasst.«

Er zuckt mit den Schultern. » Ich hab’s dir ja gesagt.«

Ich rühre in meinem Cappuccino. Es ist zwar nicht unbedingt schön, geschimpft zu werden, aber immerhin habe ich nach zwei Tagen in Rom überhaupt schon jemanden gefunden, der an meinem Tun und Lassen Anteil nimmt.

» Marmor braucht ständige Pflege«, sagt Dino jetzt absichtlich laut, » doch ich bin der Einzige, der das macht.« Die anderen Bedienungen tun so, als würden sie ihn nicht hören.

Während er weiter poliert, erklärt Dino, wie die Kaffeebar » Il Papagallo« funktioniert:

» 24 Stunden am Tag sind wir geöffnet, sieben Tage die Woche!«

» Durchgehend?«, frage ich staunend.

» Eeeh«, macht Dino stolz. » Wenn jemand irgendwo in Rom nachts um drei einen Kaffee trinken will, kommt er zu uns.«

Wie praktisch, dass ich gleich um die Ecke wohne!

Damit die Bar für den ganztägigen Ansturm gerüstet ist, so Dino, müssten immer vier Personen gleichzeitig hinter dem Tresen arbeiten: Zwei geben Hörnchen oder Panini heraus, zwei erledigen die Kaffeebestellungen.

Aber nicht alle seien capaci, fähig, in so einer guten Kaffeebar zu arbeiten, raunt mir Dino über den Tresen zu.

» Du schon«, schleime ich.

» Eeeh«, macht Dino und sagt, es sei sicherlich übertrieben, ihn als den besten Barista in Rom zu bezeichen, aber… »Nein«, wehrt er seinen eigenen Gedanken ab, » ich bin ein einfacher Mensch.« Una persona semplice.

Dino lacht mich an. Sein Stolz ist entwaffnend. Sein Leben lang für andere Kaffee zu kochen, das ist in Italien keineswegs ein Job für Praktikanten, Studenten oder Hilfskräfte, sondern ein höchst anerkannter und erstrebenswerter Beruf. Und Dinos Stellung im » Papagallo« stellt niemand infrage: Er ist hier so etwas wie der Oberbarista, der älteste und zugleich dienstälteste der insgesamt drei Baristi, die sich im Acht-Stunden-Rhythmus abwechseln. Sie haben jeweils einen Assistenten, der alle peripheren Tätigkeiten übernimmt: Bestellungen aufnehmen und weitergeben, die vollen Tassen hinstellen, die leeren abräumen. Und wenn mal ein paar Minuten Luft ist, lässt der Barista den assistente den Boden wischen oder den Müll rausbringen.

Für Dino erledigt Giuliano diese Handlangerdienste, ein kleiner schüchterner Junge mit Seitenscheitel, der immer lächelt, wohl eher aus Verlegenheit denn aus Freude. Aber zum Glück bringt Giuliano den Müll wenigstens gerne raus, denn die junge Frau, die täglich beim » Papagallo« die Tonne leert, sieht wirklich sehr gut aus.

Komisch. An so etwas hätte ich früher in Deutschland keinen Gedanken verschwendet: dass ein Barista stolz auf seine Arbeit sein und eine Müllfrau verdammt gut aussehen kann.

» So viel Dreck schon wieder…« Dino poliert jetzt auch noch die Espressomaschine, dieses schnaubende silberne Kraftwerk, das dampft und zischt, wann immer Dino es ihm befiehlt.

Ich deute beiläufig auf die Maschine: » Was kostet eigentlich so ein Ding?«

Dino dreht sich um und weist mich zurecht: » So ein Ding? Das kostet 7000 Euro, figlio mio. « Er schüttelt beleidigt den Kopf, rollt den Lappen zu einer Wurst und legt ihn um eine schwenkbare Röhre, die zum Milchaufschäumen dient. Dann nuschelt er halblaut: » Nennt Rosa ein Ding…«

Habe ich das richtig gehört? » Rosa?«

» Eeeh, in jeder Bar bekommt die Kaffeemaschine irgendwann einen Namen, und für diese hier«, Dino streichelt mit dem Lappen über den Chrom, » hat sich eben ›Rosa‹ ergeben.«

So wie man ein Handtuch um den Nacken legt, poliert Dino jetzt die verchromten Hähne, aus denen normalerweise der Kaffee läuft, blitzblank. Das sieht längst nicht mehr nach Putzen aus, sondern nach einer meditativen Übung. Nach einem Bedürfnis. Da will ich Dino nicht weiter stören.

Als ich gehe, schwenkt er zum Gruß den Lappen. Ich laufe nach Hause und steige zum ersten Mal in den Keller meines Hauses hinab. Da müsse irgendwo noch ein Fahrrad sein, hat Luca gesagt. Und tatsächlich: Da steht es, und zwar vermutlich schon seit langer, langer Zeit. Abgebröckelter Putz liegt auf dem Sattel, die Reifen sind platt. Das Rad siecht vor sich hin, aber es lebt. Immerhin.

Ein paar Straßenecken weiter finde ich eine ferramenta, einen Eisenwarenladen, wie es ihn in Deutschland wohl zuletzt zu Kaiser Wilhelms Zeiten gegeben hat– insgesamt kaum größer als bei einem deutschen Baumarkt die Kundentoilette. Unter der Decke hängen

Weitere Kostenlose Bücher