![Mein Leben]()

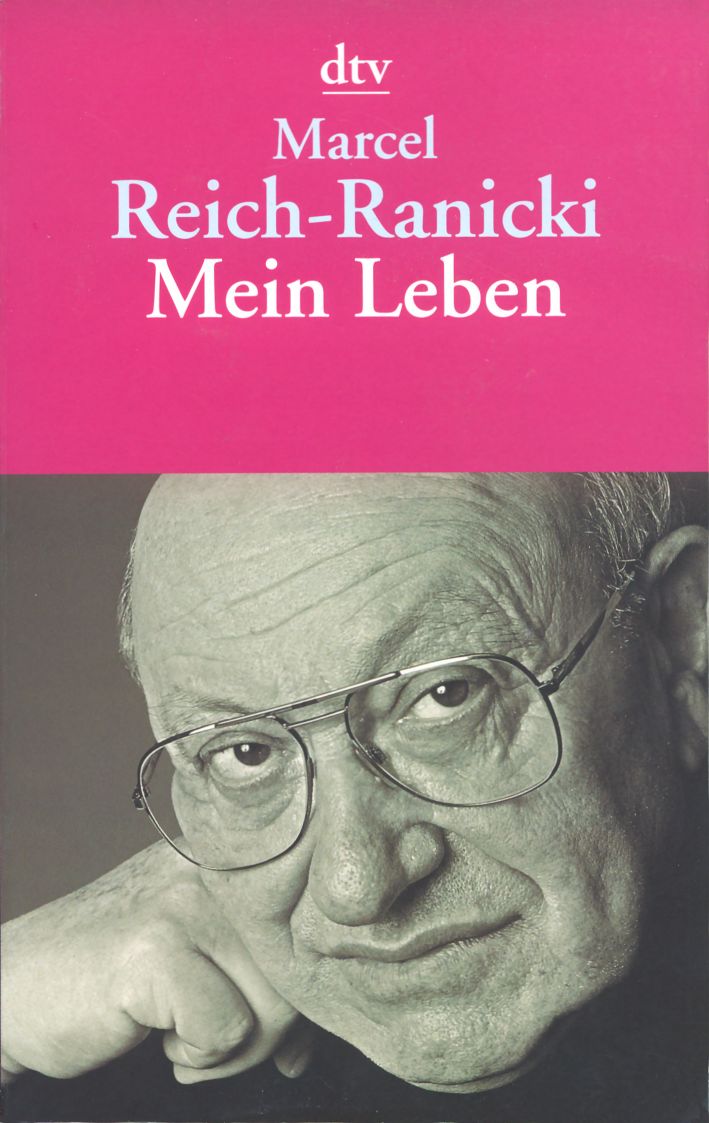

Mein Leben

schlecht.« Übrigens erhielt Stonimski für die Erfindung dieser Rechenmaschine 1844 einen hohen russischen Preis. Wenig später wurde ihm das Ehrenbürgerrecht der Stadt Sankt Petersburg verliehen.

Diese kleine Geschichte erzählte mir 1948 in London der hervorragende polnische Lyriker und Essayist Antoni Slonimski, ein direkter Nachkomme des Mathematikers aus dem neunzehnten Jahrhundert. Ich habe sie nie vergessen, und leider wurde ich oft gezwungen, an sie zu denken. Sollte es mir in der »Zeit« ähnlich ergangen sein wie einst dem Chajim Selig Slonimski? Gilt das Wort des Zaren, nur entsprechend abgewandelt, etwa auch für mich, also: Manuskripte gut, Jude schlecht? Kurz gefragt: Antisemitismus?

Ähnlich den Angehörigen anderer Minderheiten sind auch viele Juden bisweilen gar zu schnell geneigt, für die Schwierigkeiten, die ihnen das Leben bereitet, die Abneigung oder die Feindschaft der nichtjüdischen Umwelt verantwortlich zu machen. Das ist bedauerlich, aber vielleicht sollte man den Juden diese Mischung aus Mißtrauen und Überempfindlichkeit nicht zu sehr verübeln. Überreizte Reaktionen haben ja immer ihre Gründe, hier liegen sie auf der Hand: Es sind die Jahrhunderte, Jahrtausende währenden Schikanen und Verfolgungen.

Ich war fest entschlossen, mich dem Verdacht zu widersetzen, ich hätte es hier und da mit antisemitischen Ressentiments zu tun. Doch konnte mir nicht entgehen, daß mir, der ich mittlerweile zehn, zwölf oder noch mehr Jahre in der Bundesrepublik lebte und viel Anerkennung fand, die hiesigen Zeitungen, Verlage oder Rundfunksender, die alle meine Manuskripte brauchten und gern veröffentlichten, niemals einen Posten angeboten hatten, nicht einmal den bescheidensten. Den Redakteuren der »Zeit«, auch den leitenden, wurden in diesen Jahren verschiedene Posten in anderen Institutionen sehr wohl angeboten. Überdies fiel mir auf, daß das Personal der Feuilleton-Redaktion der »Zeit« damals mehrfach erweitert wurde. Aber mich wollte man nicht haben.

In einem aus dem Jahre 1792 stammenden Brief des jungen Friedrich Schlegel an seinen Bruder August Wilhelm fand ich folgende Sätze: »Längst habe ich bemerkt, welchen Eindruck ich fast immer mache. Man findet mich interessant und geht mir aus dem Wege… Am liebsten besieht man mich aus der Ferne, wie eine gefährliche Rarität.« Was traf nun auf mich zu? Erinnerte mein Fall an die Situation des jüdischen Mathematikers oder eher an den Kummer des großen deutschen Kritikers, der sich beschwerte, daß er, durchaus kein Jude, gemieden und nur aus der Ferne besehen werde, daß er, ganz einfach, unbeliebt sei. Ich hatte keinen Zweifel: Mir erging es wie einst Friedrich Schlegel – mit meinem Judentum hat das also rein gar nichts zu tun.

1996 erhielt ich ein Buch, dessen offizieller Charakter unverkennbar ist. Es versteht sich als »Festschrift und zeithistorische Darstellung«. Sein Titel: »Die Zeit in der ZEIT – 50 Jahre einer Wochenzeitung«. In diesem Buch verblüffte mich eine knappe, eine nüchterne Information.

Als ich in der »Zeit« tätig gewesen sei – ist da zu lesen –, habe man sich sehr wohl Gedanken gemacht, ob man mich in der Redaktion beschäftigen sollte. Doch hätten die Redakteure des Feuilletons – erfuhr ich jetzt, 1996 – »größte Bedenken« gehabt, »ob sie einen so machtbewußten, rabulistischen Mann aushalten würden«. Ich erschrak. Denn das Wort »Rabulistik« hat keinen angenehmen Klang. Es bedeutet soviel wie »Wortverdreherei« und wird heute nur noch selten verwendet. Aber man konnte es häufig in der nationalsozialistischen Kampfpresse finden, vor allem in den Artikeln von Joseph Goebbels. Er gebrauchte diese Vokabel beinahe immer mit einem Adjektiv – entweder hieß es bei ihm »jüdische Rabulistik« oder »jüdisch-marxistische Rabulistik«. Ich gebe zu, ich war nicht mehr ganz so sicher, ob es mir tatsächlich ergangen ist wie einst dem genialen deutschen Kritiker Friedrich Schlegel oder vielleicht doch eher wie dem jüdischen Erfinder der Rechenmaschine Chajim Selig Slonimski.

Meine Zusammenarbeit mit der »Zeit« blieb makellos. Doch da ich für eine Tätigkeit in der Redaktion nicht die geringsten Chancen hatte, mußte ich die »Zeit« verlassen. Aber wohin gehen? Antichambrieren wollte ich auf keinen Fall. Andererseits konnte ich nicht mehr lange warten, denn ich war schon über fünfzig Jahre alt. Ein Ruf aus Schweden kam mir sehr gelegen: Von 1971 bis 1975 lehrte ich – zunächst

Weitere Kostenlose Bücher