![Mein Leben]()

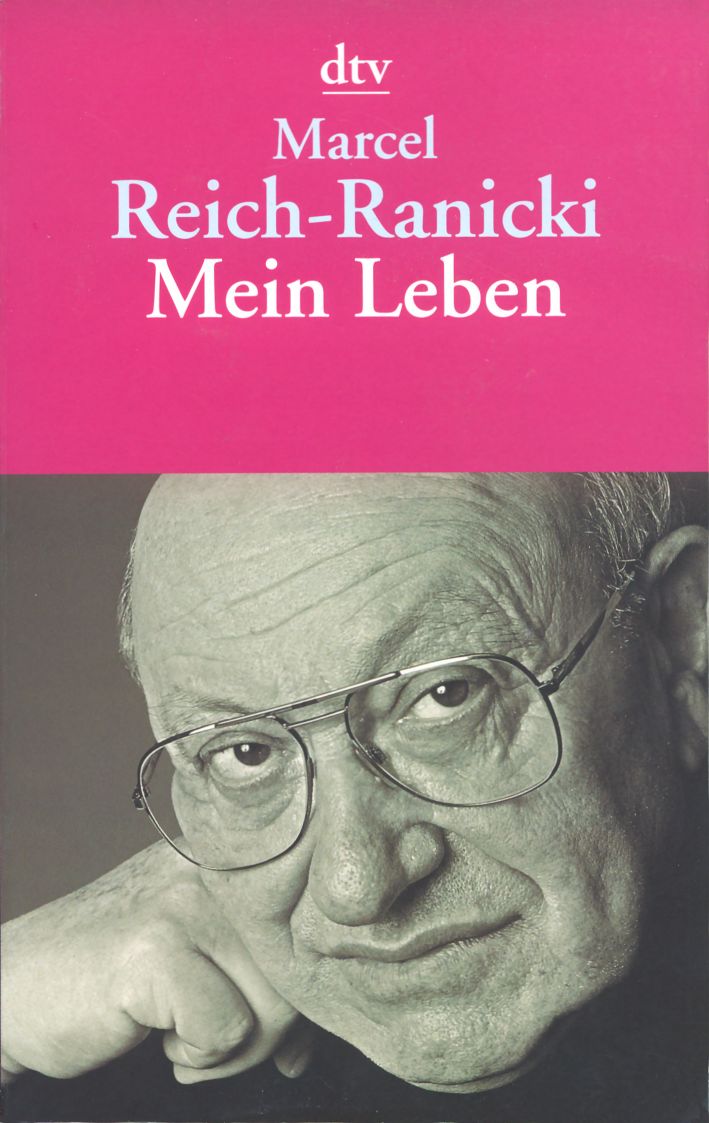

Mein Leben

einsam war er doch nicht. Denn er lebte stets im Zeichen der Literatur, sie war ein permanenter Bestandteil seines Daseins. Bei ihr suchte er immer wieder Schutz und Zuflucht, bei ihr fand er, worauf er angewiesen war: ein Asyl, wenn auch ein provisorisches. Aber nichts – sagen die Franzosen – ist dauerhafter als das Provisorium. Seine Liebe galt den Einzelgängern, den Nichtdazugehörenden, den Beleidigten, den Verfolgten und den Gezeichneten. Er war der poetische Sachwalter aller Minderheiten – von den Juden bis zu den Homosexuellen.

Und Koeppen stand mir nahe, weil er, obwohl ein stiller, zurückhaltender und niemals schnoddriger Mensch, obwohl in Greifswald geboren und in Ostpreußen aufgewachsen, doch von Berlin geprägt war. Mit Berlin haben der Rhythmus seiner Sprache zu tun und ihr Tempo, die Prägnanz seiner Ausdrucksweise und seine nie ganz zu befriedigende Gier nach Neuigkeiten, diese, könnte man sagen, Zeitungssucht. Vielleicht gilt das auch für Koeppens immer von Skepsis relativierte und kontrollierte Begeisterungsfähigkeit – jene Begeisterung, ohne die man sich mit der Literatur auf Dauer nicht beschäftigen kann.

An nichts hat er geglaubt, nur an die Literatur. Er hat die Dichter und die Künstler geliebt, er fühlte sich ihnen verpflichtet, er hielt sich für ihren Schuldner. Er kannte keine anderen Götter neben ihnen. Seine Verehrung war unverwüstlich, seine Dankbarkeit rührend und – auch noch in hohem Alter – nahezu jugendlich.

Als ich am 21. März 1996 auf dem Nordfriedhof in München dem Sarg Wolfgang Koeppens folgte, wußte ich, daß ein großer Abschnitt meines Lebens beendet war.

Die Familie des Zauberers

Es war am 13. August 1955 im Seebad Ustka, das in unferner Vergangenheit Stolpmünde hieß. Die Sonne strahlte schön und unermüdlich, der Himmel war blau, er hätte gar nicht blauer sein können. Die Ostsee ruhte, man kann sagen, majestätisch. Ich saß in einem Strandkorb und las Goethe. Ich tat es freiwillig und zugleich im Auftrag eines Arbeitgebers. Ja, ich wurde noch dafür bezahlt, wenn auch nicht sehr großzügig. Denn ich hatte für einen Warschauer Verlag eine Auswahl seiner Gedichte vorzubereiten. Ich dachte mir: Je älter ich werde (ich war schon 35), desto mehr entzückt mich Goethes Lyrik – wo es doch einst, in meiner Kindheit und in meiner frühen Jugend, Schillers Balladen waren, die meine Liebe zur deutschen Poesie weckten.

Für einen Augenblick unterbrach ich die Lektüre. Und als ich aufsah, erblickte ich ein blondes Mädchen, wohl sechzehn oder siebzehn Jahre alt, einnehmend und anmutig. Flott näherte es sich meinem Strandkorb – mit leichtem Schritt und munterm Sinn. Das Mädchen brachte mir zwei Kuverts und lächelte so heiter und so fröhlich, als sei es ganz sicher, daß es nur gute Nachrichten sein könnten, die es mir auszuhändigen hatte. Dann verabschiedete es sich mit einem koketten Knicks und lief rasch wieder weg. Der hellblaue Rock, dünn und weit, flatterte hoch.

Einer der beiden Umschläge enthielt einen Brief, der in der Schweiz aufgegeben worden war. Er begann mit den Worten: »Im Auftrage meines Mannes, der leider krank im hiesigen Kantonsspital liegt – glücklicherweise geht es ihm aber schon besser –, beantworte ich Ihr freundliches Schreiben vom 9. Juli.« Unterschrieben war der Brief: »Mit freundlichen Grüßen Ihre Katia Mann.« Der andere Umschlag enthielt ein Telegramm vom Polnischen Rundfunk in Warschau. Der Text lautete: »Thomas Mann gestern gestorben. Stop. Erbitten Nachruf fünfzehn Minuten, möglichst noch heute.« War ich erschüttert? Hatte ich Tränen in den Augen? Oder dachte ich immer noch an das schöne Mädchen im blauen Rock? Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich bin mir sicher: Ich fühlte mich verlassen. Denn ich wußte, daß er, Thomas Mann, mich beeindruckt und beeinflußt, vielleicht sogar geprägt hatte wie kein anderer deutscher Schriftsteller unseres Jahrhunderts. Ich wußte, daß es seit Heine keinen Schriftsteller gegeben hatte, dem ich in so hohem Maß und auf so tiefe Weise verbunden war. Ich saß etwas hilflos im Strandkorb.

Man hatte mir einst in einem preußischen Gymnasium beigebracht, daß es sich zieme, dem Weibischen und Weichlichen, dem Elegischen mannhaft Widerstand zu leisten. Sollte aber das Weibische, das Sentimentale gar schon im Anzuge sein, dann habe man sich unbedingt und sofort auf die Pflicht zu besinnen. So ging ich mit dem Brief aus Zürich, mit dem Telegramm

Weitere Kostenlose Bücher