![Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit]()

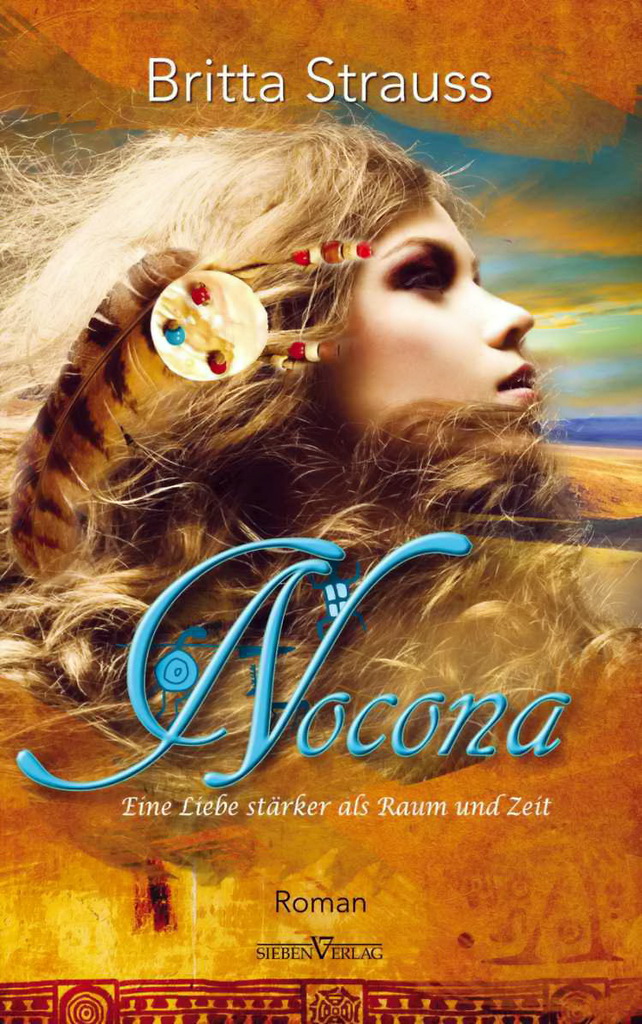

Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit

zückte der Dürre sein Messer. Nocona roch seine Todesangst und labte sich an ihr. Hitze stieg ihm zu Kopf, als er auf seinen Feind zuschlich.

„Was hast du?“, knurrte er. „Etwa Angst vor einem fairen Kampf? B e te zu deinen Göttern, elender Feigling. Sie werden dir nicht helfen.“

Der Dürre stieß mit dem Rücken gegen einen Baum. Nocona war bei ihm, noch ehe er einen Schrei ausstoßen konnte, warf ihn zu Boden, drückte ihm das Knie in die Weichteile und legte erneut das Messer an. Diesmal schnitt er langsam. Stück für Stück. Der Dürre röchelte. Keuc h te und stöhnte und bäumte sich auf, als ihm die Kopfhaut Stück für Stück vom Schädel gezogen wurde.

Nocona riss die Trophäe an sich. Wild und zornig hallte sein Triump h schrei im Wald wider, trug seinen Durst nach Rache in die Nacht hinaus und erfüllte selbst den Himmel. Erst eine Bewegung im Dunkeln ließ ihn verstummen. Der vom Ast betäubte Mann hatte sich aufgerappelt und legte das Gewehr an. Nocona warf sein Messer. Mühelos bohrte es sich in den Bauch des Weißen. Der Trapper ließ das Gewehr fallen, sank in sich zusammen und umklammerte fassungslos den Griff, der aus seinem Fleisch ragte.

Nocona hörte sich lachen. Er fuhr herum, tötete den Dürren mit e i nem Stich ins Herz und tauchte beide Hände in das hervorströmende Blut, schmierte es sich auf Gesicht und Brust, ließ den Geschmack seine Sinne erfüllen. Oh ja, er konnte sie fühlen, die Erlösung. Die kühle Wohltat der Rache, das Eis, das seine lodernde Wut milderte. Rote Schlieren tanzten vor seinen Augen. Alles schien sich zu verlangsamen. Der Wind in den Bäumen klang gedämpft, die Wipfel neigten sich wie im Traum. Ebenso wie der Mann mit dem Messer im Bauch, der auf ih n zugewankt kam … mit einer Keule in der Hand.

Nocona blickte verwundert auf. Träge erschienen ihm die Bewegungen des Weißen, so lächerlich träge. Er hörte den Herzschlag des Mannes. Roch seine Panik. Mühelos wich er dem Schlag der Keule aus, ließ se i nen Gegner ins Leere taumeln und stieß ihn zu Boden. Sein Kopf pu l sierte, sein Blut kochte. Er wand dem Mann die Keule aus der Hand und schmetterte sie gegen den Schädel. Einmal, zweimal, dreimal. Kn o chen zersplitterten. Nocona blickte seinem Opfer in die weit aufgeriss e nen Augen. Fühlte, wie all seine Empfindungen in einem heißen, pulsiere n den Rausch untergingen. Taumelnd kam er auf die Beine, ging zu dem letzten noch lebenden Weißen hinüber und setzte sich auf ihn.

Der skalpierte Mann stöhnte, als er ihm das Hemd aufriss. Keine Gn a de, niemals wieder, solange er existierte. Nocona setzte das Messer auf die Brust des Trappers, stach zu und zog es nach unten. Ein Schrei ze r fetzte die Stille der Nacht. Er erstarb zu einem Stöhnen, als er einen zweiten Schnitt vollführte. Zufrieden betrachtete er das blutige Kreuz im Oberkörper des Mannes. Das heilige Symbol dieser Monster.

„Ich habe euch geschworen, dass ihr diesen Wald nicht lebend verla s sen werdet. Sag deinen Göttern, dass ich sie verachte. Sie sind Dreck, genauso wie du.“

Wie von Sinnen stach er auf den Sterbenden ein. All sein Zorn entlud sich in unmenschlichen Schreien, während die Klinge wieder und wieder das Fleisch zerteilte, so lange, bis er zur Seite kippte und nur noch die rauschenden Wipfel der Bäume über sich sah, in Schlieren aus Blut g e taucht und zerhackt von klaffenden Wunden.

Sein Atem und Herzschlag hallten im Wald wider. Alles wurde schwer. Felsenschwer. Eine gefühlte Ewigkeit lang. Irgendwann gelang es ihm, die Lähmung abzuschütteln. Als er zu Kehala hinüber ging und ihre Fe s seln zerschnitt, spürte er sich selbst nicht mehr.

„Wir reiten nach Hause.“ Sanft nahm er das Mädchen in seine Arme. Kein Laut kam über ihre Lippen, keine Regung ging durch ihren Körper. „Wir kehren zurück, kleine Schwester. Nie wieder wird dir jemand we h tun . Das schwöre ich bei meinem Blut und meiner Seele.“

Sara, 2011

„E

s fühlt sich echt an. Absolut echt. Das meine ich damit.“

Neben ihr an der holzvertäfelten Wand des Irish Pub hing ein Rentierfell. Sara konnte nicht widerstehen. Die feinen Haare unter ihren Fingern zu spüren glich einer Reise durch die Zeit. Winternächte unter einem Sternenhimmel, wie man ihn sich heu t zutage kaum mehr vorste l len konnte. Flirrend heiße Sommer am Fluss. Bemalte Zeltwände, Pelz auf ihrer Haut. Schützende Arme, die sich um sie schla n gen.

„Es sind keine Träume. Wie oft muss ich das

Weitere Kostenlose Bücher