![Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit]()

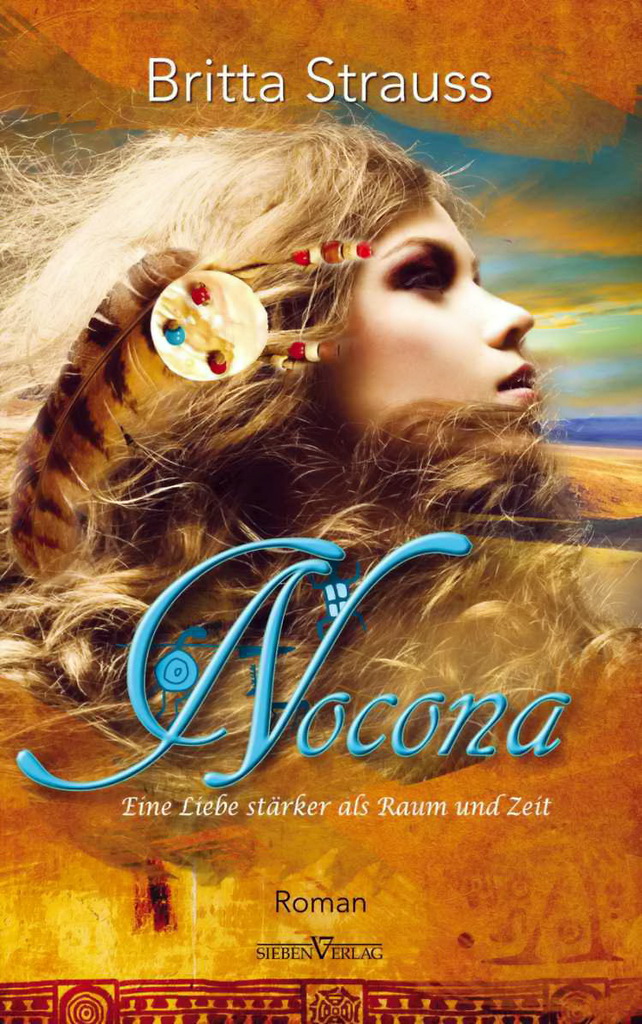

Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit

und der Anblick von all den Schüsseln und Tellern etwas Unwirkliches besaß.

Irgendwann, so satt, dass ihr Bauch sich anfühlte wie ein aufgeblasener Frosch, legte sie sich wieder neben Nocona.

„Soll ich dir eine Geschichte erzählen?“ Sie konnte kaum die Augen aufhalten. Im Halbschlaf hörte sie ihren eigenen Worten zu, ließ sich von den alten Märchen und Sagen beruhigen, die Mutter ihr immer erzählt hatte und die sie nun diesem Jungen erzählte, verlor sich in Erinneru n gen und strich ihm immer wieder über das schweißfeuchte Haar. Am liebsten hätte sie für den Rest ihres Lebens nichts anderes getan, als ihn anzusehen. Die barbarischen Wilden, wie man sie nannte, hatten sie umsorgt und getröstet, sie gestreichelt und aufgemuntert. Man vertraute ihr das Leben dieses Jungen an und brachte ihr Unmengen an Speisen. Was taten ihre Leute, wenn sie ein Indianerkind fingen? Je länger sie darüber nachdachte, desto mehr geriet ihre Welt aus dem Gleichgewicht. Alles Vertraute erschien ihr wie ein falscher Traum. Sie grübelte und suchte nach Wahrheiten, bis die Erschöpfung ihren Tribut forderte. Ein dunkler Mantel senkte sich über ihr Bewusstsein, drückte sie tiefer und tiefer in die Finsternis, bis sie an Noconas Seite einschlief.

Die Nacht war bereits tief, als seltsame Klänge sie weckten. Es war das Dröhnen von Trommeln, dunkel, lockend, geheimnisvoll. Nocona! Le b te er noch? Cynthia fuhr hoch und legte beide Hände auf seine Brust. E r atmete. Das Fieber schien zu weichen, der Schlag seines Herzens war kräftiger geworden. Konnte es sein? Kämpfte er sich zu ihr zurück?

Sie schmiegte sich an ihn und lauschte dem fremdartigen Dröhnen. Der Klang war so sonderbar und abenteuerlich, dass Neugier sich in ihr regte. Eine Weile widerstand sie ihr, summte ihr Lied und betrachtete den schlafenden Jungen, doch es währte nicht lange, bis ihre Unruhe zu groß wurde.

„Ich bin gleich wieder bei dir“, flüsterte sie. „Versprochen.“

Lautlos schlich sie zum Ausgang des Tipis, was kein Kunststück war, wenn man statt Holzpantoffeln nur Leder an den F ü ßen trug. Ihr Blut füh l te sich an wie Feuer. Es gab Unmengen grausamer Geschichten über das, was nachts in den Lagern der Comanchen geschah. Teuflische R i tuale, Tier- und Menschenopfer. Sie fragte sich , ob sie etwas davon zu sehen bekommen würde.

Als sie aus dem Zelt schlüpfte, stand die ältere Frau wie aus dem Nichts aufgetaucht vor ihr. Ihre Augen schwammen in Tränen.

„Es geht ihm besser.“ Cynthia lächelte, in der Hoffnung, verstanden zu werden. Die Frau legte eine Hand auf den Mund, so wie es Mutter i m mer getan hatte, wenn sie sich gefreut oder erschreckt hatte. Flink wie ein Eichhorn huschte sie in das Zelt, während Cynthia unschlüssig z u rückblieb . Würde man es dulden, dass sie frei umhe r lief ? Es sah ganz danach aus. In der Mitte des Dorfes brannte ein riesiges Feuer. Dutzende Scha t ten tanzten im Schein seiner Flammen, schlugen die Trommeln, sangen und speisten. Nirgendwo sah sie etwas, das die Gerüchte bestäti g te.

Vorsichtig lief sie los, setzte einen Schritt vor den anderen. Niemand beachtete sie oder versuchte, sie aufzuhalten. Nein, sie war nicht wie Silas, der alles hasste, was anders war. Oder wie die ewig mürrischen Kirchenväter, die schöne Dinge als Sünde betrachteten. Immer, wenn sie am Fluss allein sein wollte, war es nach Meinung des Pastors eine Sünde gewesen. Jedes Mal, wenn sie am Wasser gesessen und nichts getan hatte, außer dem Sonnenuntergang zuzusehen, hatte sie Gottes Unwillen auf sich gezogen.

„Träume nicht, Kind. Nicht Träumer kommen in den Himmel, so n dern nur fleißige und rechtschaffene Menschen. Ruhen darfst du am Sonntag, dem Tag des Herrn. Aber da solltest du lieber Ruhe in der Ki r che und im Gebet suchen, mein Kind. Nicht da draußen. Weißt du nicht, dass dort die Teufel hausen?“

Ihre in Leder gewickelten Füße wirbelten Staubwolken auf. Was hätte der Pastor wohl zu dem gewaltigen Feuer gesagt, dessen Wärme sie von hier aus bereits spürte? Was zu den dröhnenden Trommeln und dem Trällern der Frauen, die ihre Köpfe in den Nacken warfen und sich wie g ten? Was hätte er zu den Männern gesagt, die mit glänzenden, nackten Oberkö r pern um die Flammen herumwirbelten , kaum verhüllt von ihren Le n denschurzen? Die Tänzer trugen bunte Perlen, Federn, klimpernde Messingkegel, Pferdeschweife und Stachelschweinborsten. Manche ha t ten ihre Zöpfe mit schimmerndem

Weitere Kostenlose Bücher