![Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit]()

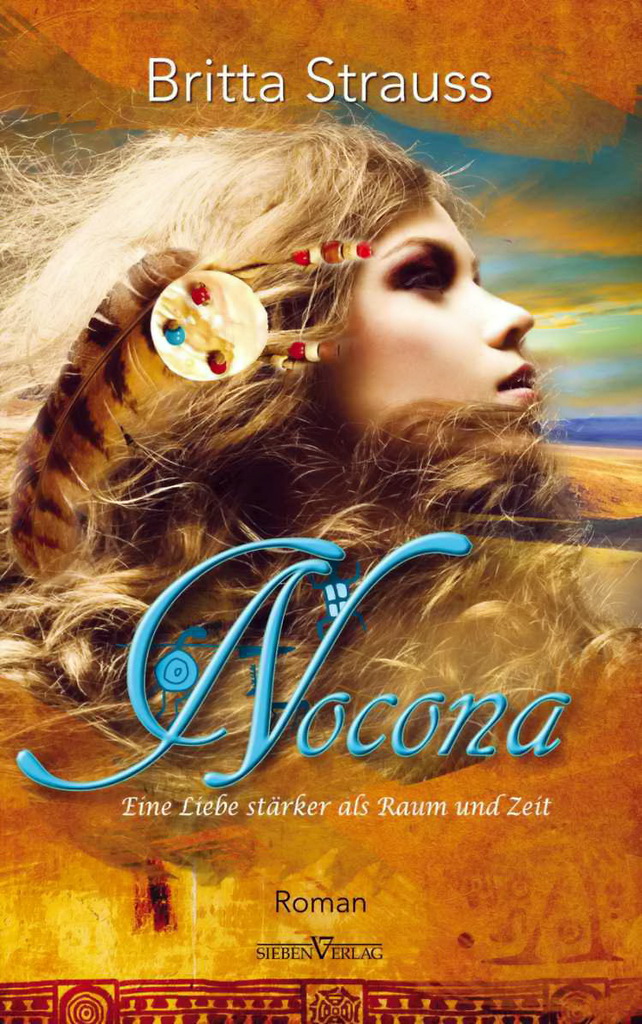

Nocona: Eine Liebe stärker als Raum und Zeit

Schwingen zerteilten den Nebel, ließen reißenden Sturmwind aufbrausen und raubten ihm den Atem. Es war ein Adler. Ein riesenhafter Raubvogel mit ausgestreckten Klauen, dessen scharfe Augen das Fleisch entdeckten. Seine Krallen griffen danach, die Federspitzen gewaltiger Flügel streiften Noconas Gesicht. Wieder und wieder packte der Adler zu, riss tiefe Wunden und zerhackte seinen Arm. Ungeachtet der Qual blieb er vollkommen ruhig, ertrug die Klauen ebe n so wie den Schnabel und den reißenden Wind, der ihm den Atem au s saugte.

„Nichts lebt lange“, sang er das Totenlied. „Nur die Erde und die Be r ge. Nichts lebt ewig, nur die Erde und die Berge. Dieses uralte Wasser, mein Geist zieht darüber hinweg.“

Der Adler hatte das Stück Fleisch verspeist, stieß einen markerschü t ternden Schrei aus und schwang sich in den Himmel hinauf. Nocona glaubte, schreckliche Wunden vorzufinden, doch als er die Augen öffn e te und seine Haut betrachtete, war sie vollkommen unversehrt.

„Kehr zurück“, erklang die Stimme aus dem Nebel. „Du darfst nicht hierbleiben .“

Er verspürte bleierne Müdigkeit, sank zur Seite, rollte sich zusammen und schlief ein … nur um nach Momenten stiller Schwärze wieder zu erwachen. Zunächst glaubte er, noch immer oben auf dem Hügel zw i schen den Pecannussbäumen zu sitzen. Doch da war keine Kälte mehr, sondern Wärme. Durchmischt vom Geruch nach Rauch, ungegerbten Pelzen und Bisonfett.

Seine Augen öffneten sich. Er erkannte die aufschlagenden Flammen eines Feuers und das Tipi seiner Familie. Sein Blick streifte jede Kleini g keit mit ungläubiger Verwunderung. Da waren die roten Malereien, die sein Vater von außen auf die Zeltwände aufgetragen hatte. Auf der Le i ne, die zwischen den Zeltpfosten aufgespannt war, hingen zwei Paar Beinlinge aus Gabelbockleder und ein großes Stück dunkelblau gefärbter Stoff. Noconas Blick wanderte weiter. Er sah ein Hemd auf dem Leh m boden liegen. Daneben befanden sich ein Knäuel Sehnengarn, ein Ha u fen aus Stachelschweinborsten und eine Nadel aus Knochen.

Der Krieg … das Fort am Navasota River … die Kugel …

Seine Erinnerung troff vor Blut. Er hatte viele getötet. Dutzende. O h ne etwas dabei zu fühlen. Sein Verstand war ertrunken in einem rausc h haften Wahn, der nur ein Ziel zugelassen hatte: den Sieg.

Er hob den Kopf. An ihn geschmiegt lag ein schlafendes Kind mit langem, goldbraunem Haar, in ein Hemd aus hellem Rehleder gekleidet . Mit beiden Armen hielt es ihn umfangen. Beinahe, als wollte es ihn b e schützen. Ptesawins Gestalt. Er sah dem Mädchen beim Schlafen zu. Ihre winzigen Finger krallten sich in eine Strähne seines Haares, wä h rend der rosenfarbene Mund sich bewegte, als würde er lautlose Worte fo r men.

„Pass auf! Hinter dir!“

Ihre Worte wehten als scharfes, hallendes Echo durch seine Erinn e rung. Er war gekommen, um den Tod über ihr Volk zu bringen, und sie rettete ihm das Leben. Seine Schuld war beglichen, indem er ihr G e schenk zurückgegeben und sie vor dem Tod durch Oowesicas Axt b e wahrt hatte. Doch wie sollte er sich die Tat des Kindes erklären? Was hatte sie dazu gebracht, sich mit dem Feind zu verbünden?

Zart wie ein Rehkitz war das Kind. Eine noch nicht erblühte Knospe, deren Anmut unter der Maske ihrer Jugend hervorschimmerte und große Schönheit versprach. Fest wie eine Klette hing sie an ihm, als hätte sie sich entschieden, ihn für den Rest ihres Lebens nicht mehr loszulassen. Zu gern hätte er sie berührt, doch sein Körper war noch nicht bereit, ihm zu gehorchen. Also lag er einfach da, beobachtete das Kind im Schlaf und hoffte, dass seine Kraft bald z u rückkehren würde.

Er musste kurz eingenickt sein, denn als er wieder hochsah, kauerte sie neben ihm. Hellwach starrte sie ihn an. Ihre Augen waren so blau, dass es ihm den Atem raubte. Sie umarmte ihn, küsste seine Wangen und redete ohne Unterlass in der Sprache der Gelben Haare . Die Hände auf seinen Schultern fühlten sich an wie warme Eidechsen. Dann weinte sie plötzlich. Ihr Gesicht vergrub sich in seinen Haaren, ihr Körper zitterte wie Pappellaub im Wind.

Er war einmal mehr bestürzt. Es war gut möglich, dass einer seiner Pfeile ihren Vater oder ihren Bruder getötet hatte. Dennoch klammerte sie sich an ihn, als wäre er ihre Rettung.

„Was machst du hier?“ flüsterte er. Seine Zunge war so schwer und trocken, als hätte er seit Ewigkeiten nicht mehr gesprochen. „Warum tust du das?“

Das Mädchen

Weitere Kostenlose Bücher