![Nur ein Jahr, Jessica!]()

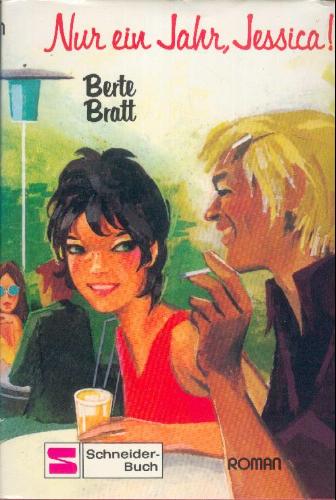

Nur ein Jahr, Jessica!

sagte. Es war in dem Sommer, als wir uns kennenlernten. Ich machte auf einer Nordseeinsel Urlaub mit Elaine, und das Glück fügte es so, daß wir ausgerechnet im Hause Dieters landeten. Da tauchte ein armes junges Mädchen auf, aus einer sogenannten guten Familie, aber seelisch vollkommen verwahrlost. Es war auf die schiefe Bahn geraten, hatte sogar mit der Polizei zu tun gehabt. Na, es landete durch eine seltsame Fügung des Schicksals bei uns, und wir hatten alle den Wunsch, dem armen Kind zu helfen. Die Schwierigkeit bestand nur darin, wie kommen wir mit ihm in Kontakt? Wie bringen wir das Mädchen zum Sprechen? Dann sagte also Frau Dieters ein paar Worte, die mir später oft in den Sinn gekommen sind, wenn ich jemandem helfen möchte:, Man muß versuchen, ein Gebiet bei dem Mädchen aufzuspüren, für das es sich interessiert, egal was, aber etwas, worüber man sprechen kann oder diskutieren – sei es ein Kleidermodell oder ein Filmstar oder Raumfähre oder Kochen –, einen Punkt, wo man sich versteht. Wenn man so einen Kontakt gefunden hat, dann erst ist es möglich zu helfen.’“

„Haben Sie dann einen Anknüpfungspunkt gefunden?“ fragte ich.

„Ja, und was für einen! Es zeigte sich, daß Marion Tiere über alles liebte, aber sie hatte nie die Gelegenheit gehabt, selbst eins zu halten. Wir unterhielten uns über Barry und über die Katzen der Familie Dieters. Und es gelang uns wirklich, dem Mädchen zu helfen, sie bekam Zutrauen zu uns, sie lernte unsere fröhliche kleine Welt kennen, und sie entwickelte sich zu einer ganz reizenden jungen Frau.“

„Wissen Sie, was aus ihr geworden ist?“

„Und ob ich das weiß. Sie kam zu uns und wohnte drei Jahre hier, während sie im Zoo als Tierpflegerin ausgebildet wurde. Dann wurde sie einundzwanzig, bekam eine Erbschaft ausbezahlt und konnte nachträglich ihr Abitur machen. Jetzt studiert sie Tierheilkunde in München. Ja, sie faßte einen glücklichen Entschluß, und sie ist auch sehr glücklich! Aber was ich sagen wollte: Gibt es nicht einen Punkt, wo Sie sich mit dieser Frau verstehen könnten? Es muß doch etwas geben, was sie kann, was sie interessiert!“

„Ja“, erklärte ich. „Blumen, Kleider und Möbelpolieren. Sie kann auch nähen, wenn es auch zum Weinen ist, mit ansehen zu müssen, wie sie ihre herrliche Nähmaschine benutzt! Sie näht Knopflöcher mit der Hand, obwohl die Maschine es spielend selbst tut. Sie legt Säume und heftet sie in stundenlanger Arbeit, obwohl die Maschine einen Saumleger besitzt. Und wenn sie Nähte saubermacht…“

Frau Grather unterbrach mich lachend. „Glauben Sie, daß sie die einzige Frau ist, die so etwas macht? Ich werde Ihnen sagen, ich war vor meiner Heirat Hausschneiderin. Wenn ich in den verschiedenen Häusern nach den Zusatzteilen der Maschine fragte, sah die Hausfrau gewöhnlich äußerst erstaunt aus und fing an zu suchen. Wenn ich Glück hatte, tauchte das Kästchen mit den Schablonen, dem Saumleger, der Blindstichschiene und anderen Dingen auf. Sie ließen die herrliche Maschine nur gewöhnliche gerade Nähte nähen und sonst nichts!“

„Ja, aber daß meine Gnädige den Geschirrspüler nicht benutzt, den Heimbügler, die Küchenmaschine…“

„Die Ärmste“, sagte Frau Grather. „Ich meine ja, es muß einen Grund geben, auch für diese komische Sturheit, die in den idiotischen Sätzen zum Ausdruck kommt: ,Ich mache es aber so!’ – ohne Begründung, ohne den Versuch, etwas besser zu machen. Wissen Sie – ich habe eine Theorie. Wollen Sie sie hören?“

„Und ob ich das will!“

„Es könnte sein“, begann Frau Grather langsam, „daß die Entwicklung der Frau plötzlich zum Stillstand gekommen ist. Was sie in ihrer früheren Jugend gelernt hat, ist sitzengeblieben. Alles, was mit Blumen zusammenhängt, hat sie von ihrem Vater gelernt und von ihrer Mutter den Blick für Kleider und Wohnungspflege. Dann ist Schluß. Mehr kann sie nicht. Vielleicht hat sie sehr früh geheiratet?“

„Ja, schon mit achtzehn. Sie war übrigens bildschön, ich habe ein Jugendbild von ihr gesehen. Ihr Mann ist beinahe zwanzig Jahre älter.“

„Ist er nett zu ihr?“

„Aber sehr! Irgendwie so – ja, wie soll ich es sagen, so beschützend, so väterlich, sein Tonfall wirkt so, als streichle er ihr übers Haar…“

„Ungefähr so lieb, wie man gegenüber seinem Hund ist?“

„Genau!“ rief ich. „Ganz genauso! Man kann einen Hund innig lieben, wenn man auch keine gemeinsamen Interessen mit

Weitere Kostenlose Bücher