![Ob das wohl gutgeht...]()

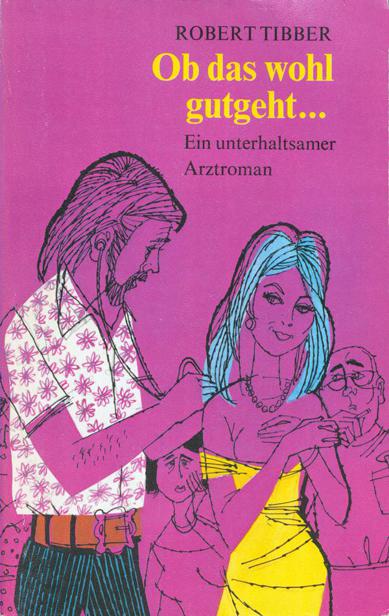

Ob das wohl gutgeht...

einen Garten hat. Mami sagt...«

»Hank!« sagte Caroline warnend. »Geh hinaus und schau dir das Auto an. Aber nicht anfassen!«

»Mit einem solchen Wagen könntest du deine Praxis im Handumdrehen verdoppeln«, sagte Faraday.

»Das will ich doch gar nicht. Ich habe bereits mehr zu tun, als mir lieb ist. Außerdem bin ich nicht hergekommen, um über Autos oder meine Praxis zu sprechen. Ich bin gekommen, um über dich zu sprechen.«

»Ich muß mich jetzt um das Essen kümmern«, sagte Caroline. »Pflaumensaft oder Apfelsoße?«

»Apfelsoße«, sagte Faraday.

Er wischte sich Gesicht und Hals mit dem Taschentuch ab, und ich konnte sehen, daß es völlig durchnäßt war.

»Du solltest im Bett bleiben«, sagte ich, »das weißt du ganz genau.«

»Um aufrichtig zu sein - aber kein Wort zu Caroline! -, ich habe nicht mehr die Kraft, um die Treppen hinaufzusteigen. Außerdem muß ich mit meinem Buch weiterkommen.« Er deutete auf die Schreibmaschine, die auf dem Wohnzimmertisch stand. »Es sind auch weitere eigenartige Symptome aufgetreten«, sagte er leichthin und begann mir zu berichten.

Er hatte zweifellos einen der Fieberanfälle, die bei dieser Krankheit regelmäßig auftreten. Mir fiel seine ungesunde Gesichtsfarbe auf und daß er beträchtlich an Gewicht verloren haben mußte, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte.

»Ich würde gern eine Blutprobe nehmen«, sagte ich.

»Ich dachte mir schon, daß du das wolltest.«

»Ach, mach es mir nicht so schwer.« Wenn es etwas gab, das ich haßte, war es die Behandlung von Freunden. Besonders, wenn sie Todeskandidaten waren.

Er machte seinen Arm frei, damit ich die Vene finden konnte, und blickte weg. »Du kannst nicht sagen, daß ich nicht beachtliche Venen habe«, sagte er, nur um etwas zu sagen, während ich die Nadel einführte.

»Beachtlich!«

Einige Momente herrschte Stille.

»Bitte, laß mir noch einige Tropfen Blut«, sagte Faraday. »Du mußt bereits dreiundeinenhalben Liter herausgeholt haben.«

»Um die Wahrheit zu sagen: bis jetzt nicht einen Tropfen.«

Faraday seufzte, als ich die Spritze leer herauszog.

»Versuch es am anderen Arm.«

»Ich habe sonst nie die geringsten Schwierigkeiten bei den Patienten. Ich bin der beste Blutentnehmer im ganzen Bezirk!«

»Reg dich nicht auf.« Er rollte den anderen Hemdsärmel auf.

»Wenn hier einer tröstende Worte spricht, dann bin ich es!«

Ich versuchte es mit dem anderen Arm und hatte auch hier kein i Glück. Es kam nicht ein Tropfen Blut.

»So etwas!« sagte Faraday. »Vielleicht bin ich bereits tot. Ich hätte gern noch mein Buch zu Ende geschrieben.«

»Hör auf, Witze zu reißen«, sagte ich, obwohl ich wußte, daß seine Fröhlichkeit in der Hauptsache Euphorie war, die seine Krankheit oft begleitet.

»Weißt du was«, sagte er, »gib mir mal die Spritze und laß es mich selbst versuchen.«

»Das ist doch lächerlich.«

Ehe ich jedoch die Möglichkeit hatte, etwas zu unternehmen, hatte er die Nadel in die Hand gestoßen und geschickt eine Spritze voll Blut entnommen.

»So macht man das«, sagte er und gab sie mir zurück.

Ich füllte das Blut verärgert in eine sterile Flasche um.

»Ich scheine die Ader nicht gefunden zu haben.«

»Das macht doch nichts.«

»Es ist schrecklich, die eigenen Freunde behandeln zu müssen.«

»Ich weiß.«

»Die Bezirksschwester hätte es besser gekonnt.«

»Nun hör um Himmels willen damit auf.«

»Aber du gehörst ins Bett, mein Lieber. Du kannst so nicht weitermachen.«

»Ich weiß. Aber was soll mit dem Buch werden?«

»Kannst du denn nicht im Bett weiterschreiben?«

Er sah nachdenklich auf den Tisch. Die Schreibmaschine, die grauer Vorzeit zu entstammen schien, mußte eine Tonne wiegen.

»Ich werde deine Schreibmaschine mitnehmen...«

»Das wirst du schön bleiben lassen...«

»...und dir dafür Sylvias Reiseschreibmaschine bringen. Es ist ein ganz leichtes Ding, das du auf deiner Brust balancieren kannst... Oder wäre ein Diktaphon nicht noch besser?«

»Ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Außerdem stört mich das kleine Ungeheuer beim Arbeiten.«

Ich vermutete, daß er Hank damit meinte.

Er knöpfte die Manschetten zu, und ich verstaute die Flasche mit dem Blut in meiner Arzttasche und warf die leere Nadel in den Papierkorb.

»Nein, nicht dorthin, sei so gut«, sagte Faraday.

»Warum denn nicht?«

»Ich möchte nicht, daß Caroline merkt...«

»Aber sie weiß es doch.«

»Ich weiß, daß sie es weiß. Ich möchte nur nicht

Weitere Kostenlose Bücher