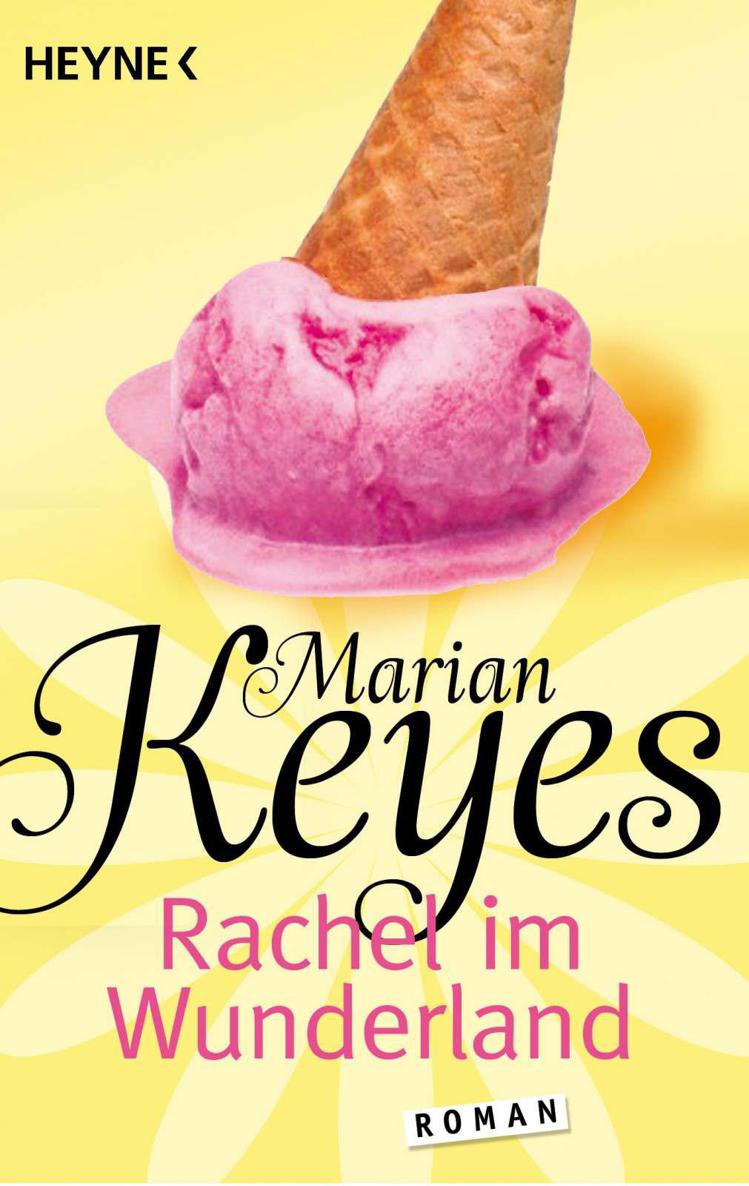

![Rachel im Wunderland: Roman (German Edition)]()

Rachel im Wunderland: Roman (German Edition)

daraus gemacht? Ich hatte alle enttäuscht: Josephine, die anderen Insassen, meine Eltern, meine Familie, sogar mich selbst. Ich plagte mich mit Schuldgefühlen, Scham und Selbstvorwürfen. Ich wollte aus dem Leben verschwinden, wollte sterben, mich auflösen.

Ich schlief ein und war froh, der Hölle, die mein Leben nun war, zu entkommen. Als ich aufwachte, saßen Helen und Anna neben meinem Bett und aßen die Weintrauben, die jemand mir mitgebracht hatte.

»Scheißkerne«, beklagte Helen sich und spuckte etwas in die Hand. »Haben die noch nie was von kernlosen Weintrauben gehört? Herzlich willkommen im zwanzigsten Jahrhundert. Oh, du bist ja wach.«

Ich nickte. Zum Sprechen war ich zu deprimiert.

»Himmel, was machst du denn für Sachen?«, sagte sie fröhlich. »Schon wieder im Krankenhaus wegen Drogen. Beim nächsten Mal gehst du wahrscheinlich drauf.«

»Hör auf.« Anna stieß sie mit dem Ellbogen an.

»Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen«, presste ich hervor. »Ich werde euch nicht mehr zur Last fallen. Wenn ich wieder auf den Beinen bin und hier rauskann, gehe ich ganz, ganz weit weg, sodass ihr mir nie wieder begegnen müsst.«

Ich wollte verschwinden. Wollte mich mit einer leeren, einsamen Existenz fern von meiner Familie und meinen Freunden bestrafen. Ich würde heimatlos umherwandern und nirgendwo willkommen sein, weil ich kein anderes Leben verdient hatte.

»Hört euch die Dramakönigin an«, spottete Helen.

»Hör doch auf«, jammerte Anna.

»Du weißt nicht, wovon ich rede«, erklärte ich Helen, und mein Herz brach schier entzwei, weil ich nun eine Fastwaise war. »Mum hat gesagt, ich soll abhauen und nie wiederkommen. Sie hasst mich, sie hat mich schon immer gehasst.«

»Wer, Mum?«, fragte Helen überrascht.

»Ja, sie lässt mich immer spüren, dass ich nutzlos bin«, kriegte ich zustande, obwohl der Schmerz mich fast umbrachte.

Das rief viel Freude und Hohngelächter bei den beiden hervor.

»Du?«, spottete Helen. »Mir sagt sie immer, ich sei zu nichts zu gebrauchen. Weil ich meine Prüfungen zweimal vergeigt habe und jetzt jobbe. Jeden zweiten Tag erzählt sie mir, ich soll ausziehen und nie wiederkommen. Inzwischen mache ich mir Sorgen, wenn sie es mal nicht sagt. – Wirklich, ich lüge nicht.«

»Nein, am meisten hasst sie mich«, sagte Anna. Wenn ich sie nicht so gut gekannt hätte, hätte ich gedacht, sie gibt an.

»Und Shane kann sie nicht ausstehen. Sie fragt immer, warum er keinen Firmenwagen hat.«

»Warum hat er denn keinen Firmenwagen?«, fragte Helen. »Nur so aus Neugier.«

»Weil er keine Stelle hat, du Depp«, sagte Anna und verdrehte die Augen.

Die Düsternis wurde von einem winzigen Schimmer erhellt. Zögernd begann ich die Möglichkeit zu erwägen, dass ich noch nicht gleich Selbstmord begehen oder auf einem Schiff anheuern sollte. Vielleicht war noch nicht alles verloren.

»Ist sie richtig gemein zu euch?«, krächzte ich. »Oder versucht ihr nur, nett zu mir zu sein?«

»Ich bin nie nett zu jemandem«, sagte Helen verächtlich. »Und sie ist gemein zu uns beiden.«

Was für ein herrliches Gefühl, als die apokalyptische Verzweiflung wich, und sei es auch nur für einen Moment.

Helen tätschelte unbeholfen meine Hand, worauf ich so gerührt war, dass mir die Tränen, wohl zum neunundachtzigsten Mal an jenem Tag, in die Augen stiegen.

»Sie ist eine Mutter«, erklärte Helen mir weise. »Es ist ihre Aufgabe, uns anzubrüllen. Sie würde ihre Mutterehrenanstecknadel verlieren, wenn sie es nicht täte.«

»Es ist nicht persönlich gemeint«, bekräftigte Anna. »Sie glaubt, wenn sie uns zusammenscheißt, wird aus uns was Ordentliches. Das geht nicht nur dir so. Sie macht es mit uns allen !«

»Außer mit Margaret«, sagten wir alle drei wie aus einem Munde.

Ich fühlte mich jetzt schon so viel besser, dass ich Margaret zwanzig- oder dreißigmal Schleimerin nennen konnte. »Schleimerin«, darin waren wir uns einig. »Ja, Schleimerin. So eine Schleimerin.«

»Du meinst also, du bist so abgestürzt, weil Mum dir gesagt hat, du sollst nie mehr nach Hause kommen?« Helen versuchte, mich zu verstehen.

»Na ja, gewissermaßen«, sagte ich achselzuckend. Es war mir peinlich, wie unerwachsen das klang.

»Du bist doch ein Dummerchen«, sagte sie freundlich. »Sag ihr einfach, sie soll abschieben, das mache ich auch immer. Oder frag sie, wer sich um sie kümmern soll, wenn sie alt ist.«

»Ich bin nicht wie du«, erläuterte ich.

»Dann solltest du

Weitere Kostenlose Bücher