![RAFA: Mein Weg an die Spitze (German Edition)]()

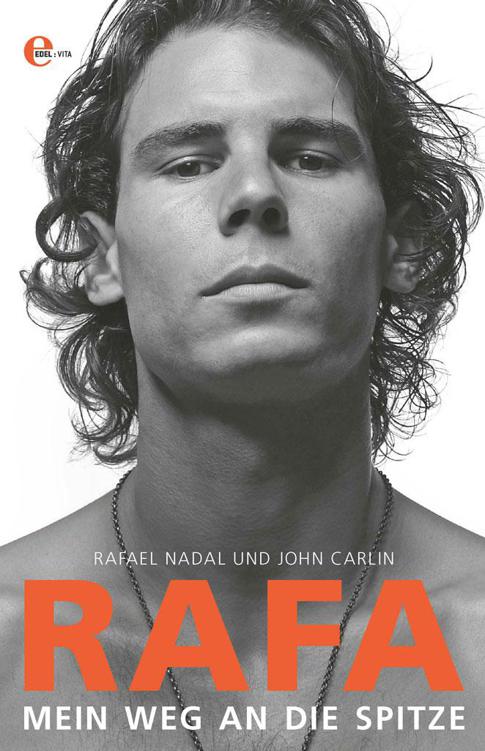

RAFA: Mein Weg an die Spitze (German Edition)

Ernährung angeht, bin ich kein Vorbild, zumindest nicht unter Profisportlern. Ich esse wie alle normalen Menschen. Wenn ich Lust auf etwas habe, esse ich es. Besonders versessen bin ich auf Oliven. An sich ist dagegen nichts einzuwenden, anders als bei Kartoffelchips oder Schokolade. Aber mein Problem sind die Mengen, die ich davon esse. Meine Mutter erinnert mich oft daran, wie ich mich als Kind einmal in der Speisekammer versteckte und ein riesiges Glas Oliven vertilgt hatte, bis ich mich übergeben musste und tagelang krank war. Diese Erfahrung hätte meine Einstellung zu Oliven durchaus verändern können, hat sie aber nicht geschafft. Nach wie vor esse ich sie leidenschaftlich gern und bin unglücklich an Orten, wo sie schwer zu bekommen sind.

In Wimbledon habe ich Oliven gefunden, muss aber sorgfältig planen, um welche Zeit ich einkaufen gehe. Wenn der Supermarkt voll ist, besteht die Gefahr, dass ich wegen Autogrammen bedrängt werde. Das ist ein Berufsrisiko, das ich akzeptiere und mit Fassung zu tragen versuche. Ich kann nicht nein sagen, wenn Leute mich um ein Autogramm bitten, nicht einmal wenn sie so unhöflich sind und mir nur ein Stück Papier unter die Nase halten, ohne auch nur »bitte« zu sagen. Auch ihnen gebe ich Autogramme, aber ein Lächeln bekommen sie von mir nicht. In Wimbledon im Supermarkt einzukaufen ist daher zwar eine angenehme Ablenkung von der Wettkampfanspannung, aber mit Stress ganz eigener Art behaftet. Der einzige Ort, wo ich in Ruhe einkaufen kann – wo ich alles tun kann wie ein ganz gewöhnlicher Mensch – ist meine Heimatstadt Manacor.

Die einzige angenehme Ähnlichkeit zwischen Wimbledon und Manacor ist das Haus, in dem wir alle wohnen, und der erfreulich kurze Fußweg zum Tennisplatz, der mich an die Zeit erinnert, als ich mit vier Jahren mit dem Tennisspielen anfing. Damals wohnten wir gegenüber vom Tennisclub der Stadt, und ich brauchte nur die Straße zu überqueren, um mit meinem Onkel Toni zu trainieren, der dort als Trainer arbeitete und auch dort wohnte.

Das Clubhaus war so, wie man es in einer Stadt mit knapp 40 000 Einwohnern erwarten kann: mittelgroß, beherrscht von einem großen Restaurant mit Terrasse oberhalb der Tennisplätze, die ausnahmslos einen Sandbelag hatten. Eines Tages nahm Toni mich in eine Gruppe von sechs Kindern auf, die er unterrichtete. Von Anfang an gefiel es mir. Damals war ich schon verrückt nach Fußball, spielte, so oft meine Eltern mich ließen, mit meinen Freunden auf der Straße und hatte Spaß an allem, was mit einem Ball zu tun hatte. Fußball gefiel mir am besten. Ich war gern Teil einer Mannschaft. Wie Toni erzählt, fand ich Tennis anfangs langweilig. Aber in einer Gruppe zu trainieren war hilfreich und machte alles andere, was später folgte, erst möglich. Hätte mein Onkel mich allein unterrichtet, wäre es zu erdrückend gewesen. Erst als ich mit 13 Jahren wusste, dass Tennis meine Zukunft war, begann er mit dem Einzeltraining.

Toni war von Anfang an streng zu mir, strenger als mit den anderen Kindern. Er verlangte viel und setzte mich stark unter Druck. Er schimpfte, schrie viel und jagte mir Angst ein – besonders wenn die anderen Jungen nicht kamen, und wir beide allein waren. Sobald ich zum Training kam und sah, dass ich mit ihm allein bleiben würde, bekam ich ein ungutes Gefühl in der Magengrube. Miguel Ángel Munar, der bis heute zu meinen besten Freunden zählt, kam zwei bis drei Mal wöchentlich in den Club, ich vier bis fünf Mal. Wir spielten während unserer Schulmittagspause von 13.15 bis 14.30 Uhr und manchmal auch nach der Schule, wenn ich kein Fußballtraining hatte. Miguel Ángel erinnert mich manchmal daran, wie Toni einen Ball in meine Richtung drosch, wenn er merkte, dass ich in Gedanken woanders war – nicht um mich zu treffen, sondern um mich zu erschrecken und meine Aufmerksamkeit zu erzwingen. Wie Miguel Ángel sicher ganz richtig feststellte, neigten wir in diesem Alter alle zum Träumen, aber mir ließ er es am wenigsten durchgehen. Nach dem Training musste ich auch immer die Bälle, zumindest aber mehr Bälle als die anderen einsammeln und vor Schließung des Clubs die Tennisplätze abziehen. Wer meint, dass Toni mich irgendwie begünstigt hätte, irrt sich, ganz im Gegenteil. Nach Miguel Ángels Ansicht benachteiligte er mich, da er genau wusste, dass er bei den anderen Jungen damit nicht durchgekommen wäre, bei mir aber sehr wohl, weil ich sein Neffe war.

Andererseits ermunterte er mich

Weitere Kostenlose Bücher