![Riven Rock]()

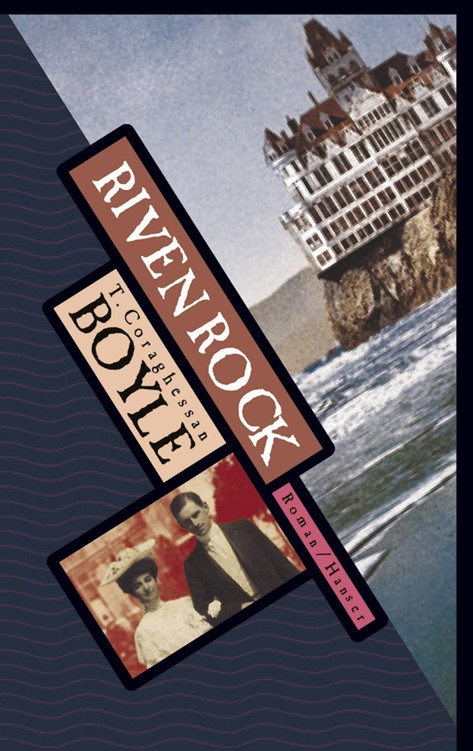

Riven Rock

wenn sie ihn darauf ansprach – ob er gern eine Runde mit ihr spielen wollte –, besaß er nicht einmal die Höflichkeit, ihr zu antworten. Bald darauf hängte Stanley eines Abends, als es schneite, die Hufeisen im Keller an einen Nagel und erwähnte sie niemals wieder. Weihnachten kam und ging – Stanleys Lieblingszeit im Jahr –, und er schien es kaum zu bemerken. Er verschickte keine Glückwunschkarten, zeigte so wenig Interesse am Schmücken der Räume, daß am Ende Katherine zusammen mit dem Dienstmädchen den Baum dekorierte, und das gegenseitige Beschenken war ein höchst banaler Akt, um es milde auszudrücken. Zu Silvester hockten sie im Haus und sprachen kaum miteinander, während der Rest der Welt tanzte und auf Empfänge ging. Stanley grübelte. Katherine fühlte sich elend.

Am Ende der ersten Januarwoche fuhren sie nach Boston; Katherine wollte sich um ihre Forschungsarbeit am Institut kümmern, und Stanley war auf der Suche nach Florett oder Degen für seine Fechtstunden. Sie nahmen ein zweites Frühstück bei ihrer Mutter ein, und Stanley brachte während der ganzen Zeit keine zwei Worte heraus, aber immerhin war er fügsam und äußerlich ruhig, danach unternahmen sie einen langen Spaziergang die Commonwealth Avenue entlang, so wie zwei Jahre zuvor als frisch Verliebte.

Stanley ging sehr gemessen und hielt sich mit einer fast fanatischen Steifheit, den Brustkorb so weit vorgeschoben, daß ihm die Mantelknöpfe abzuspringen drohten. Sie bemühte sich, Konversation zu machen, in erster Linie um sich selbst zu beschwichtigen, doch nach einiger Zeit gab sie es auf und begnügte sich mit dem schönen Tag, der frischen Luft und dem angenehmen Gefühl am Arm ihres Mannes. Deutsch und Fechten, dachte sie. So lächerlich ihr die Idee zunächst erschienen war, inzwischen erwärmte sie sich dafür – vielleicht würde es Stanley ja ebenso helfen, sich auf etwas zu konzentrieren, wie Damespielen und Hufeisenwerfen. Vielleicht verstand dieser alte Landarzt tatsächlich mehr als alle Experten, vielleicht hatte er recht, es konnte doch sein. Aber gerade dann, gerade als sie das Gefühl hatte, daß doch alles wieder gut werden könnte, begann Stanley den Fuß nachzuziehen – den rechten Fuß –, als hätte man ihm ins Bein geschossen. Anfangs versuchte sie es zu ignorieren (nur ein vorübergehender Tic, glaubte sie), aber als sie einen Block weit so gegangen waren – die Leute sahen ihnen nach, weil er den Fuß rhythmisch über den Asphalt schleifte, und der Druck auf ihrem Arm wurde immer stärker, bis es sich anfühlte, als stützte sie sein volles Gewicht –, mußte sie doch etwas dazu sagen.

»Stanley, Liebster, fehlt dir etwas?« fragte sie und paßte sich seinem langsameren Tempo an. »Bist du müde? Ist dir kalt? Würdest du gerne zurückgehen?«

Daraufhin blieb er abrupt stehen und sah sie überrascht an, als wüßte er gar nicht, wie sie dazu kam, an seinem Arm zu hängen. In seinem Gesicht arbeitete es heftig, und sie hatte die sonderbare Phantasie, daß er wie ein heliumgefüllter Ballon von ihr davonschwebte, und wenn sie auch nur einen Augenblick losließe, würde er in die Wolken entschwinden. »Ich kann nicht«, sagte er. »Weißt du, ich muß – muß einen... Deutschlehrer finden. Und zwar jetzt.«

»Aber dein Bein...?«

»Mein Bein?«

»Ja. Du hinkst so. Ich dachte, du hättest ein Steinchen im Schuh, oder...«

Er entwand sich behutsam ihrem Arm und tippte sich an den Hut. »Auf Wiedersehen«, sagte er auf deutsch und ging mit einem eigenartig schleppenden Hinken davon, immer den rechten Fuß nachziehend.

Es war eine Neuauflage der Szene am Pier, und sie hatte Angst um ihn – alles mögliche konnte passieren –, aber ihr war klar, daß sie ihn jetzt nicht aufhalten konnte, außer vielleicht indem sie ihm Halsband und Leine anlegte, und sie fächelte die matte Glut einer einzigen Hoffnung: der Deutschlehrer . Natürlich. Warum auch nicht? Also ging sie wie geplant in ihr Institut, und um zwei nahm sie ein Taxi zu dem Restaurant, wo sie zum Mittagessen verabredet waren, aber kein Stanley. Kein Stanley um zwei, nicht um viertel und auch nicht um halb drei. Sie wartete bis drei Uhr, dann hinterließ sie beim Oberkellner eine Nachricht und fuhr wieder ins Institut.

Es war schon dunkel, als sie zum Haus ihrer Mutter zurückkehrte, wo sie feststellte, daß Josephine ausgegangen war, und sie setzte sich mit dem Buch von Wallace in einen Sessel, las über die natürliche Selektion unter

Weitere Kostenlose Bücher