![Schwarzer Mond: Roman]()

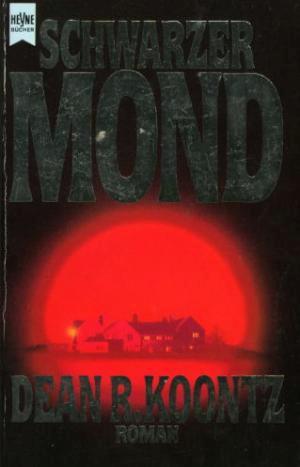

Schwarzer Mond: Roman

ihren Zusammenprall mit Agatha Tandy, ihre Schreie, George Hannabys bestürztes Gesicht. Obwohl sie sich an das Folgende beim besten Willen nicht erinnern konnte, vermutete sie, dass sie sich bei ihrer wilden Flucht vor imaginären Gefahren wie eine Wahnsinnige aufgeführt, ihre Kollegen erschreckt -und ihre Karriere zerstört hatte.

Sie presste ihren Rücken noch fester gegen die Ziegelmauer, weil sie nur den einzigen Wunsch hatte, ihre Körperwärme möglichst schnell und vollständig zu verlieren.

Sie saß am Ende einer breiten Sackgasse, die in den innersten Kern des Klinikkomplexes führte. Links von ihr bildeten doppelte Metalltüren den Zugang zum Heizungsraum, und ein Stück dahinter befand sich die Tür des Notausgangs.

Ihr fiel ein, wie sie während ihrer Assistenzzeit am >Columbia Presbyterian< in New York von einem Riesenkerl überfallen worden war. Der Mann hatte sie damals in eine ganz ähnliche Einfahrt gezerrt. Nur hatte sie damals das Kommando übernommen und den Sieg davongetragen -während sie jetzt eine Versagerin war, schwach und geschlagen. Sie empfand es als bittere Ironie des Schicksals, dass es gerade ein Ort wie dieser war, wo sie den absoluten Tiefpunkt ihres Lebens erlebte.

Das lange, schwere Studium, die harte Arbeit während der Assistenzzeit, all die Opfer, Hoffnungen und Träume waren umsonst gewesen. Im letzten Moment, da die Karriere als Chirurgin endlich zum Greifen nahe schien, hatte sie George, Anna, Jacob und sich selbst enttäuscht. Sie konnte die Tatsache nicht länger ignorieren: Etwas stimmte nicht mit ihr, und die Symptome waren so gravierend, dass sie sich eine medizinische Karriere bestimmt für alle Zeiten aus dem Kopf schlagen musste. Was mochte ihr nur fehlen? Hatte sie eine Psychose? Einen Gehirntumor? Vielleicht ein Aneurysma im Gehirn?

Die Tür des Notausgangs flog mit lautem Quietschen der schlecht geölten Angeln weit auf, und George Hannaby stürzte schwer atmend heraus und hastete in die Sackgasse, ohne die hauchdünne Neuschneeschicht unter seinen Füßen zu beachten.

Gingers jämmerlicher Anblick erschreckte ihn so, dass er abrupt stehenblieb und dabei auf dem spiegelglatten Boden um ein Haar gestürzt wäre. Ginger sah sein entsetztes Gesicht und vermutete, dass er plötzlich bedauerte, ihr so viel Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet und sie in besonderer Weise gefördert zu haben. Er hatte sie für besonders klug und befähigt gehalten, und nun hatte seine Einschätzung sich als falsch erwiesen. Er war immer so freundlich zu ihr gewesen, dass der Gedanke, sein Vertrauen enttäuscht zu haben, ihr von neuem heiße Tränen in die Augen trieb und heftige Selbstvorwürfe auslöste.

»Ginger?« rief er mit unsicherer Stimme. »Ginger, was ist los?«

Ihre einzige Antwort bestand aus einem gequälten Aufschluchzen. Sie konnte ihn durch ihre Tränen hindurch nur verschwommen wahrnehmen. Sie wünschte, er würde weggehen und sie in dieser demütigenden Situation allein lassen. Konnte er denn nicht begreifen, dass seine Anwesenheit für sie alles nur noch verschlimmerte?

Der Schnee fiel jetzt dichter. Weitere Personen tauchten auf der Schwelle des Notausgangs auf, aber Ginger konnte nicht erkennen, um wen es sich handelte.

»Ginger, so sagen Sie doch etwas«, bat George, während er näher kam. »Was ist los? Sagen Sie mir doch, was passiert ist, was ich für Sie tun kann.«

Sie biss sich auf die Lippen und versuchte verzweifelt, ihre Tränen zurückzuhalten, weinte aber nur noch heftiger. Mit dünner, erstickter Stimme, die ihr selbst zuwider war, stammelte sie: »E ... e ... etwas stimmt n ... n ... nicht mit mir.«

George ging vor ihr in die Hocke. »Was? Was stimmt nicht?«

»Ich weiß es nicht.« Sie war bisher immer in der Lage gewesen, alle Probleme allein zu bewältigen. Sie war Ginger Weiss. Sie war stärker als andere. Sie war ein Goldkind. Deshalb wusste sie auch nicht, wie sie um Hilfe bitten sollte.

Immer noch vor ihr kauernd, sagte George: »Was immer es auch sein mag, wir können es gemeinsam lösen. Ich weiß, dass Sie sehr stolz auf Ihre Selbständigkeit sind. Hören Sie mich, Kindchen? Ich war bei Ihnen immer besonders vorsichtig, weil ich weiß, dass Sie es ablehnen, wenn man Ihnen zuviel helfen will. Sie möchten alles allein machen. Aber diesmal können Sie es einfach nicht allein schaffen, und das brauchen Sie auch nicht. Ich bin ja auch noch da, und - bei Gott! - Sie werden meine Hilfe akzeptieren müssen, ob Sie nun wollen oder

Weitere Kostenlose Bücher