![Stefan Zweig]()

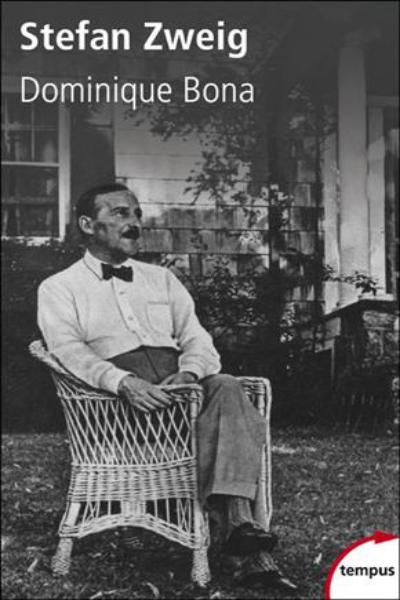

Stefan Zweig

exaucé : « J’ai déjà mis de côté certain petit flacon. » La troisième, le 12 juin, renouvelle la promesse de s’en servir : « Le seul réconfort, écrit Zweig, est de penser qu’on peut en finir à tout moment. »

En avril 1940, pressé de changer d’air, il effectue en France un pèlerinage aux sources de ses amours trahies. Il a envie de revoir Paris, de savourer une dernière fois son charme enchanteur. Friderike l’attend à la gare. Elle a organisé pour lui une conférence au théâtre Marigny. La salle est comble. Zweig, très ému, s’avance et prononce, de sa voix musicale, un discours sur un thème qui surprend un peu l’auditoire mais qui en dit long sur sa nostalgie. Il a choisi de parler de la Vienne d’hier. La capitale symbole du bonheur de vivre, où il a joui en connaisseur de tous les plaisirs qu’elle offrait à ses concitoyens, les beaux-arts et l’amour, la musique et la littérature, la conversation, et les longues soirées oisives à rêver dans la fumée des cigares, cette ville merveilleuse dont il ne se lasse pas de décrire les atouts de cœur et d’intelligence aux Parisiens venus l’entendre, n’est plus. Il pleure sa liberté perdue, sa tolérance, autant que ses fêtes, ses théâtres ou ses femmes légères. Avec Vienne, qui savait « résoudre les dissonances en harmonie », tout un idéal a disparu. « Vivre et laisser vivre » : la mémorable devise de la ville a été bafouée ; elle manque désormais à toute l’Europe où le régime le plus odieux menace de s’installer et de la ravager. A travers le tableau lyrique de sa patrie morte, empreint de tendresse et de regrets, c’est un appel à l’harmonie et à l’entente que lance le conférencier. Venu exprès à Paris pour arracher une ultime réaction à un public qui lui fut toujours acquis, il délivre avec douceur ce message d’un combattant sur le point de rendre les armes : « La mission de défendre une culture supérieure contre toute offensive de la barbarie, cette mission que les Romains nous avaient gravée dans les murs de notre ville, nous l’avons remplie jusqu’à la dernière heure… Et nous continuerons à la remplir également à l’étranger et partout. » Il quitte la scène de Marigny, puis presque aussitôt la France, en émettant le vœu que ce combat formidable, le seul qui compte à ses yeux, ne soit pas perdu pour le monde. Et que quelques îlots survivent pour le continuer.

L’invasion des Pays-Bas par la Wehrmacht, le 10 mai 1940, où Seyss-Inquart, le funeste traître à l’Autriche, s’installe au gouvernement, puis la capitulation de la Belgique, le 28 mai, emportent les quelques espoirs qui lui restaient. Les événements se précipitent, ils vont au-delà de tout ce qu’il a pressenti. A la fin du mois, bousculant la ligne Maginot, les Allemands passent la frontière française, Sedan, Abbeville, Arras et Calais tombent, le 14 juin la Wehrmacht entre en triomphe à Paris et, sacrilège inouï, défile sur les Champs-Elysées, dans le décor d’un printemps qui était pour l’écrivain autrichien l’un de ses plus précieux souvenirs ! La croix gammée flotte au sommet de la tour Eiffel. Zweig, bouleversé au-delà de tout, s’exclame : « C’est maintenant que nous sommes devenus des sans-patrie. » La capitulation de la France lui est encore plus douloureuse que l’Anschluss.

Pendant plusieurs semaines, il n’aura pas de nouvelles de Friderike. La veille de l’entrée des troupes allemandes dans Paris, elle a réussi à s’enfuir, avec ses filles. Elle est à Montauban, où elle obtient de l’ambassadeur du Mexique qui y séjourne quelque temps un visa d’émigration pour elle-même, ses filles et ses gendres (Alix et Suse sont maintenant mariées à des amis de jeunesse). Elle multiplie les contacts à Marseille, avec l’Emergency Rescue Committee, puis avec le Portugal : elle cherche en fait à atteindre les Etats-Unis, où son propre frère se trouve déjà.

Pour sa part, Stefan Zweig n’a plus qu’une idée : partir. L’Europe sans l’Autriche et sans la France, sans l’Italie, entrée en guerre du mauvais côté, sans la Belgique de Verhaeren, sans la Hollande, l’Europe réduite à l’Angleterre où sourd une hostilité quotidienne contre les gens qui ont le malheur de parler allemand, cette Europe qu’il ne reconnaît plus et où il n’est plus chez lui, ne peut le retenir. « Une vie

Weitere Kostenlose Bücher