![Stefan Zweig]()

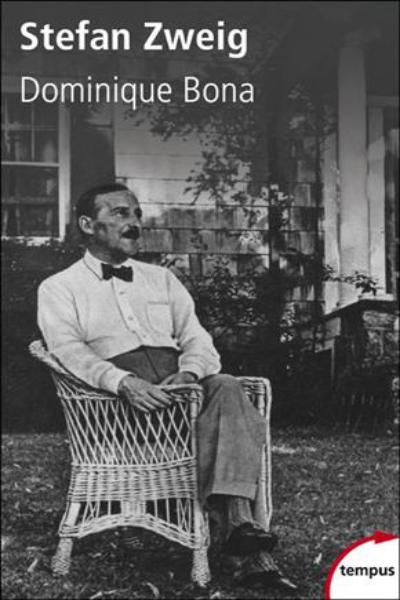

Stefan Zweig

intellectuels eux-mêmes, les frontières ont rétréci le monde. Dès les premiers jours du conflit, Thomas Mann, romancier des subtilités du cœur, a entonné un hymne d’hyperboliques louanges à sa patrie. Publiées en 1914, ses Pensées de guerre contiennent des déclarations bellicistes qui choquent aujourd’hui de la part de l’auteur de La Mort à Venise , amateur de décadence et esprit de finesse. Il y soutient la cause impériale en des accents lyriques, d’une incroyable ferveur, pour défendre non seulement la beauté des armées, des drapeaux, des oriflammes, mais celle des champs de batailles, que la rage de vaincre transforme pourtant en charniers. Egaré dans les hourras cocardiers, il faudra à Thomas Mann un long et douloureux parcours, un ouvrage sur Frédéric II et la grande coalition , portrait du souverain de Prusse, puis les Considérations d’un apolitique , pour revenir à plus de modération et à la vraie couleur de son cœur. Mais dans le consensus de l’époque, son attitude est la norme. Son parti pris violent en faveur de sa patrie ne crée la consternation qu’auprès d’un minuscule nombre de pacifistes isolés. Stefan Zweig, en tout cas, n’est jamais allé aussi loin que lui dans le patriotisme. Dans ses déclarations les plus cocardières, qui n’auront duré qu’une saison, il reste très mesuré.

Côté belge, le choc lui viendra de Verhaeren. Le maître, l’auteur vénéré, l’ami, réfugié en Angleterre, publie, traduits en anglais dans The Observer , des vers pleins de haine et d’esprit de vengeance, qui seront insérés plus tard dans deux recueils successifs, La Belgique sanglante et Les Ailes rouges de la guerre . Verhaeren y pleure non seulement les morts, ses compatriotes, mais condamne les atrocités que les Allemands ont commises et voue leur peuple et ses amis, sans exception, aux gémonies. « Sur les villes et les campagnes, dit un de ses poèmes, S’avançait la féroce et pesante Allemagne. » Ailleurs, a-t-il hélas écrit,

C’est là ton crime immense, Allemagne

D’avoir tué atrocement

L’idée

Que se faisait pendant la paix

En notre temps

L’homme de l’homme.

Dans un article pour Le Temps , il ira jusqu’à renier ses amitiés avec des citoyens allemands, fussent-ils les meilleurs d’entre eux. Il ne se reconnaît plus avec eux aucun lien, aucune fidélité. Le temps est bien loin – en 1912 – où, applaudi par la foule, il donnait à Hambourg, en signe d’amitié fraternelle, l’accolade à Richard Dehmel. Plus loin encore le temps où – au printemps 1914 – il dédicaçait à Zweig son recueil Les Flammes hautes : « A ceux qui aiment l’avenir. » Aujourd’hui qu’il n’y a plus d’autre avenir que la guerre, Verhaeren se détourne de celui qui fut si dévoué à son œuvre et à sa personne. Comment Zweig ne serait-il pas meurtri par ces poèmes ? Bafoué dans son amitié, trahi dans son admiration, il se plaint à Romain Rolland. « Etre haï, personnellement, pour une race, est un destin que mon sang juif m’a appris à supporter avec le sourire depuis des années. » Il n’en voudra cependant pas éternellement à Verhaeren. Dès la découverte de La Belgique sanglante , il cherchera des excuses au poète belge, et finira par trouver dans d’autres textes des phrases consolatrices qui lui permettront de se réconcilier moralement avec lui, par-delà une séparation définitive, puisqu’il ne le reverra plus, jusqu’à sa mort accidentelle, broyé par un train, en 1916. Zweig enverra un télégramme de condoléances à sa veuve, avec son affection fidèle. Il n’est pas plus homme de rancune que de haine.

Lui-même, auteur d’une lettre intitulée « A mes amis de l’étranger », publiée en septembre 1914 dans le Berliner Tageblatt , ne croyait-il pas venu le temps des adieux ? N’a-t-il pas alors écrit, dans un réflexe nationaliste, que la haine est « porteuse de victoire et de force héroïque », et, bien qu’il ne l’éprouvât qu’à un degré faible, n’avouait-il pas qu’il ne cherchait pas à en éteindre les prémices dans son cœur ? En toute sincérité, il a cru voir un infranchissable fossé entre ses amis d’hier, français, belges et anglais, et ses ennemis d’aujourd’hui. « Respectez mon silence, les priait-il, comme je respecte le vôtre. » Mais le silence était la seule arme qu’il souhaitait employer. La déclaration était

Weitere Kostenlose Bücher